紀錄片《鄔達克》:在檔案裡打撈一個異鄉建築師的職業精神

鄔達克是“一戰”的逃亡戰俘,在上海創造了超過100棟單體建築,至今仍有35處被列為上海市優秀歷史建築;他啟迪了建築大師貝聿銘長達80年的設計之夢,自己的執業建築師生涯卻不過20余年;他憑借良知和專業,在充滿不確定的亂世中堅守確定之我;離開上海70多年後,他意外成為“網紅”,重回公眾視野。當年輕人在武康大樓下打卡時,他們觸摸的,正是一段由這位異鄉建築師與上海共同書寫的歷史溫度。

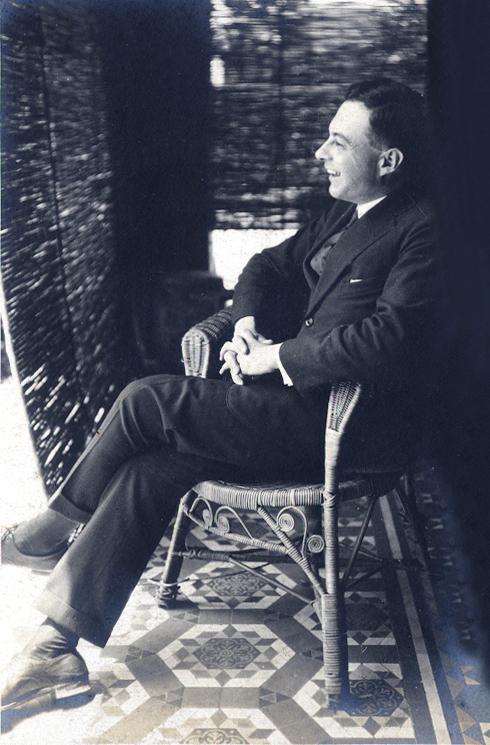

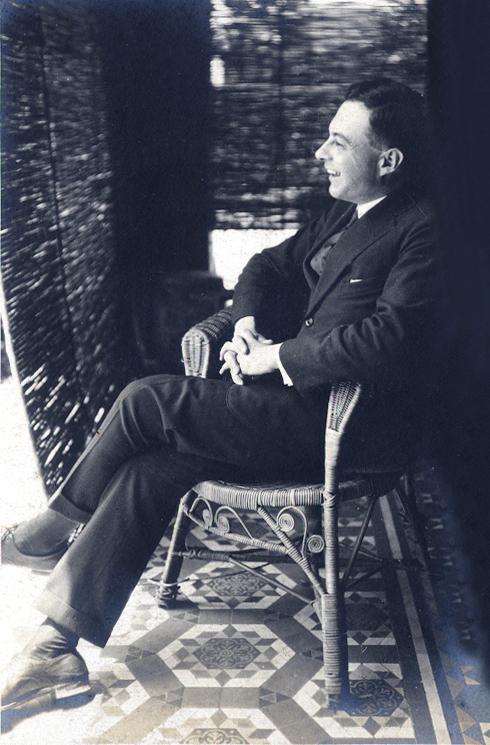

鄔達克在上海(照片為鄔達克的孫子艾文收藏)

“他在上海待了29年,又不得不離開,此後的幾十年鮮有人知道他。當時他面對世界的巨大變化,卻一直堅持著他內心的原則,哪怕在他最困難的時候,做最小的房子,依然恪守一個建築師的職業本能與操守;哪怕他做不了房子了,依然憑借良知而非職位的驅使作出自己的選擇和判斷,這些都是打動我的地方。”在接受澎湃新聞記者專訪時,紀錄片《鄔達克》的導演陳慶談到制作緣起時說。

這部由中央新聞紀錄電影制片廠(集團)出品,歷時三年,橫跨亞歐美大陸拍攝的五集紀錄片,每集30分鍾,該片用嚴謹和客觀的視角,打撈這位斯洛伐克裔匈牙利籍建築師在上海留下的真實足跡與精神遺產。在今年的上海電視節期間,該片也參與了線下放映與觀眾交流。

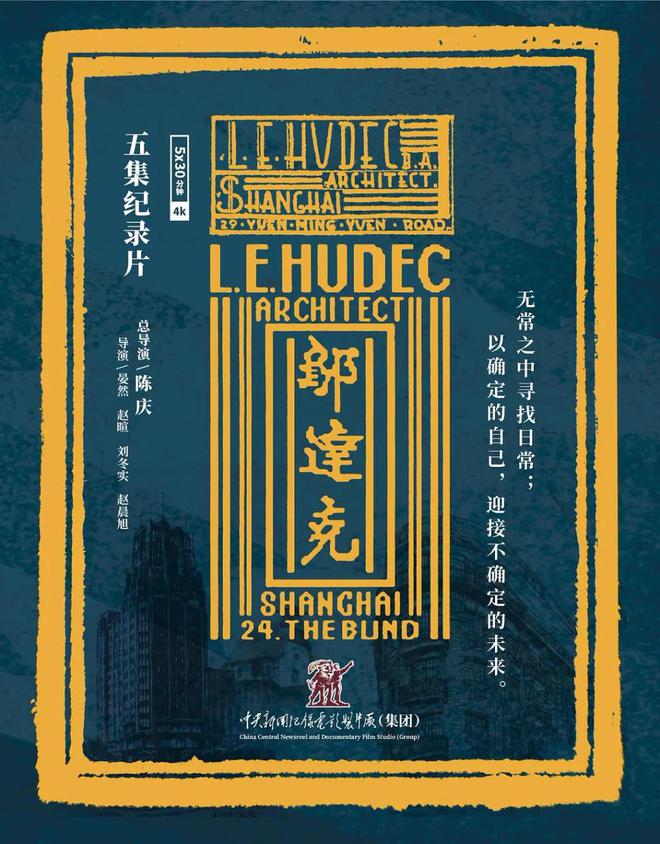

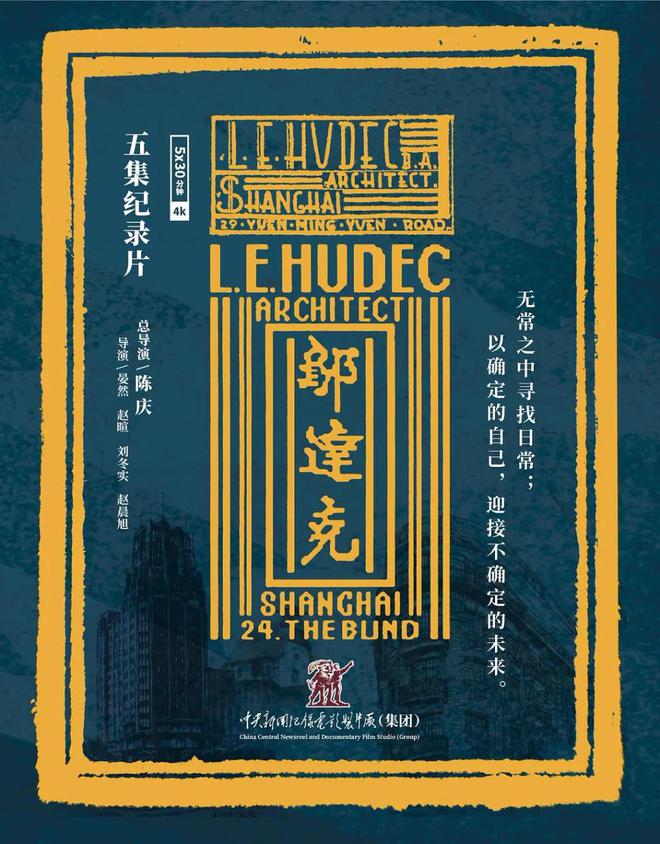

紀錄片《鄔達克》海報

20世紀90年代,在上海新一輪的城市建設中,鄔達克精心打造的家被拆除,在原址修建了今天的電力醫院。而距此不過一公裡的鄔達克紀念館,曾是鄔達克在上海最大的家。新房子的裝飾與布局都更為講究,有充足的光線和高大的壁爐,隨處可見的中式家具和收藏,顯示了房主人中國通的一面。通往餐廳的兩扇木門,是鄔達克精挑細選的材料。許多年後,當他決定離開上海時,這兩扇門也和他一起漂洋過海,走過半個地球。

覺得新聞不錯,請點個贊吧

覺得新聞不錯,請點個贊吧

這條新聞還沒有人評論喔,等著您的高見呢

這條新聞還沒有人評論喔,等著您的高見呢

鄔達克在上海(照片為鄔達克的孫子艾文收藏)

“他在上海待了29年,又不得不離開,此後的幾十年鮮有人知道他。當時他面對世界的巨大變化,卻一直堅持著他內心的原則,哪怕在他最困難的時候,做最小的房子,依然恪守一個建築師的職業本能與操守;哪怕他做不了房子了,依然憑借良知而非職位的驅使作出自己的選擇和判斷,這些都是打動我的地方。”在接受澎湃新聞記者專訪時,紀錄片《鄔達克》的導演陳慶談到制作緣起時說。

這部由中央新聞紀錄電影制片廠(集團)出品,歷時三年,橫跨亞歐美大陸拍攝的五集紀錄片,每集30分鍾,該片用嚴謹和客觀的視角,打撈這位斯洛伐克裔匈牙利籍建築師在上海留下的真實足跡與精神遺產。在今年的上海電視節期間,該片也參與了線下放映與觀眾交流。

紀錄片《鄔達克》海報

20世紀90年代,在上海新一輪的城市建設中,鄔達克精心打造的家被拆除,在原址修建了今天的電力醫院。而距此不過一公裡的鄔達克紀念館,曾是鄔達克在上海最大的家。新房子的裝飾與布局都更為講究,有充足的光線和高大的壁爐,隨處可見的中式家具和收藏,顯示了房主人中國通的一面。通往餐廳的兩扇木門,是鄔達克精挑細選的材料。許多年後,當他決定離開上海時,這兩扇門也和他一起漂洋過海,走過半個地球。

| 分享: |

| 注: | 在此頁閱讀全文 |