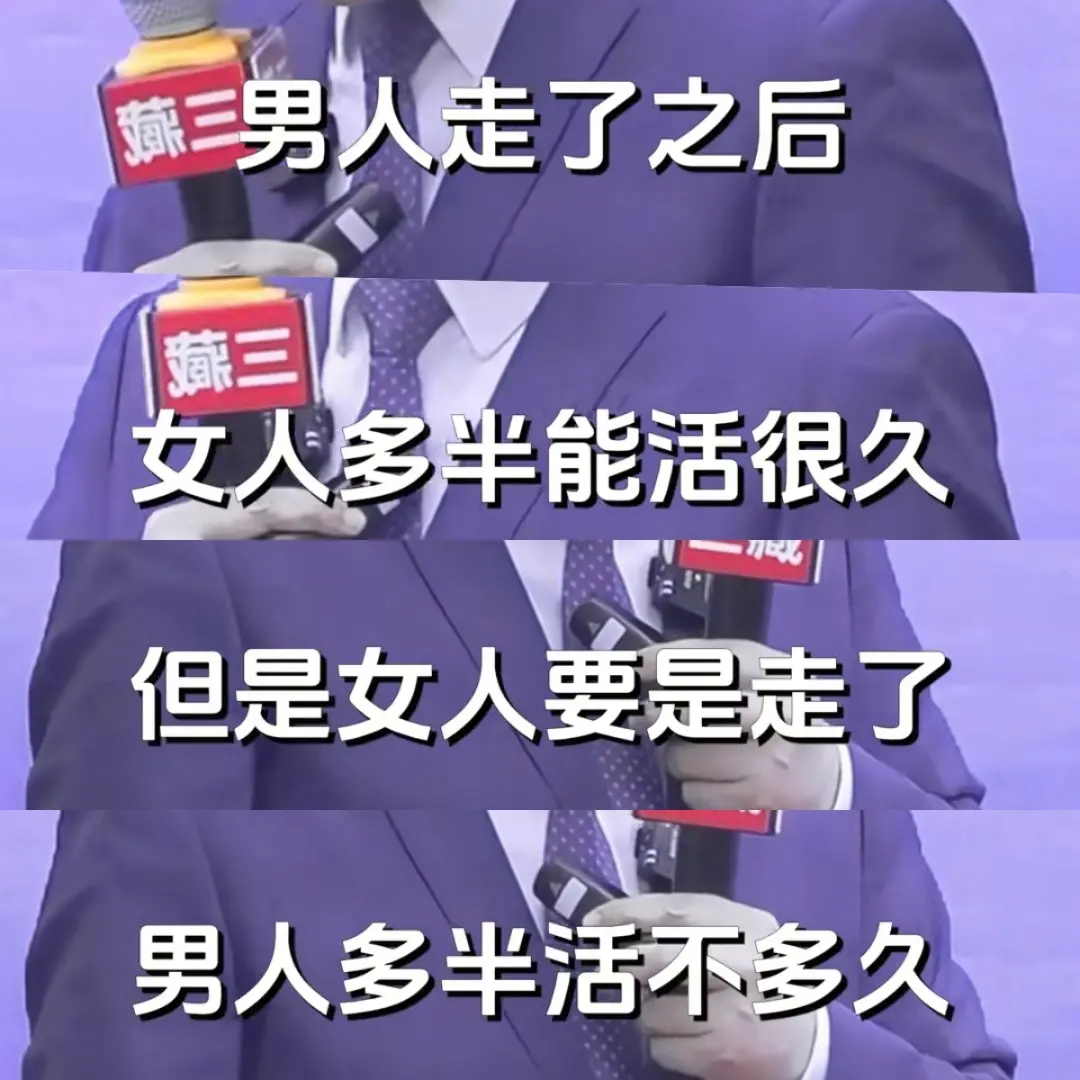

[長壽] 老伴走後,獨居的女性多半能長壽

前幾天,在抖音刷到一個演講,其中有個觀點很有意思。

評論區裡,大家各執一詞,有人贊同,有人反對。

但大家要麼是講自己聽過的事,要麼是憑空臆測,都拿不出什麼有力的證據。

出於好奇,我查閱了一些相關資料,最終尋找到了兩項比較相關的研究。

一項是心理學家弗裡德曼和馬丁在美國加利福尼亞進行的一次研究。

研究發現,喪偶的女性通常過得很好,比仍有配偶的女性活得更久,而喪偶的男性則往往去世得更早一些。

另一項,是日本(專題)厚生勞動省給出的數據,數據顯示,喪偶女性平均壽命為91歲,是最長壽的群體。

東西方兩個國家,在不同的國情、文化和制度的情況下,居然巧合地達成了一致,不得不引人深思。

究竟為什麼,老伴去世以後,女性多半能長壽呢?

為什麼老伴走後

女性多半能長壽

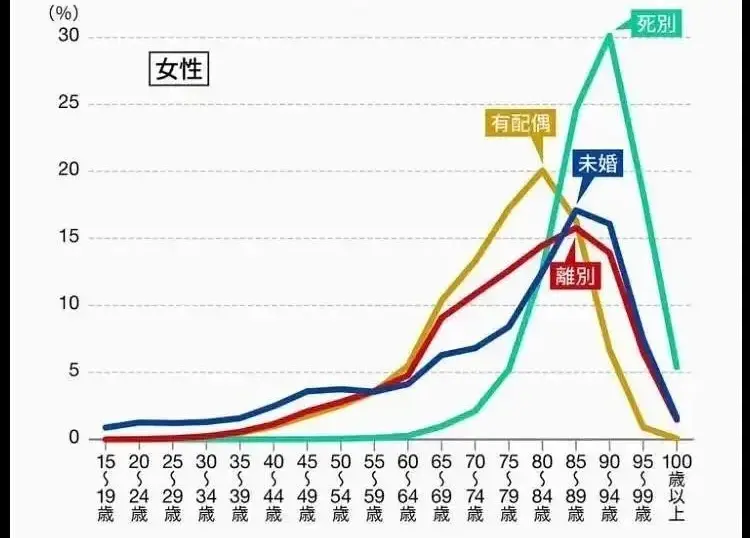

從文化、地理位置和生活習慣來看,日本和我們相對更接近一些,參考性也大一些。

這裡便引用日本厚生勞動省的數據為例。

(藍、黃、紅、綠分別對應未婚、已婚未離異、已婚離異和已婚喪偶群體的平均壽命)

如圖,日本女性的壽命排名為已婚女性 78.65歲、離婚女性80.91歲、未婚女性 81.64歲、喪偶女性 91歲。

可見喪偶女性的平均壽命,的確斷崖式領先其他群體。

當然,日本的社會風氣是女性多為全職主婦,且家庭地位低下,需要做丈夫的保姆和出氣筒,這點和我們是有差異的。

但遺憾的是,我國暫時沒有相關統計。

我僅能從我國人口普查給出的女性在配偶去世後能存活大約15年,以及2020年我國男性的平均壽命為74.7歲這兩點數據,不准確地得出89.7歲這個年齡。

雖然沒有日本那麼誇張,但同樣可以證明“喪偶女性最長壽”這個觀點了。

至於個中原因,我分析主要有以下3點。

第一,少了不愉快,情緒更好

如果夫妻感情好,那大多數人面對老伴的離世會非常悲痛;

但如果感情沒那麼好,或者這段婚姻本身讓女性受了很多委屈,造成很多消耗,伴侶的離開,可能更是一種如釋重負。

之前在鳳凰網上,看過一個80歲奶奶的受訪視頻。

在采訪中,奶奶說:“現在我一個人生活了,經常會擔心自己摔倒沒人知道。”

但即使如此,當記者問會不會懷念老伴時,她還是連連擺手,表情痛苦。

一段不愉快的婚姻,帶給人的傷害,可見一斑。

第二,多了自由,能更好地為自己而活

之前有婚戀機構給出數據,80%以上的老年單身群體有再婚意願,但其中絕大多數都是男性,女性在這方面興致不高。

有些受訪女性甚至直接表示:“為什麼要再找,伺候人還沒伺候夠嗎?”

我們這代人且不論,但是上一代人,大多的確都是女性操持家事、關懷家人居多。

再加上男性吸煙酗酒等不良嗜好更多, 身體衰老也更快,也難免更需要女性花費精力照料。

無形中,很多女性就這樣被“枷”住了。

所以,失去伴侶,固然會帶來失序和無措感,但也切實減輕了生活負擔,讓日子更加自由。

第三,敲響警鍾,更明白健康的可貴

人勸人是勸不明白的,遇到事才能真的警醒。

之前刷到一個新聞,兩口子從結婚起就不注意生活習慣。

經常夫妻倆一起熬夜、吃垃圾食品,還動不動就加餐吃夜宵。

年輕的時候還好,隨著年齡增長,兩人的身體都有各種各樣的小毛病。

結果,小病成大災,剛過六十,男方就因為一場急病去世了。

送走老伴後,女方便一改從前的生活習慣,注意飲食,堅持運動,調養身體。

一晃十幾年過去,她的脂肪肝、心臓病,現在都好了,人也精神多了。

就像她說的那樣:“身體好了,心才有力量走出悲傷,也才能讓逝者放心,讓兒女們不擔心。”

心理學研究表明,女性擁有強大的生活自理能力,善於表達情感的特質,以及更高的心理韌性。

這種特質,能幫助她們比男性更快地走出喪偶的悲痛,恢復正常的心理狀態。

大概也正是這樣強大的心態,才能幫助女性在喪偶後更快調整過來,繼而放下情緒、享受自由、追求健康,擁有更長的壽命。

晚年喪偶的人

最難渡過的是陣痛期

雖然上文花了大量篇幅,分析了喪偶與長壽的關系,也舉了一些獨居後生活反而更好的例子。

但這並不是說,老伴走了是一件無關痛癢的事情。

歸根結底,無論男女,另一半的離世終究是令人感傷甚至悲痛的。

而這種被負面情緒包裹的時期,就是所謂的“陣痛期”。

根據《中國老年心理健康報告》,喪偶人群中,約有35%-45%會出現明顯的抑郁症狀,約30%的人表示感到“生活失去了意義”。

總要先捱過了,放下了,看開了,未來才會慢慢變好。

可能有人看過凌奶奶和吳老師的故事。

年輕時,吳老師在武漢一所中學教音樂,凌奶奶每次倒班,吳老師都會騎自行車送她去廠裡,下班了再接她回家,風雨無阻。

類似這樣的溫暖片段,在他們的婚姻中,還有很多處。

正是這樣的伉儷情深,導致吳老師2020年去世後,凌奶奶一度悲痛欲絕。

看到老家具、老地方,甚至吳老師愛吃的飯菜,都會觸景生情。

為了緩解思念,老凌開始用手機寫隨筆,回憶往事,也記錄當下的心情。

後來,在兒媳的鼓勵下,她給自己注冊了個賬號,取名“凌奶奶的隨筆”,隔三差五更新一篇,沒想到竟意外地受歡迎。

許多年輕人都在評論區留言,向凌奶奶傾訴,尋求她的解惑。

就這樣寫隨筆、發隨筆、回復網友的評論,凌奶奶重新找到了被需要的快樂。

再加上她愛好豐富,身體也還算硬朗,時常和姐妹們K歌、聚餐、郊游。

孩子們也孝順,有空了會帶她去各地旅游,忙碌時也會回家看望她,喝一碗她煲的蓮藕排骨湯。

就這樣,雖然凌奶奶還會不時想起吳老師,但那份悲痛已經淡化了,更多的是一種懷念和追思。

生活中,還有很多像凌奶奶這樣的,被困在回憶裡良久的寡居老人。

越是生前和伴侶關系密切的,越難度過這段難熬的時光。

倘若不幸陷入了這一階段,首先要學會的就是自救。

讓自己忙碌起來,分散注意力,多做一些感興趣的事情,填充掉時間的空隙。

其次,允許自己的脆弱,學會向子女、親友們求助。

人與人是難以感同身受的,試著直白說出自己需要的幫助,才能更好地走出悲痛。

最後,記得重建生活秩序,不要讓人生失序。

好好吃飯,好好睡覺,好好過日子,一切平常的事都好好去做了,人才能慢慢好起來。

誠然,回憶是難割舍的,但也萬不可任其變成囚牢,囚禁余生的光陰。

人生下半場

拼的是這4樣東西

曾看過這樣一句話:“生死無常,歲月難防,人生如此,我們唯一能決定的只有自己。”

的確,許多事非人力所能改變,再厲害的人,也只是做好自己該做的,不愧己心。

這篇文章,講了許多“死”事。

但就像葬禮是辦給人間看的一樣,講死,本質上也是為了給活人以啟示。

老去是注定的,生死是難料的,但我們可以早做准備,提高我們對衰老和意外的抵抗能力。

特別是以下4件事,一定要做到,別不信。

1、養好身心,生活才有了基礎。

身體和心態的健康,是生活的兩塊基石,二者之間,也是彼此相輔相成。

身體上,注意生活習慣,調整好飲食運動。

心態上,凡事想開一點,有情緒及時疏導,有壓力盡早釋放,不受冤枉氣。

說起來,都是一些常規的,簡單的東西。

但最基礎的事情做好了,收益往往是最大的。

2、堅守愛好,為靈魂保留滋養地。

每個人難免都會有一刻覺得,活著真的挺沒勁的。

過著重復的日子,應付著類似的麻煩,不明白生活在為誰而活。

可如果你頻繁有這種感受,那就意味著,你的人生在你眼裡失去了意義。

這時,你需要一個不帶任何功利性的,純粹因為熱愛而堅持的愛好。

這種愛好不一定有用,但它能給人一片喘氣的空間,能讓你覺得你在為自己而活。

很喜歡這樣一句話:

“平日裡那些不起眼的小愛好,會在暗中連接成線,相互交織,鋪成牢牢的網。

當你對生活絕望的時候,他們就能接住你,成為你生命的庇護所。”

在忙碌中守住愛好吧,你的靈魂需要它來滋養。

3、維系圈子,人便不至於太孤獨。

人是社會性動物,這點毋庸置疑。

雖然十點君一直提倡大家精簡社交,縮減圈子,享受獨處。

但人生中,總有三兩個好友,是值得請入生命,長久維系的。

無事時,一起消磨時光,談天說地。

真到瀕臨崩潰處,有個人能讓你放下防備去哭,比什麼都珍貴。

4、攢足家底,提供物質基礎和安全感。

之前看過一個街頭采訪,有位71歲的奶奶說:

“有錢才算養老,沒錢只是賴著不死。

有錢你一個人住也開心,去看看兒女也不招人煩,沒錢了去親生子女家住都是寄人籬下。”

的確如此。

心態可以慢慢養,興趣和朋友也不難得,可攢錢這件事,真要立刻行動才行。

無論是為了當下有底氣,還是老去能從容,有一份夠用的家底,都是人生的必須。

多項研究表明,男女性的壽命差仍在持續拉大,到2035年,我國男女性的預期壽命差可能增至7年。

雖然不願這麼講,但送走伴侶後獨自度過晚年的人,未來可能會越來越多。

可就像余秋雨說的那樣:

“人生的路,靠自己一步一步去走,真正能保護你的,是你自己的人生選擇。”

在緩緩走向衰老的路上,我們能做的,唯有不斷找到正確的選擇,堅持下去。

畢竟,晴雨莫測時,能擁有一把傘,一定要好過赤手空拳。

| 分享: |

| 注: |