[中美博弈] 圖表解構中美貿易戰:美國根本拿捏不住中國

親共媒體香港01評論文章:美國與其他國家之間所謂“對等關稅”將暫緩90天執行,但對中國依然維持了“特殊照顧”—— 對華關稅145%,中國出口美國的個別商品累計各種名目的關稅已達到245%。近來美方不斷有消息稱中美之間正在談判,甚至將會達成協議,還有美方相關表態稱中美關稅戰將很快降溫。

相較於美方的急迫,中方兩大部門外交部、商務部4月24日明確表示:目前中美未進行任何經貿談判。且皆表示,“中方的態度是一貫的、明確的。打,奉陪到底;談,大門敞開,對話談判必須是平等、尊重、互惠的”、“對磋商、對話持開放態度,但是任何形式的磋商談判都必須在相互尊重基礎上,以平等方式進行”。

此次關稅戰是可以寫進歷史教材的。投資家達利奧(Ray Dalio)對此認為,“我們正目睹一場教科書級別的崩潰:貨幣體系崩潰、政治格局崩潰、世界秩序崩潰。這種級別的崩潰,普通人一生可能只會經歷一次。”可以看到,從美國發起貿易戰以來,基本上中國的動作都是不卑不亢,很有底氣的“你來我往”。

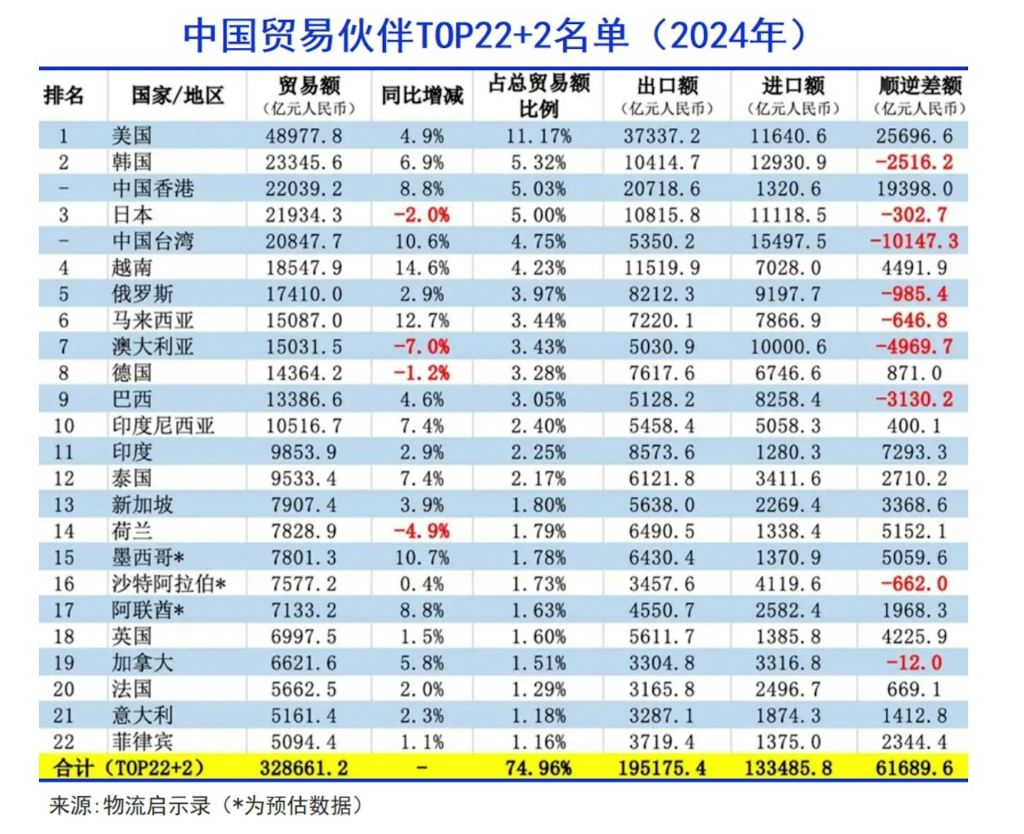

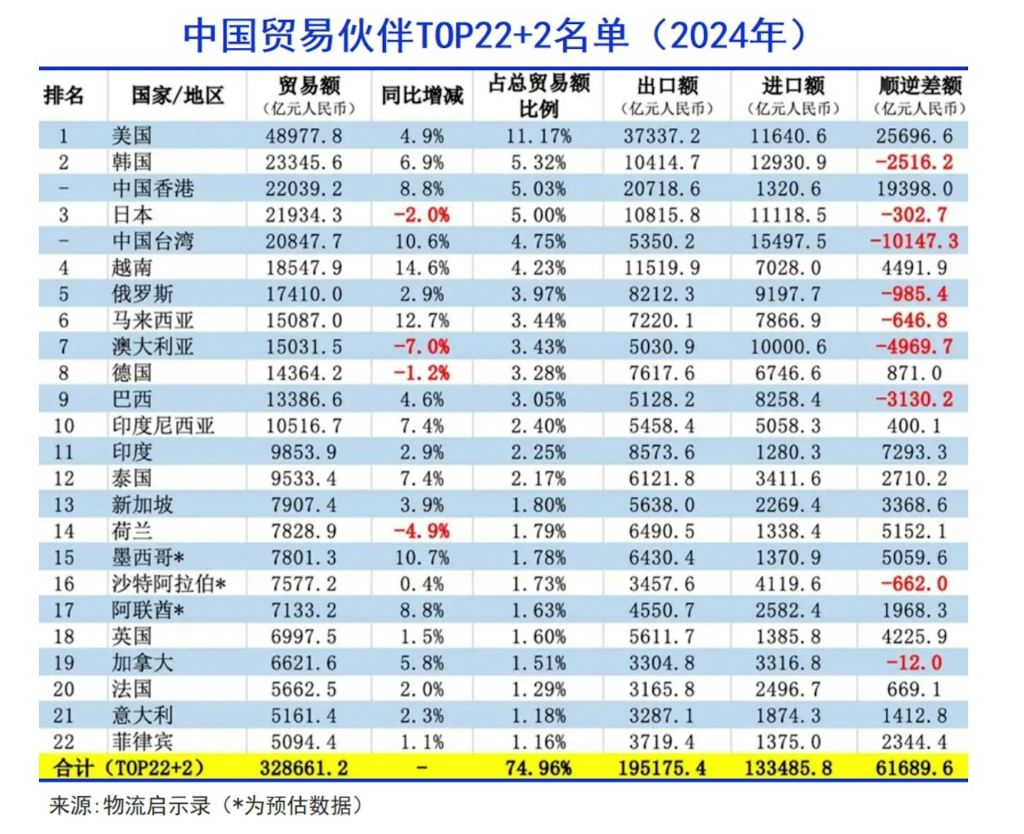

中國也是這一輪貿易戰,唯一同美國“對等關稅”的國家。從數據上看,美國一直是中國最大的貿易伙伴之一,是“最大的甲方”,中國的底氣是從何而來?哪些地區能夠承接龐大的中國制造?

從最新的動態來看,美國發起的“對等關稅”政策,似乎有“高高舉起,輕輕落下”的跡象。但雙方之間的貿易關系已經不可能恢復到從前,這不僅是因為美國本土市場已經無法滿足中國企業發展所需,更是因為全球更多市場開始探索與中國更多的交流與合作。

事實上,2018年起,“關稅大戰”的潘多拉魔盒就被打開,美國先後出台301關稅、232調查(針對鋼鐵和鋁)、“芬太尼”關稅、“對等關稅”,並在此後以各種離奇的理由繼續加征。美國其陰晴不定、朝令夕改的政策出台方式,已對中國數量龐大的供應商、產業鏈企業造成了嚴重的影響。“關稅大戰”愈演愈烈,中國制造業亟需尋找美國之外的替代區域。

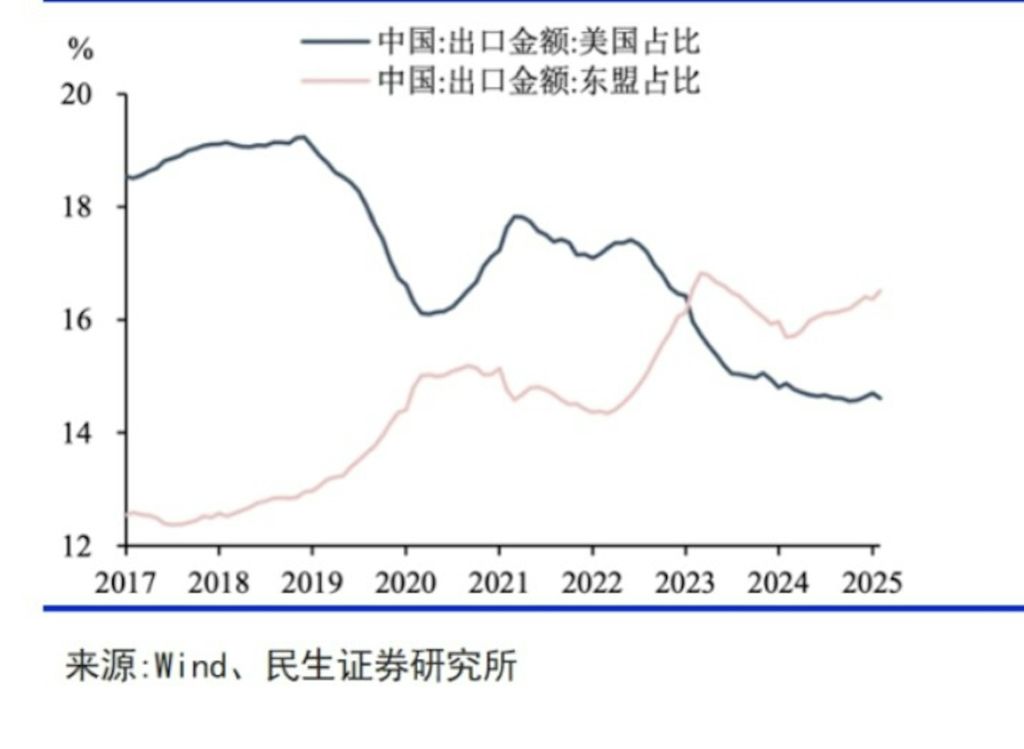

目前中國最大的貿易伙伴則是南方的鄰居們。2019年2月,東盟正式超越美國,2022年來首次成為中國第二大貿易伙伴,到2023年,中國對東盟出口額3.68萬億元,超過美國和歐盟,成為最大出口地區。2024年,中國對東盟出口5865億美元,按年大增12%,繼續穩居最大出口市場;對美出口5247億美元,按年增幅只有4.9%,對歐盟出口額5165億美元,排在第三名。

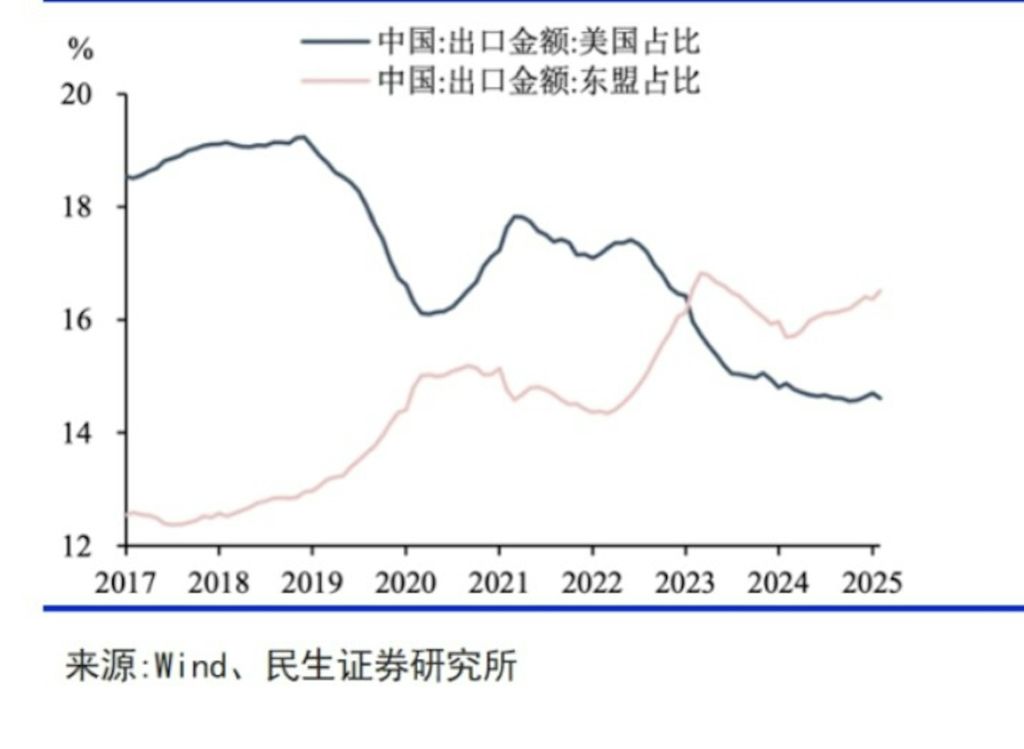

從2017年貿易戰開始算起,中國出口格局出現“東升西降”的顯著變化。過去7年間,中國對美國的出口占總出口的比例從19%下滑到14.7%,對歐盟從16.4%下滑到14.4%,東盟則從12.3%上升到16.4%,增加近4個百分點。中國海關總署最新消息,今年一季度,中國貨物進出口10.3萬億元,按年增長1.3%。其中,出口6.13萬億元,增長6.9%。外貿規模創歷史同期新高,連續8個季度超10萬億元——這種實際情況,顯然和很多人在渲染的“外貿崩潰論”完全不相符。

數據上很清楚,東盟的崛起很大程度上彌補了西方國家比例的下滑:東南亞的礦產資、自然資源和人力資源都是中國企業所需要的;東南亞國家消費者的實際需求、華人和黃種人之間更加相似的文化和消費習慣,都讓雙方的市場之間達成了“無縫銜接”。中國和東盟比鄰而居,無論是地理位置還是經濟稟賦,都有極強的互補性。而且東盟10國人口超6億,和中國加起來一共有20億人口,占全球1/4,形成了一個極為廣闊的大市場。

自2017年以來東盟已經連續8年為中國農產品第一大貿易伙伴。今年一季度,中國從東盟進口了526.5億元的農產品,增速高達13.8%。

另一方面,中國借助強大的工業技術加強與東盟各國的合作,最典型的案例就是以技術、產能和市場的全方位能力,賦能印尼開發鎳礦和鋁土礦,並協助其構建高標准的產業鏈體系。越南則扮演著一部分中國制造業轉移承接地的角色,其中尤其以“果鏈”等電子制造企業為主,包括立訊精密、歌爾股份等,另外智能家居賽道的幾家頭部企業如科沃斯、石頭科技,工具類企業巨星科技、創科實業等也都在越南設廠。

到今年一季度,制造業已經是中國與東盟貿易合作的絕對主力,價值占比超過九成。中國向東盟出口顯示模組、汽車零部件、鋰電池增速都超過兩成;中國從東盟進口數據處理設備零部件、印刷電路、紡織原料等呈增長態勢。

同美國打著“門羅主義”的幌子,恐嚇威懾拉美鄰居,並吞噬其大量市場空間和利益分配權不同,中國的對外合作,都建立在平等共贏的“命運共同體”基礎上。眾所周知,美國在歷史上以美元霸權、貿易打壓、軍事幹預等等方式,從拉美各國掠奪資源,控制企業,將其淪為美國的戰略後花園和經濟附庸,十多億人民基本失去了發展的權利。而中國則是在與東盟打造對外合作的新型國際范本。

目前,中國—東盟自貿區3.0版談判已取得實質性進展,未來還將在數字經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通等新興領域開啟高水平合作。這些都是與此前東南亞與美國、日韓之間合作相當不同的模式。未來隨著更多重要工程的開通,東盟與中國的貿易體量還將進一步增加。

東盟是中國的“大後方”,而其他市場上也在發生微妙演變。放眼全球,中東國家以強勁的購買力著稱,尤其是坐擁富饒石油資源的海灣國家,更是世界級的優質消費市場和建築市場。

近三年來,中國與中東國家進入了一段聯系越發緊密的合作期。沙特開啟“2030願景”,阿聯酋啟動多元化改革,中國與這些國家在新能源、光伏、基建、跨境電商等等領域的合作都有相當大的潛力。中東國家向中國出口石油天然氣,中國則出口建材家俱、機電、電子等制造業產品,雙方經濟互補性極強,並且中東資本還投資了中國多家石油煉化、新能源、新科技、新零售等等領域的企業,試圖盡最大限度發揮出自身的資本優勢。

和較富裕國家共同發展經濟的同時,中國和發展中國家乃至欠發達國家的合作也在持續升溫。其中覆蓋面最廣的就是與拉美、非洲國家之間的經貿合作。到今年,中國已經連續16年穩居非洲最大貿易伙伴國地位,還給予33個同中國建交的最不發達國家以100%零關稅的待遇。2024年,中國與非洲的進出口總額達到了2.1萬億元,是2000年的24倍。同時,中國還向大量非洲國家提供了各類低息貸款和基礎設施援助建設。

中國和拉美貿易額在2024年達到5185億美元,7年翻倍。去年,錢凱港的開港成為了中國拉美合作的又一個標志性事件。借助這一通道,南美的藍莓、牛油果、香蕉等農產品與中國的家電、汽車等工業品得以穿越大洋,互通有無,並且在運輸時間上相比此前有了大幅度的節省,這在美國主導的傳統貿易格局體系下是無法想象的。

中國長期對巴西、智利保持貿易逆差,其中智利的銅礦和鋰礦是發展新能源產業的重要基礎,巴西大豆也已經在替代美國大豆的路上。對面臨經濟困境的阿根廷,不僅對143項阿根廷農工產品進行關稅優惠,取消一部分農產品的關稅,降低對阿根廷乳制品、海鮮產品等的關稅,還與阿根廷續簽貨幣互換協議(350億元),幫助其償還IMF的債務,甚至為阿根廷印貨幣,維護其金融秩序的穩定。

此外,中國和俄羅斯長期保持了長期的友好關系,面對美國濫施關稅和對中俄關系的挑撥,俄羅斯選擇繼續與中國深化合作,近期俄方高層直接表態“中國需要多少石油,俄羅斯就准備供應多少。”2024年,美國向中國出口964萬噸原油,占中國進口比例僅有1.7%,未來美國石油在中國的市場極有可能將會歸零,而中俄、中國與中亞國家在能源方面的合作規模只會越來越大。

特別一說的是,歐洲和美國也出現裂痕。最新消息顯示,歐盟委員會發言人表示,歐盟和中國已同意研究為中國制造的電動汽車設定最低價格,以取消歐盟於2024年征收的關稅。設定最低價格”這一貿易策略旨在“既維護歐洲市場公平,又為合法貿易創造空間”,相較於去年實施的反補貼稅,這種價格管控方式更具靈活性和可操作性。

4月6日,在空軍一號站在川普身後的財長貝森特。(Reuters)

此外,面對美國的壓迫性政策,包括西班牙在內的一些歐洲國家也認清局勢,選擇單獨和中國進行友好談判。當前,中國和歐盟是世界第二和第三大經濟體,雙方的經濟總量超過全世界的三分之一,貿易體量超過全球貿易的四分之一。歐洲國家始終是中國在努力爭取的貿易伙伴。雖然中歐雙方在意識形態等方面仍然存在不少問題,但雙方強化合作,對替代中美貿易來說,仍是至關重要的。

其實,不難看出,所謂“第一大甲方”終究是第一大乙方撐起來的,更何況沒有了來自全球經濟的支持,任何一個單一市場,都不會成為所謂的第一大甲方。加之,世界政治與經濟秩序已然钜變,如今的中國已經擁有了“不予理會”的勇氣和底氣。誠如巴菲特所說,“對等關稅”是一場戰爭,這場戰爭,看不清局勢的那一方就已經是輸家。

覺得新聞不錯,請點個贊吧

覺得新聞不錯,請點個贊吧

還沒人說話啊,我想來說幾句

還沒人說話啊,我想來說幾句

相較於美方的急迫,中方兩大部門外交部、商務部4月24日明確表示:目前中美未進行任何經貿談判。且皆表示,“中方的態度是一貫的、明確的。打,奉陪到底;談,大門敞開,對話談判必須是平等、尊重、互惠的”、“對磋商、對話持開放態度,但是任何形式的磋商談判都必須在相互尊重基礎上,以平等方式進行”。

此次關稅戰是可以寫進歷史教材的。投資家達利奧(Ray Dalio)對此認為,“我們正目睹一場教科書級別的崩潰:貨幣體系崩潰、政治格局崩潰、世界秩序崩潰。這種級別的崩潰,普通人一生可能只會經歷一次。”可以看到,從美國發起貿易戰以來,基本上中國的動作都是不卑不亢,很有底氣的“你來我往”。

中國也是這一輪貿易戰,唯一同美國“對等關稅”的國家。從數據上看,美國一直是中國最大的貿易伙伴之一,是“最大的甲方”,中國的底氣是從何而來?哪些地區能夠承接龐大的中國制造?

從最新的動態來看,美國發起的“對等關稅”政策,似乎有“高高舉起,輕輕落下”的跡象。但雙方之間的貿易關系已經不可能恢復到從前,這不僅是因為美國本土市場已經無法滿足中國企業發展所需,更是因為全球更多市場開始探索與中國更多的交流與合作。

事實上,2018年起,“關稅大戰”的潘多拉魔盒就被打開,美國先後出台301關稅、232調查(針對鋼鐵和鋁)、“芬太尼”關稅、“對等關稅”,並在此後以各種離奇的理由繼續加征。美國其陰晴不定、朝令夕改的政策出台方式,已對中國數量龐大的供應商、產業鏈企業造成了嚴重的影響。“關稅大戰”愈演愈烈,中國制造業亟需尋找美國之外的替代區域。

目前中國最大的貿易伙伴則是南方的鄰居們。2019年2月,東盟正式超越美國,2022年來首次成為中國第二大貿易伙伴,到2023年,中國對東盟出口額3.68萬億元,超過美國和歐盟,成為最大出口地區。2024年,中國對東盟出口5865億美元,按年大增12%,繼續穩居最大出口市場;對美出口5247億美元,按年增幅只有4.9%,對歐盟出口額5165億美元,排在第三名。

從2017年貿易戰開始算起,中國出口格局出現“東升西降”的顯著變化。過去7年間,中國對美國的出口占總出口的比例從19%下滑到14.7%,對歐盟從16.4%下滑到14.4%,東盟則從12.3%上升到16.4%,增加近4個百分點。中國海關總署最新消息,今年一季度,中國貨物進出口10.3萬億元,按年增長1.3%。其中,出口6.13萬億元,增長6.9%。外貿規模創歷史同期新高,連續8個季度超10萬億元——這種實際情況,顯然和很多人在渲染的“外貿崩潰論”完全不相符。

數據上很清楚,東盟的崛起很大程度上彌補了西方國家比例的下滑:東南亞的礦產資、自然資源和人力資源都是中國企業所需要的;東南亞國家消費者的實際需求、華人和黃種人之間更加相似的文化和消費習慣,都讓雙方的市場之間達成了“無縫銜接”。中國和東盟比鄰而居,無論是地理位置還是經濟稟賦,都有極強的互補性。而且東盟10國人口超6億,和中國加起來一共有20億人口,占全球1/4,形成了一個極為廣闊的大市場。

自2017年以來東盟已經連續8年為中國農產品第一大貿易伙伴。今年一季度,中國從東盟進口了526.5億元的農產品,增速高達13.8%。

另一方面,中國借助強大的工業技術加強與東盟各國的合作,最典型的案例就是以技術、產能和市場的全方位能力,賦能印尼開發鎳礦和鋁土礦,並協助其構建高標准的產業鏈體系。越南則扮演著一部分中國制造業轉移承接地的角色,其中尤其以“果鏈”等電子制造企業為主,包括立訊精密、歌爾股份等,另外智能家居賽道的幾家頭部企業如科沃斯、石頭科技,工具類企業巨星科技、創科實業等也都在越南設廠。

到今年一季度,制造業已經是中國與東盟貿易合作的絕對主力,價值占比超過九成。中國向東盟出口顯示模組、汽車零部件、鋰電池增速都超過兩成;中國從東盟進口數據處理設備零部件、印刷電路、紡織原料等呈增長態勢。

同美國打著“門羅主義”的幌子,恐嚇威懾拉美鄰居,並吞噬其大量市場空間和利益分配權不同,中國的對外合作,都建立在平等共贏的“命運共同體”基礎上。眾所周知,美國在歷史上以美元霸權、貿易打壓、軍事幹預等等方式,從拉美各國掠奪資源,控制企業,將其淪為美國的戰略後花園和經濟附庸,十多億人民基本失去了發展的權利。而中國則是在與東盟打造對外合作的新型國際范本。

目前,中國—東盟自貿區3.0版談判已取得實質性進展,未來還將在數字經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通等新興領域開啟高水平合作。這些都是與此前東南亞與美國、日韓之間合作相當不同的模式。未來隨著更多重要工程的開通,東盟與中國的貿易體量還將進一步增加。

東盟是中國的“大後方”,而其他市場上也在發生微妙演變。放眼全球,中東國家以強勁的購買力著稱,尤其是坐擁富饒石油資源的海灣國家,更是世界級的優質消費市場和建築市場。

近三年來,中國與中東國家進入了一段聯系越發緊密的合作期。沙特開啟“2030願景”,阿聯酋啟動多元化改革,中國與這些國家在新能源、光伏、基建、跨境電商等等領域的合作都有相當大的潛力。中東國家向中國出口石油天然氣,中國則出口建材家俱、機電、電子等制造業產品,雙方經濟互補性極強,並且中東資本還投資了中國多家石油煉化、新能源、新科技、新零售等等領域的企業,試圖盡最大限度發揮出自身的資本優勢。

和較富裕國家共同發展經濟的同時,中國和發展中國家乃至欠發達國家的合作也在持續升溫。其中覆蓋面最廣的就是與拉美、非洲國家之間的經貿合作。到今年,中國已經連續16年穩居非洲最大貿易伙伴國地位,還給予33個同中國建交的最不發達國家以100%零關稅的待遇。2024年,中國與非洲的進出口總額達到了2.1萬億元,是2000年的24倍。同時,中國還向大量非洲國家提供了各類低息貸款和基礎設施援助建設。

中國和拉美貿易額在2024年達到5185億美元,7年翻倍。去年,錢凱港的開港成為了中國拉美合作的又一個標志性事件。借助這一通道,南美的藍莓、牛油果、香蕉等農產品與中國的家電、汽車等工業品得以穿越大洋,互通有無,並且在運輸時間上相比此前有了大幅度的節省,這在美國主導的傳統貿易格局體系下是無法想象的。

中國長期對巴西、智利保持貿易逆差,其中智利的銅礦和鋰礦是發展新能源產業的重要基礎,巴西大豆也已經在替代美國大豆的路上。對面臨經濟困境的阿根廷,不僅對143項阿根廷農工產品進行關稅優惠,取消一部分農產品的關稅,降低對阿根廷乳制品、海鮮產品等的關稅,還與阿根廷續簽貨幣互換協議(350億元),幫助其償還IMF的債務,甚至為阿根廷印貨幣,維護其金融秩序的穩定。

此外,中國和俄羅斯長期保持了長期的友好關系,面對美國濫施關稅和對中俄關系的挑撥,俄羅斯選擇繼續與中國深化合作,近期俄方高層直接表態“中國需要多少石油,俄羅斯就准備供應多少。”2024年,美國向中國出口964萬噸原油,占中國進口比例僅有1.7%,未來美國石油在中國的市場極有可能將會歸零,而中俄、中國與中亞國家在能源方面的合作規模只會越來越大。

特別一說的是,歐洲和美國也出現裂痕。最新消息顯示,歐盟委員會發言人表示,歐盟和中國已同意研究為中國制造的電動汽車設定最低價格,以取消歐盟於2024年征收的關稅。設定最低價格”這一貿易策略旨在“既維護歐洲市場公平,又為合法貿易創造空間”,相較於去年實施的反補貼稅,這種價格管控方式更具靈活性和可操作性。

4月6日,在空軍一號站在川普身後的財長貝森特。(Reuters)

此外,面對美國的壓迫性政策,包括西班牙在內的一些歐洲國家也認清局勢,選擇單獨和中國進行友好談判。當前,中國和歐盟是世界第二和第三大經濟體,雙方的經濟總量超過全世界的三分之一,貿易體量超過全球貿易的四分之一。歐洲國家始終是中國在努力爭取的貿易伙伴。雖然中歐雙方在意識形態等方面仍然存在不少問題,但雙方強化合作,對替代中美貿易來說,仍是至關重要的。

其實,不難看出,所謂“第一大甲方”終究是第一大乙方撐起來的,更何況沒有了來自全球經濟的支持,任何一個單一市場,都不會成為所謂的第一大甲方。加之,世界政治與經濟秩序已然钜變,如今的中國已經擁有了“不予理會”的勇氣和底氣。誠如巴菲特所說,“對等關稅”是一場戰爭,這場戰爭,看不清局勢的那一方就已經是輸家。

| 分享: |

| 注: |