手機裡泡大的孩子,終於把自己熬成了“焦慮的一代”(圖)

“爸爸,你能把iPad從我手裡拿走嗎?我正努力把眼睛從屏幕上移開,但我做不到。”

6歲女兒的這句求助,給紐約大學社會心理學家喬納森·海特(Jonathan Haidt),帶來很大的心理沖擊。

作為一名社會心理學教授、以及兩個孩子的父親,幾年前,喬納森曾在暢銷書《嬌慣的心靈》中提醒,過度保護和過度教育,正在讓孩子成為“脆弱的一代”。

如今,他發現,今天的孩子已經遠非“脆弱”那麼簡單。對手機、平板電腦等電子設備的依賴,正在引發嚴重的心理健康問題,導致孩子們成了“焦慮的一代”。

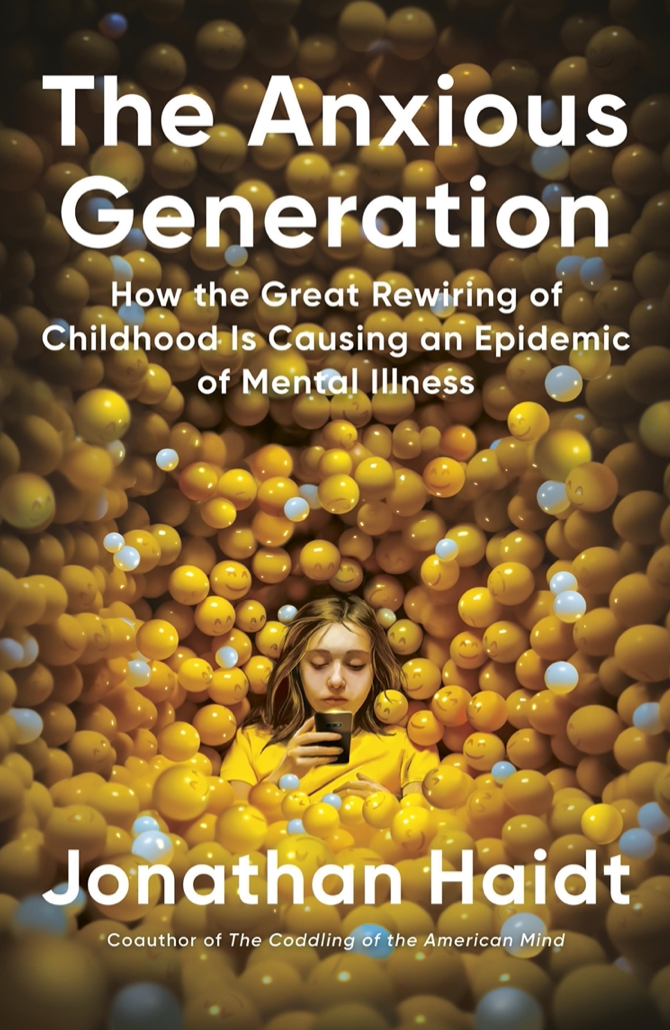

《焦慮的一代》喬納森·海特著

尤其在95後青少年群體中,抑郁症和焦慮症患者不斷上升,這一情況發生在所有教育水平、社會階層和種族的全球青少年身上,尤其是正在經歷青春期的女孩。人類的童年正在發生歷史性的改變。

他們將大部分時間、精力投入在管理自己的社交賬號;

每天花很多時間瀏覽朋友、熟人、偶像的帖子;

觀看越來越多的用戶生成的視頻,它們由自動播放和算法提供;

花在與朋友和家人玩耍、交談、接觸、甚至眼神交流的時間大大減少…….

社交媒體在以無法想象的方式,重塑童年,使他們成為“焦慮的一代”。

“焦慮的一代”

手機和社交媒體,改變了青少年的社交生活,也重塑了很多孩子的童年。

2015年Common Sense的一份報告顯示,青少年平均每天在屏幕上花費近7個小時(不包括學術和家庭作業),其中包括玩電子游戲、社交媒體或色情網站上觀看視頻。

即使當這些青少年,看上去是坐在教室裡、吃一段飯,或者與他人交談,他們相當一部分注意力都在擔心社交媒體上發生的事情。

與此同時,Z世代的童年和青春期階段,恰恰和智能手機和社交媒體的誕生,相當吻合。

從2010年,智能手機開始帶有前置攝像頭,方便用戶拍攝自己的照片和視頻;

2012年,基於智能手機和自拍的社交媒體生態開始出現;

接下來,越來越強大的“濾鏡”和編輯軟件,使社交媒體生態變得更加誘人。

當女孩的社交生活轉向社交媒體平台時,男孩則更深入地沉浸在虛擬世界,特別是在線多人視頻游戲、色情網站等。

全球范圍內,青少年的心理健康程度也在不斷下降。

喬納森通過挖掘更多的青少年心理健康數據,還發現了一個重要線索:焦慮患病率、以及抑郁症(感到悲傷、空虛、絕望)的激增,主要集中在Z世代。

圖源Pixaby

在以手機為基礎的童年,孩子們的自我意識、身份定位、情感和人際關系,都在發生變化。

喬納森表示,Z世代的心理健康結果,要比千禧一代差得多。無孔不入的社交媒體和短視頻,正在給他們帶來四大危害。

01

危害一:社交剝奪

人類大腦的進化,使青少年特別容易感受到來自群體的威脅,比如被排斥或者被羞辱。比起身體的死亡,他們更擔心的是“社會性死亡”。

因此,青春期的孩子其實更容易感受到社交壓力,缺乏安全感。

可社交媒體,反而削弱了孩子與社會、他人的聯結。調查顯示,青少年大量使用智能手機後,與朋友在一起的時間急劇下降,面對面交談、同伴玩耍的機會更少。

相比過去,今天孩子的空閒時間,更可能是獨自坐在臥室裡,無休止地消費其他人的內容,玩數小時的網絡游戲,或者發布自己的內容,等待其他人點贊或評論;到2014年,近三分之一的青少年女孩每周在社交媒體網站上花費超過 20 個小時....

圖源Pexels

這些活動很難建立真正的友誼和社交關系。

正如有學生在給喬納森的信中寫道,“Z世代是一個非常孤獨的群體,我們的人際關系在很大程度上是由社交媒體控制的。

校園裡幾乎沒有社區感。講座現場,學生們坐在一起,完全沉默,專注於他們的手機,不敢說話,也不敢被同齡人聽到。這導致了進一步的孤立、自我認同和自信的削弱。”

今天孩子的社交能力、甚至社交自信,正在被剝奪。

02

危害二:上癮

對社交媒體或視頻游戲的行為成癮,與大腦回路裡釋放出的神經遞質——多巴胺,密切相關。

多巴胺的釋放是令人愉快的,但它也會增強“不滿足感”,誘發個體想要追求多巴胺的更進一步釋放。

這種成癮機制,就是社交媒體APP開發人員,用來“鉤住”青少年,使他們成為產品重度用戶的鉤子。

且未成年人前額葉皮層——涉及發展自我控制、延遲滿足和抵抗誘惑等能力——直到25歲左右才能成熟,而青少年正處於發育的脆弱階段,更加難以抵抗這一誘惑。

因此,很多重度使用社交媒體、短視頻或網絡游戲的孩子,被迫與之分離時,會出現悲傷、焦慮和易怒等網絡成癮的戒斷症狀。

圖源Pexels

03

危害三:注意力分散

因為前額葉層還不成熟,青少年應對刺激的能力有限。來自社交媒體無止境的幹擾,很容易損害青少年的專注和思考能力,導致持續的注意力分散。

社交媒體背後的算法,還會改變大腦尋找信息的方式,使得孩子們渴望持續不斷的刺激,進而陷入困惑、眩暈、心不在焉的狀態。

且在孩子小學和中學時期,大腦需要培養的主要技能,就是制定計劃並執行計劃的能力,它對應著自我控制、專注和抵抗誘惑的能力。

使用手機,會幹擾這一能力的發展。

04

危害四:睡眠不足

社交媒體使用量與睡眠質量之間,也存在顯著相關性。在智能手機和社交媒體誕生後,青少年的自然睡眠模式,發生了變化,普遍開始出現晚睡。

睡眠對學生的良好表現,至關重要。睡眠不足的青少年,難以集中注意力、或記憶,也更容易發怒和焦慮,學習成績、人際關系都容易出現問題。

根據《青少年大腦認知發展研究》結果顯示,當青少年睡眠被剝奪或受到幹擾時,還有可能變得抑郁,且對女孩的影響更大。

如果睡眠不足持續較長時間,其生理系統也會受影響,導致體重增加、免疫抑制和其他健康問題。

圖源Pexels

喬納森直言,從2010年至2015年間,“以手機為基礎的童年”宣告誕生,它標志著“以玩耍為基礎的童年”的終結。

如果說,20世紀90年代末出生的孩子,是歷史上第一代在虛擬世界中經歷青春期的孩子;那麼2000年後出生的Z世代,則是在智能手機裡長大的一代,他們就像在火星上長大一樣。

“這簡直是人類對孩子進行的最大的一次不受控制的實驗。”

社交媒體對女孩的危害

比男孩更大

“以手機為基礎的童年”,取代“以游戲為基礎的童年”,已經成為青少年精神疾病在全球蔓延的主要原因。

不僅如此,喬納森發現,社交媒體對女孩的影響,要比男孩更大;且大量使用社交媒體,與女孩患精神疾病之間存在明顯的聯系。

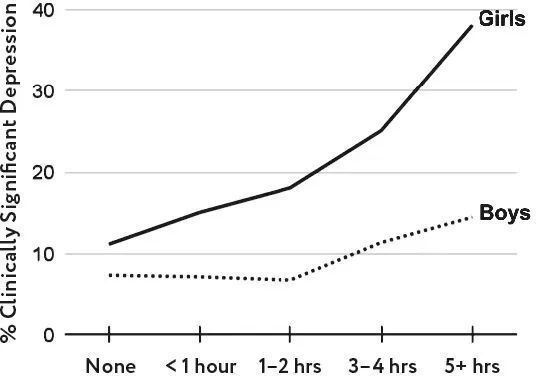

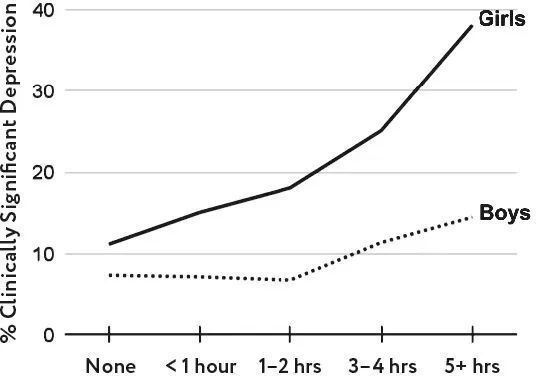

一項英國研究,追蹤了大約19000名在千禧年左右出生的兒童,隨著他們從青春期走向成熟。從下圖可以看出,社交媒體重度用戶,比輕度用戶更容易產生抑郁,女孩尤其如此。

英國青少年抑郁率與每周社交媒體使用時長的關系

數據來源:millennium Cohort Study

圖源《焦慮的一代》

但這是為什麼呢?

喬納森表示,雖然男孩和女孩都開始花更多的時間上網,但是男孩更喜歡看視頻、玩在線多人游戲;而女孩則成為社交平台的重度用戶。

且相比男孩,女孩的社交媒體使用習慣和心理需求上也不太一樣。

1.女孩更容易受到視覺社交比較和完美主義的影響

幾乎所有青少年都會關心自己的外表,並努力弄清楚自己在群體中的定位。但是,與男孩相比,女孩在社交媒體上,更容易受到關於外貌、身材的審視和評判。

社交媒體上,女孩們發布精心編輯的完美生活片段、帶有濾鏡和美顏的照片,也讓其他女孩陷入巨大的容貌壓力和身材焦慮。

越是有完美主義傾向的女孩,越是容易受到社交媒體的傷害。

一位13歲的女孩,這樣描述自己在社交媒體上看到其他女孩的感受。

”

當我在TikTok上發現了一個女孩,她真的是完美無缺,我非常嫉妒她,我無法停止與她進行比較。然而不管我嘗試什麼,我仍然感到自己丑陋。

研究人員提醒,社交媒體還會激發一些無意識的焦慮。哪怕對那些一閃而過的圖片,大腦也會不受控制地進行比較、進而自我貶低。

2.女孩的攻擊性更具有關系性

當青少年的社交生活轉移到網上,男孩面對面的欺凌行為有所減少,而女孩的網絡欺凌行為則出現激增。

這是因為,相比男孩,女孩的攻擊性,往往表現在社會交往和關系當中。

比如,一個女孩對另一個女孩的打擊,經常是散布流言蜚語,在群體中孤立對方,並降低她作為朋友的價值。

這樣的“間接攻擊”,很容易讓女孩感受不到自己的價值,焦慮感急劇上升,嚴重時可能會導致抑郁,甚至考慮自殺。

青春期已經是一個充滿焦慮的過渡期,而社交媒體,則加劇了青春期的不安全感。

圖源Pexels

3.女孩更容易分享和溝通情緒

從2010年開始,青少年女孩的焦慮和抑郁患病率,在全球范圍內飆升。

心理學家發現,不僅快樂的情緒具有傳染性,抑郁也會在網絡中傳播,且它的傳染性更強。

而女孩更善於通過社交媒體暴露自己的情緒,這也導致,抑郁的情緒更容易在女孩中傳播。

研究表明,當一個女孩變得抑郁時,她的親密朋友患抑郁症的可能性會增加142%;當一個男孩變得抑郁時,對他的朋友則沒有可衡量的影響。

女孩需要的友誼質量,勝過數量

4.女孩需要的友誼質量勝過數量

臨床心理學家認為,就女孩之間的友誼而言,“質量勝過數量”。最快樂的女孩,不是擁有最多朋友的人,而是擁有強大的、支持性友誼的人,哪怕只有一個很棒的朋友。

而當女孩們湧向社交媒體,她們用於維護網絡社交關系的時間大幅飆升,親密友誼和深度關系的數量卻在下降。

這也是社交媒體的巨大諷刺:你越沉迷其中,你就越感到孤獨和沮喪。

可以看出,社交媒體對女孩的吸引力更大,傷害性也更大。

圖源Pexels

當然,這並不意味著,男孩就可以“獨善其身”。

有大量證據表明,男孩也在遭受痛苦。自2010年以來,青春期男孩的抑郁、焦慮、自殺率,同樣在上升。

且男孩的心理健康狀況下降,主要和現實世界的脫節有關。

喬納森指出,社交媒體出現之前,男孩就出現缺少目標、感到無助和迷茫的趨勢。加速到來的數字媒體、網絡游戲,則為他們提供了更多方式來脫離現實世界。

做網絡時代的“園丁”

《園丁與木匠》這本書裡寫道,撫養孩子最好的辦法,是把自己想象成一個與園丁,為植物創造一個受保護和有營養的環境,鏟掉雜草,給它們澆水,然後後退一步,讓植物自己生長,會有意想不到的驚喜。

喬納森表示,父母在虛擬世界中對孩子保護不足,就好像是沒有為成長的後花園“除草”。

想要枝繁葉茂,家長需要在孩子成長的不同階段,做好“除草”的工作。

01

幼兒階段:(0-5歲)

智能手機、平板電腦、電視等,都不適合年幼的孩子。與其他物品和玩具相比,這些設備傳遞強烈而引人入勝的感官刺激,鼓勵被動的吸收信息,還可能會延遲學習。

在屏幕接觸方面,來自美國兒童與青少年精神病學會有如下建議:

在孩子1歲半之前,限制屏幕使用,僅限於與家人進行視頻聊天;

在1歲半至2歲之間,屏幕時間應限制在有看護人陪伴的情況下,觀看教育節目;

對於2-5歲的兒童,非教育性屏幕時間限制在每個工作日約1個小時,周末3個小時內;

此外,還要鼓勵健康的屏幕使用習慣。

比如,在家庭用餐和外出時,應關閉屏幕;避免使用屏幕作為情緒安撫者或電子保姆;在睡覺前30-60分鍾,關閉屏幕並將它們移出臥室。

02

小學和初中階段:(6-13歲)

這一階段,孩子的很多學習活動都離不開手機和平板電腦,但是要限制孩子將其用於娛樂活動的時間。

比如,每天的屏幕娛樂活動時間不超過兩個小時;使用設備監控程序,避免孩子訪問不適合年齡的網站和APP。

還可以增強家庭成員之間的互動儀式感。

比如,共進晚餐時應該關掉手機;定期舉行家庭電影之夜;盡量不在就寢時間使用手機;若有條件,每周設定一天“無手機日”,在這一整天裡不使用屏幕設備。

此外,建議推遲孩子開通個人社交媒體賬戶的時間,比如推遲到16歲,讓孩子好好度過脆弱的青春期早期階段。

圖源Pexels

03

高中階段:(13-18歲)

與13歲前的孩子相比,這一階段的青少年,擁有更多的自主權和自決權,也意味著要承擔更多的責任。

不過,父母依然需要設定一些規則:

比如規定什麼時間可以使用手機、什麼時間則嚴令禁止;

觀察孩子在社交媒體使用上是否有上癮的跡象;

引導孩子甄別網絡信息,掌握媒體使用技巧等。

家長可以多與孩子們談論,在網絡上發布公開內容或分享個人信息的風險,幫助孩子提高警惕。

如果出現以下這些跡象,父母就需要與孩子好好進行交談了,甚至求助於專業人士的介入。

比如,開始幹擾到日常生活和課外活動、需要經常性地翻看社交媒體、為了上網而撒謊或欺騙父母、熬夜玩手機影響睡眠時間等。

當然,對“焦慮一代”的拯救,也需要來自政策層面的幹預。

去年3月,美國猶他州州長簽署了一份法案,要求社交媒體公司對猶他州居民申請開設、使用社交媒體賬戶的用戶年齡進行核實;其中,18歲以下的用戶,需要獲得父母同意,才有權開設或使用社交媒體賬號。

此外,該法案還要求社交媒體公司創建一個默認的宵禁模式,阻止孩子在網上10:30至早上6:30之間訪問App....

在芬蘭,同樣存在課堂是否禁用手機的問題。如今,芬蘭政府也在考慮用立法的形式,限制在課堂上使用手機。

技術快速變革的時代,更需要各方力量共同扮演好“園丁”角色,為孩子創造更好的學習和成長空間,而不是任由年輕的生命困在手機裡。

您的點贊是對我們的鼓勵

您的點贊是對我們的鼓勵

好新聞沒人評論怎麼行,我來說幾句

好新聞沒人評論怎麼行,我來說幾句

6歲女兒的這句求助,給紐約大學社會心理學家喬納森·海特(Jonathan Haidt),帶來很大的心理沖擊。

作為一名社會心理學教授、以及兩個孩子的父親,幾年前,喬納森曾在暢銷書《嬌慣的心靈》中提醒,過度保護和過度教育,正在讓孩子成為“脆弱的一代”。

如今,他發現,今天的孩子已經遠非“脆弱”那麼簡單。對手機、平板電腦等電子設備的依賴,正在引發嚴重的心理健康問題,導致孩子們成了“焦慮的一代”。

《焦慮的一代》喬納森·海特著

尤其在95後青少年群體中,抑郁症和焦慮症患者不斷上升,這一情況發生在所有教育水平、社會階層和種族的全球青少年身上,尤其是正在經歷青春期的女孩。人類的童年正在發生歷史性的改變。

他們將大部分時間、精力投入在管理自己的社交賬號;

每天花很多時間瀏覽朋友、熟人、偶像的帖子;

觀看越來越多的用戶生成的視頻,它們由自動播放和算法提供;

花在與朋友和家人玩耍、交談、接觸、甚至眼神交流的時間大大減少…….

社交媒體在以無法想象的方式,重塑童年,使他們成為“焦慮的一代”。

“焦慮的一代”

手機和社交媒體,改變了青少年的社交生活,也重塑了很多孩子的童年。

2015年Common Sense的一份報告顯示,青少年平均每天在屏幕上花費近7個小時(不包括學術和家庭作業),其中包括玩電子游戲、社交媒體或色情網站上觀看視頻。

即使當這些青少年,看上去是坐在教室裡、吃一段飯,或者與他人交談,他們相當一部分注意力都在擔心社交媒體上發生的事情。

與此同時,Z世代的童年和青春期階段,恰恰和智能手機和社交媒體的誕生,相當吻合。

從2010年,智能手機開始帶有前置攝像頭,方便用戶拍攝自己的照片和視頻;

2012年,基於智能手機和自拍的社交媒體生態開始出現;

接下來,越來越強大的“濾鏡”和編輯軟件,使社交媒體生態變得更加誘人。

當女孩的社交生活轉向社交媒體平台時,男孩則更深入地沉浸在虛擬世界,特別是在線多人視頻游戲、色情網站等。

全球范圍內,青少年的心理健康程度也在不斷下降。

喬納森通過挖掘更多的青少年心理健康數據,還發現了一個重要線索:焦慮患病率、以及抑郁症(感到悲傷、空虛、絕望)的激增,主要集中在Z世代。

圖源Pixaby

在以手機為基礎的童年,孩子們的自我意識、身份定位、情感和人際關系,都在發生變化。

喬納森表示,Z世代的心理健康結果,要比千禧一代差得多。無孔不入的社交媒體和短視頻,正在給他們帶來四大危害。

01

危害一:社交剝奪

人類大腦的進化,使青少年特別容易感受到來自群體的威脅,比如被排斥或者被羞辱。比起身體的死亡,他們更擔心的是“社會性死亡”。

因此,青春期的孩子其實更容易感受到社交壓力,缺乏安全感。

可社交媒體,反而削弱了孩子與社會、他人的聯結。調查顯示,青少年大量使用智能手機後,與朋友在一起的時間急劇下降,面對面交談、同伴玩耍的機會更少。

相比過去,今天孩子的空閒時間,更可能是獨自坐在臥室裡,無休止地消費其他人的內容,玩數小時的網絡游戲,或者發布自己的內容,等待其他人點贊或評論;到2014年,近三分之一的青少年女孩每周在社交媒體網站上花費超過 20 個小時....

圖源Pexels

這些活動很難建立真正的友誼和社交關系。

正如有學生在給喬納森的信中寫道,“Z世代是一個非常孤獨的群體,我們的人際關系在很大程度上是由社交媒體控制的。

校園裡幾乎沒有社區感。講座現場,學生們坐在一起,完全沉默,專注於他們的手機,不敢說話,也不敢被同齡人聽到。這導致了進一步的孤立、自我認同和自信的削弱。”

今天孩子的社交能力、甚至社交自信,正在被剝奪。

02

危害二:上癮

對社交媒體或視頻游戲的行為成癮,與大腦回路裡釋放出的神經遞質——多巴胺,密切相關。

多巴胺的釋放是令人愉快的,但它也會增強“不滿足感”,誘發個體想要追求多巴胺的更進一步釋放。

這種成癮機制,就是社交媒體APP開發人員,用來“鉤住”青少年,使他們成為產品重度用戶的鉤子。

且未成年人前額葉皮層——涉及發展自我控制、延遲滿足和抵抗誘惑等能力——直到25歲左右才能成熟,而青少年正處於發育的脆弱階段,更加難以抵抗這一誘惑。

因此,很多重度使用社交媒體、短視頻或網絡游戲的孩子,被迫與之分離時,會出現悲傷、焦慮和易怒等網絡成癮的戒斷症狀。

圖源Pexels

03

危害三:注意力分散

因為前額葉層還不成熟,青少年應對刺激的能力有限。來自社交媒體無止境的幹擾,很容易損害青少年的專注和思考能力,導致持續的注意力分散。

社交媒體背後的算法,還會改變大腦尋找信息的方式,使得孩子們渴望持續不斷的刺激,進而陷入困惑、眩暈、心不在焉的狀態。

且在孩子小學和中學時期,大腦需要培養的主要技能,就是制定計劃並執行計劃的能力,它對應著自我控制、專注和抵抗誘惑的能力。

使用手機,會幹擾這一能力的發展。

04

危害四:睡眠不足

社交媒體使用量與睡眠質量之間,也存在顯著相關性。在智能手機和社交媒體誕生後,青少年的自然睡眠模式,發生了變化,普遍開始出現晚睡。

睡眠對學生的良好表現,至關重要。睡眠不足的青少年,難以集中注意力、或記憶,也更容易發怒和焦慮,學習成績、人際關系都容易出現問題。

根據《青少年大腦認知發展研究》結果顯示,當青少年睡眠被剝奪或受到幹擾時,還有可能變得抑郁,且對女孩的影響更大。

如果睡眠不足持續較長時間,其生理系統也會受影響,導致體重增加、免疫抑制和其他健康問題。

圖源Pexels

喬納森直言,從2010年至2015年間,“以手機為基礎的童年”宣告誕生,它標志著“以玩耍為基礎的童年”的終結。

如果說,20世紀90年代末出生的孩子,是歷史上第一代在虛擬世界中經歷青春期的孩子;那麼2000年後出生的Z世代,則是在智能手機裡長大的一代,他們就像在火星上長大一樣。

“這簡直是人類對孩子進行的最大的一次不受控制的實驗。”

社交媒體對女孩的危害

比男孩更大

“以手機為基礎的童年”,取代“以游戲為基礎的童年”,已經成為青少年精神疾病在全球蔓延的主要原因。

不僅如此,喬納森發現,社交媒體對女孩的影響,要比男孩更大;且大量使用社交媒體,與女孩患精神疾病之間存在明顯的聯系。

一項英國研究,追蹤了大約19000名在千禧年左右出生的兒童,隨著他們從青春期走向成熟。從下圖可以看出,社交媒體重度用戶,比輕度用戶更容易產生抑郁,女孩尤其如此。

英國青少年抑郁率與每周社交媒體使用時長的關系

數據來源:millennium Cohort Study

圖源《焦慮的一代》

但這是為什麼呢?

喬納森表示,雖然男孩和女孩都開始花更多的時間上網,但是男孩更喜歡看視頻、玩在線多人游戲;而女孩則成為社交平台的重度用戶。

且相比男孩,女孩的社交媒體使用習慣和心理需求上也不太一樣。

1.女孩更容易受到視覺社交比較和完美主義的影響

幾乎所有青少年都會關心自己的外表,並努力弄清楚自己在群體中的定位。但是,與男孩相比,女孩在社交媒體上,更容易受到關於外貌、身材的審視和評判。

社交媒體上,女孩們發布精心編輯的完美生活片段、帶有濾鏡和美顏的照片,也讓其他女孩陷入巨大的容貌壓力和身材焦慮。

越是有完美主義傾向的女孩,越是容易受到社交媒體的傷害。

一位13歲的女孩,這樣描述自己在社交媒體上看到其他女孩的感受。

”

當我在TikTok上發現了一個女孩,她真的是完美無缺,我非常嫉妒她,我無法停止與她進行比較。然而不管我嘗試什麼,我仍然感到自己丑陋。

研究人員提醒,社交媒體還會激發一些無意識的焦慮。哪怕對那些一閃而過的圖片,大腦也會不受控制地進行比較、進而自我貶低。

2.女孩的攻擊性更具有關系性

當青少年的社交生活轉移到網上,男孩面對面的欺凌行為有所減少,而女孩的網絡欺凌行為則出現激增。

這是因為,相比男孩,女孩的攻擊性,往往表現在社會交往和關系當中。

比如,一個女孩對另一個女孩的打擊,經常是散布流言蜚語,在群體中孤立對方,並降低她作為朋友的價值。

這樣的“間接攻擊”,很容易讓女孩感受不到自己的價值,焦慮感急劇上升,嚴重時可能會導致抑郁,甚至考慮自殺。

青春期已經是一個充滿焦慮的過渡期,而社交媒體,則加劇了青春期的不安全感。

圖源Pexels

3.女孩更容易分享和溝通情緒

從2010年開始,青少年女孩的焦慮和抑郁患病率,在全球范圍內飆升。

心理學家發現,不僅快樂的情緒具有傳染性,抑郁也會在網絡中傳播,且它的傳染性更強。

而女孩更善於通過社交媒體暴露自己的情緒,這也導致,抑郁的情緒更容易在女孩中傳播。

研究表明,當一個女孩變得抑郁時,她的親密朋友患抑郁症的可能性會增加142%;當一個男孩變得抑郁時,對他的朋友則沒有可衡量的影響。

女孩需要的友誼質量,勝過數量

4.女孩需要的友誼質量勝過數量

臨床心理學家認為,就女孩之間的友誼而言,“質量勝過數量”。最快樂的女孩,不是擁有最多朋友的人,而是擁有強大的、支持性友誼的人,哪怕只有一個很棒的朋友。

而當女孩們湧向社交媒體,她們用於維護網絡社交關系的時間大幅飆升,親密友誼和深度關系的數量卻在下降。

這也是社交媒體的巨大諷刺:你越沉迷其中,你就越感到孤獨和沮喪。

可以看出,社交媒體對女孩的吸引力更大,傷害性也更大。

圖源Pexels

當然,這並不意味著,男孩就可以“獨善其身”。

有大量證據表明,男孩也在遭受痛苦。自2010年以來,青春期男孩的抑郁、焦慮、自殺率,同樣在上升。

且男孩的心理健康狀況下降,主要和現實世界的脫節有關。

喬納森指出,社交媒體出現之前,男孩就出現缺少目標、感到無助和迷茫的趨勢。加速到來的數字媒體、網絡游戲,則為他們提供了更多方式來脫離現實世界。

做網絡時代的“園丁”

《園丁與木匠》這本書裡寫道,撫養孩子最好的辦法,是把自己想象成一個與園丁,為植物創造一個受保護和有營養的環境,鏟掉雜草,給它們澆水,然後後退一步,讓植物自己生長,會有意想不到的驚喜。

喬納森表示,父母在虛擬世界中對孩子保護不足,就好像是沒有為成長的後花園“除草”。

想要枝繁葉茂,家長需要在孩子成長的不同階段,做好“除草”的工作。

01

幼兒階段:(0-5歲)

智能手機、平板電腦、電視等,都不適合年幼的孩子。與其他物品和玩具相比,這些設備傳遞強烈而引人入勝的感官刺激,鼓勵被動的吸收信息,還可能會延遲學習。

在屏幕接觸方面,來自美國兒童與青少年精神病學會有如下建議:

在孩子1歲半之前,限制屏幕使用,僅限於與家人進行視頻聊天;

在1歲半至2歲之間,屏幕時間應限制在有看護人陪伴的情況下,觀看教育節目;

對於2-5歲的兒童,非教育性屏幕時間限制在每個工作日約1個小時,周末3個小時內;

此外,還要鼓勵健康的屏幕使用習慣。

比如,在家庭用餐和外出時,應關閉屏幕;避免使用屏幕作為情緒安撫者或電子保姆;在睡覺前30-60分鍾,關閉屏幕並將它們移出臥室。

02

小學和初中階段:(6-13歲)

這一階段,孩子的很多學習活動都離不開手機和平板電腦,但是要限制孩子將其用於娛樂活動的時間。

比如,每天的屏幕娛樂活動時間不超過兩個小時;使用設備監控程序,避免孩子訪問不適合年齡的網站和APP。

還可以增強家庭成員之間的互動儀式感。

比如,共進晚餐時應該關掉手機;定期舉行家庭電影之夜;盡量不在就寢時間使用手機;若有條件,每周設定一天“無手機日”,在這一整天裡不使用屏幕設備。

此外,建議推遲孩子開通個人社交媒體賬戶的時間,比如推遲到16歲,讓孩子好好度過脆弱的青春期早期階段。

圖源Pexels

03

高中階段:(13-18歲)

與13歲前的孩子相比,這一階段的青少年,擁有更多的自主權和自決權,也意味著要承擔更多的責任。

不過,父母依然需要設定一些規則:

比如規定什麼時間可以使用手機、什麼時間則嚴令禁止;

觀察孩子在社交媒體使用上是否有上癮的跡象;

引導孩子甄別網絡信息,掌握媒體使用技巧等。

家長可以多與孩子們談論,在網絡上發布公開內容或分享個人信息的風險,幫助孩子提高警惕。

如果出現以下這些跡象,父母就需要與孩子好好進行交談了,甚至求助於專業人士的介入。

比如,開始幹擾到日常生活和課外活動、需要經常性地翻看社交媒體、為了上網而撒謊或欺騙父母、熬夜玩手機影響睡眠時間等。

當然,對“焦慮一代”的拯救,也需要來自政策層面的幹預。

去年3月,美國猶他州州長簽署了一份法案,要求社交媒體公司對猶他州居民申請開設、使用社交媒體賬戶的用戶年齡進行核實;其中,18歲以下的用戶,需要獲得父母同意,才有權開設或使用社交媒體賬號。

此外,該法案還要求社交媒體公司創建一個默認的宵禁模式,阻止孩子在網上10:30至早上6:30之間訪問App....

在芬蘭,同樣存在課堂是否禁用手機的問題。如今,芬蘭政府也在考慮用立法的形式,限制在課堂上使用手機。

技術快速變革的時代,更需要各方力量共同扮演好“園丁”角色,為孩子創造更好的學習和成長空間,而不是任由年輕的生命困在手機裡。

| 分享: |

| 注: |