2020年世界被迫按下了暫停鍵,胡柳畫著在狂風中搖擺不定的柳樹,想知道它們是否捕捉到了來自人類目光不及之處的訊息,我們到底該何去何從?

“與陶淵明的這次相遇讓我明白了,只有背過身去,才能真正地擁抱世界,只有先與人疏離,才能最終和他們在一起。”

藝術家張恩利在展覽現場

一個轉身,牆上是張恩利的四件大幅作品。

剛剛在上海當代藝術博物館結束了個展的張恩利,借此機會彌補了一個“遺憾”,未被展出的《老樹》系列終於來到觀眾面前。

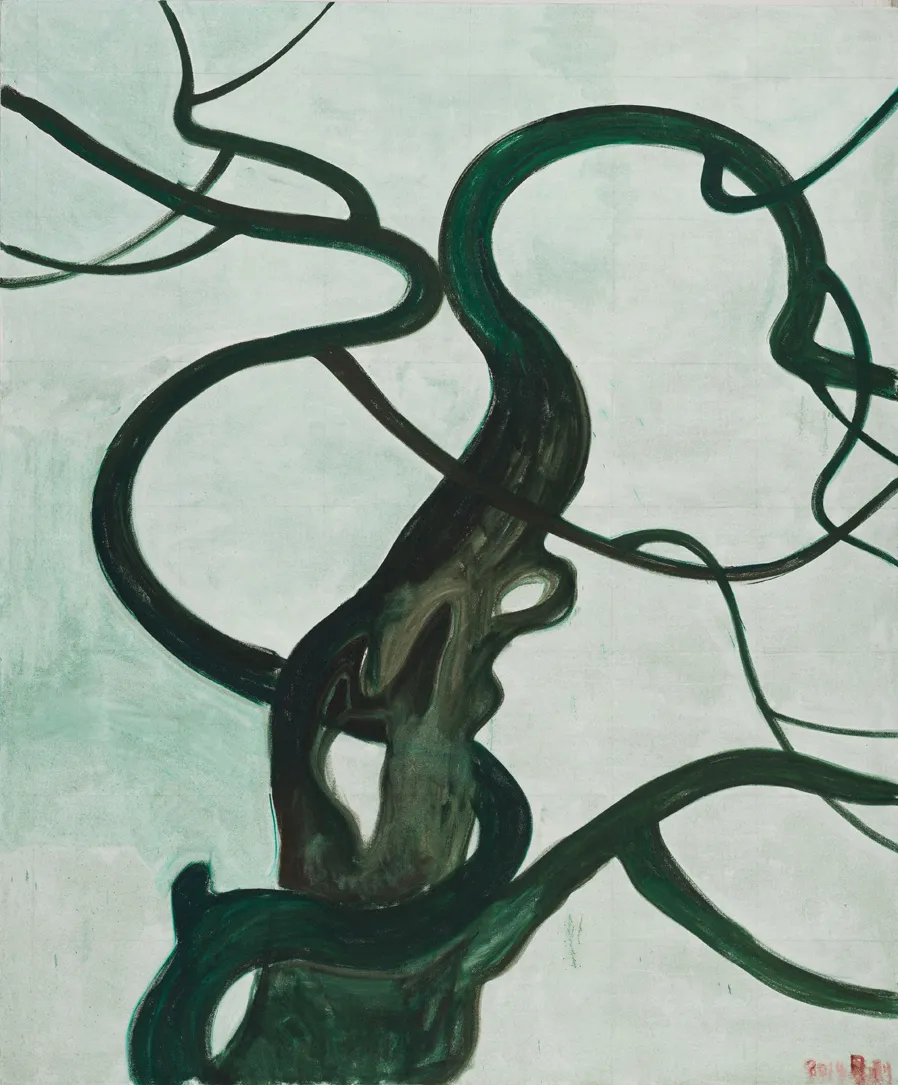

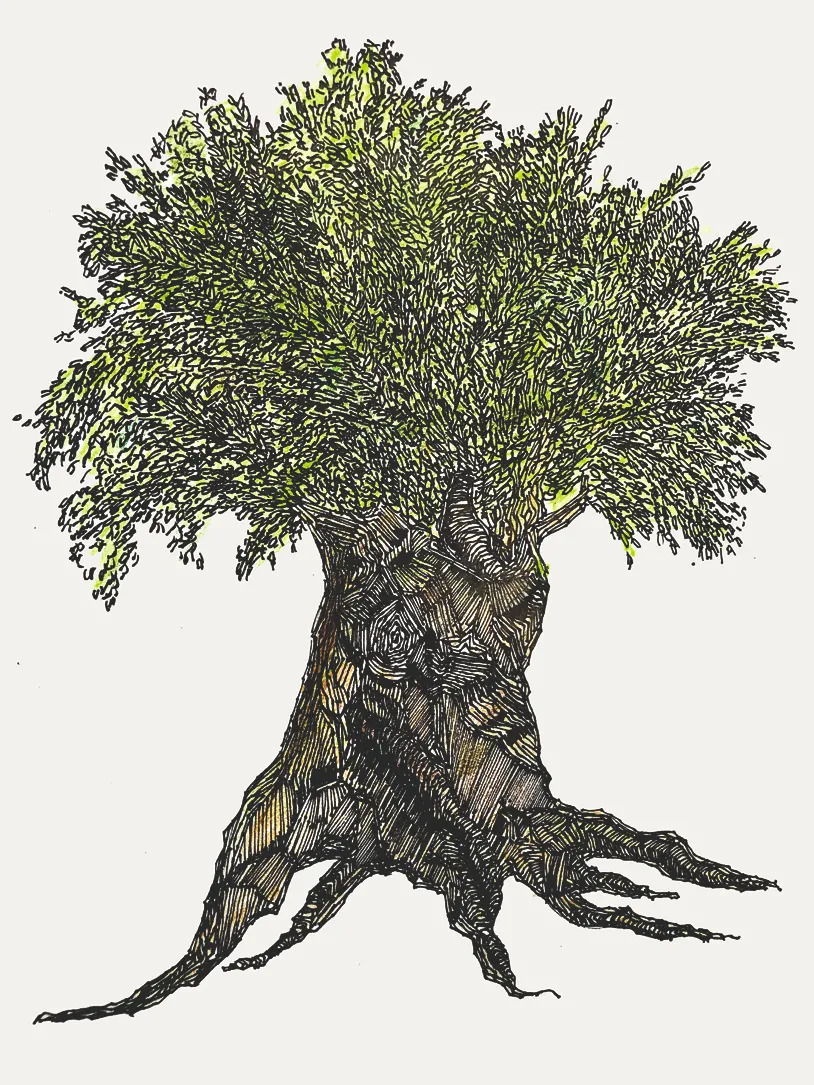

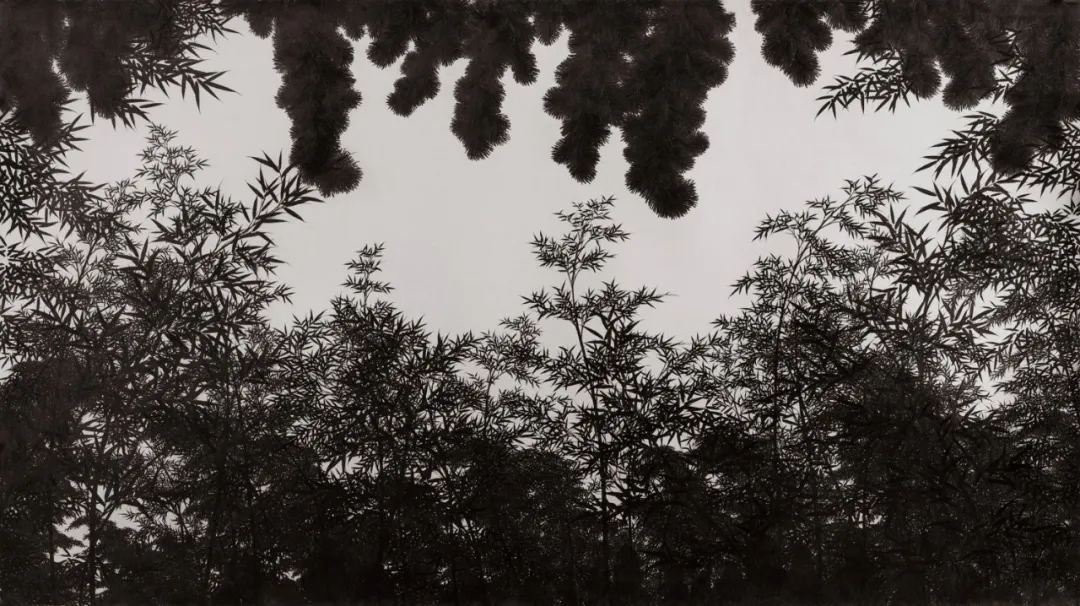

《老樹(五)》,2014

從20年前起,張恩利就開始畫樹了,在他眼裡,樹代表了中國人的格調和骨氣。“樹是一面鏡子,幾乎就是一個人的肖像。”

特別是他畫中的老樹,曲度和韌性就像人的肉身一樣,甚至它的某種沉重與下垂,都像每個人終將要面對的狀態。

展覽從巴黎來到上海以後,名字從《我們,樹》變成了《樹,樹》。“這是更接近中文的表達,每次的重復都是在遞增,是一種團結,是一種連接,”策展人費大為和館長龔彥在篩選藝術家的過程中,也頗費了一番心思。

策展人費大為與卡地亞基金會遠程溝通

“不管是(選擇)中國藝術家也好,西方藝術家也好,有一個的限度,(那就是)必須我們自己能被打動的。”

費大為說,“當代藝術家往往被成功學模式所籠罩,許多急功近利的人會去抄近道,追求快速而表面的成功。而這些參展的中國藝術家,都與功利離得很遠,他們可以把自己關起門來去面對一個更加宏大的世界。”

一生畫樹

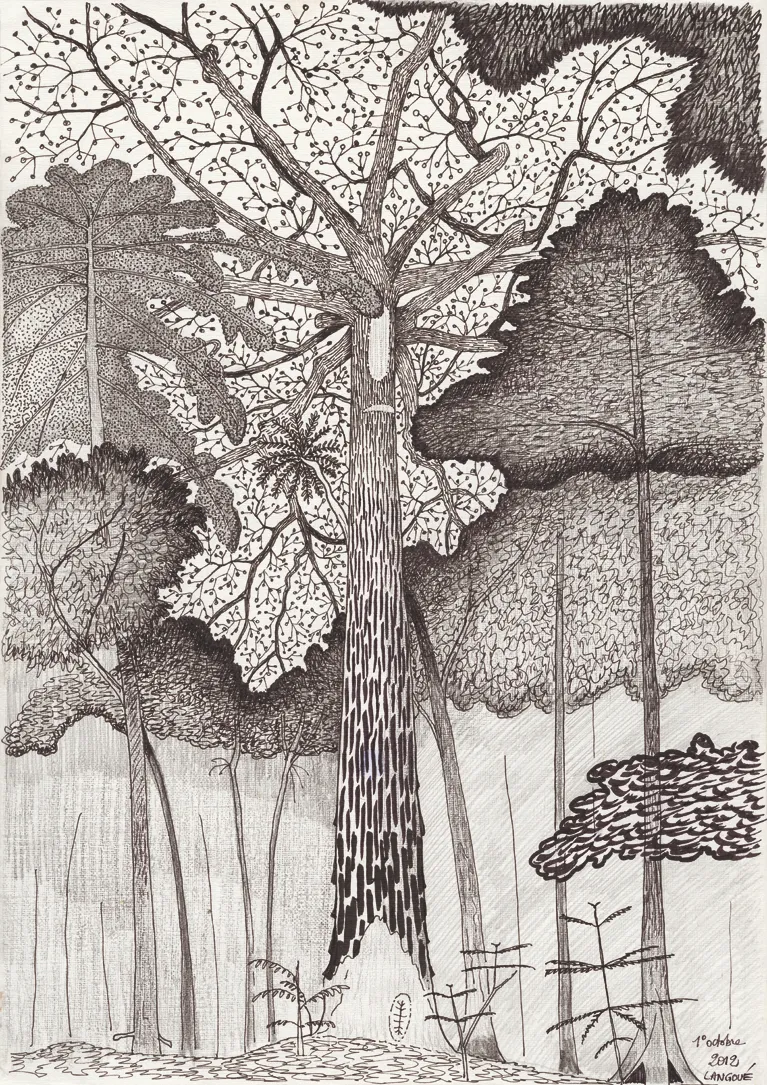

熱帶森林專家弗朗西斯・阿雷(Francis Hallé)是原始森林的堅定捍衛者,60年來,他一直與熱帶雨林為伴。

四歲那年,法國被德軍占領,阿雷一家被迫舉家離開巴黎,九口人前往距巴黎40公裡的一片森林中棲身落腳。盡管戰亂紛擾,他們在這一小片淨土上豐衣足食,還有余力幫助四鄰。那時只需一片森林和一小塊菜地,就可以滿足他們的所有需求。

阿雷對一棵栗子樹印象尤為深刻,它不是特別粗壯,他經常爬上爬下。登頂栗子樹後,他可以輕松再爬上一棵40多米高的科西嘉大松樹。對他而言,樹木好似舒適宜人的公路,為他創造了俯瞰世界全景的方式。

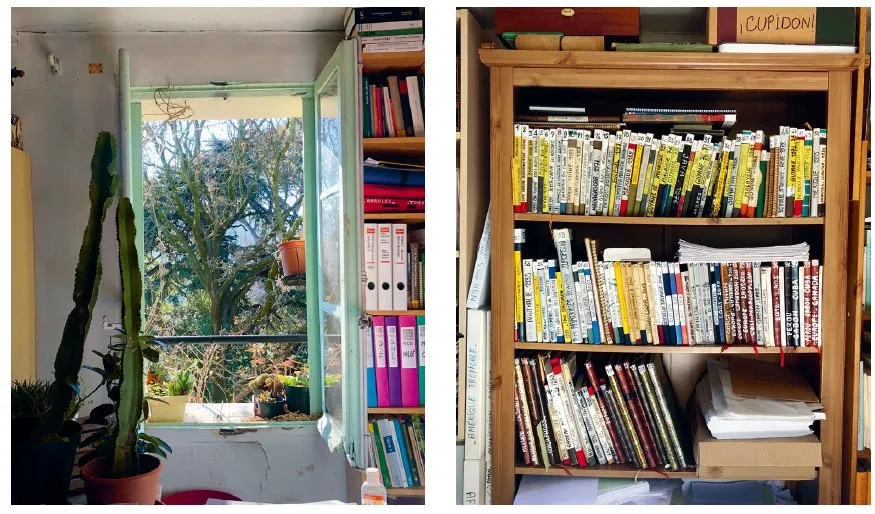

弗朗西斯・阿雷的工作室

於是,他後來在植物領域的研究與童年記憶密切相關。四處游歷的這60年,他為各種樹木畫下他們的結構,隨後還發表了《24種樹木結構模型的類型圖》,並以發現它們的植物學家的名字命名。

弗朗西斯·阿雷

《毒籽山欖 》,2012

弗朗西斯·阿雷

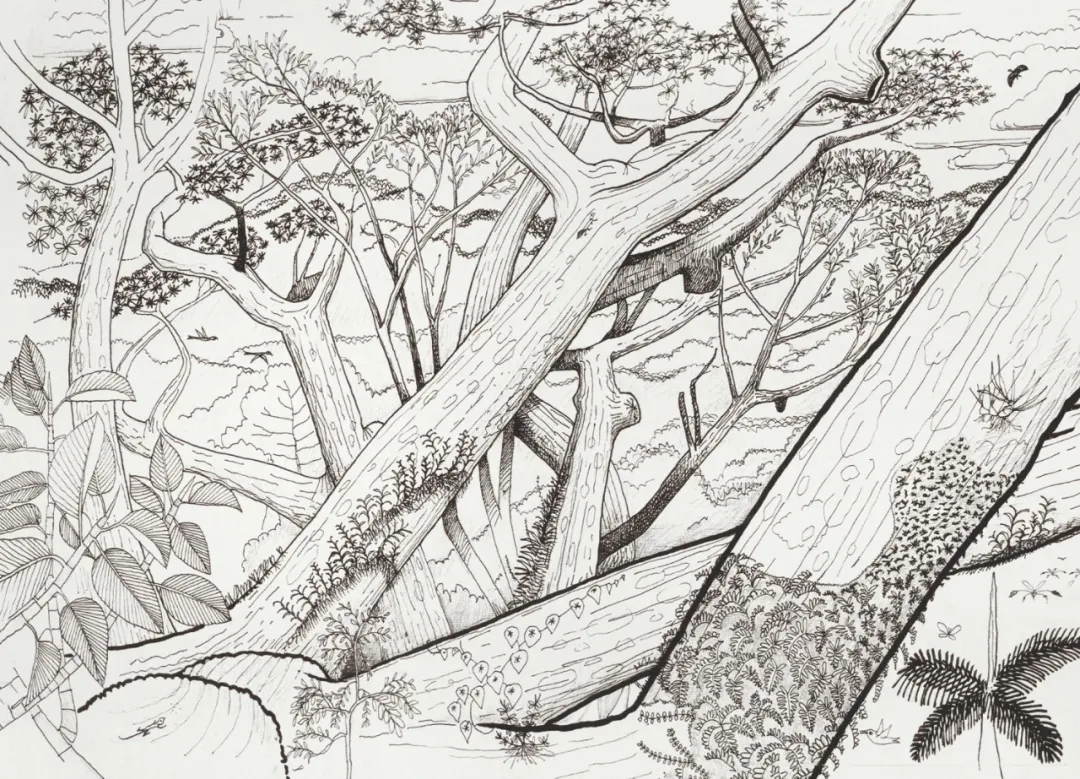

《吉貝木棉樹冠》,2012

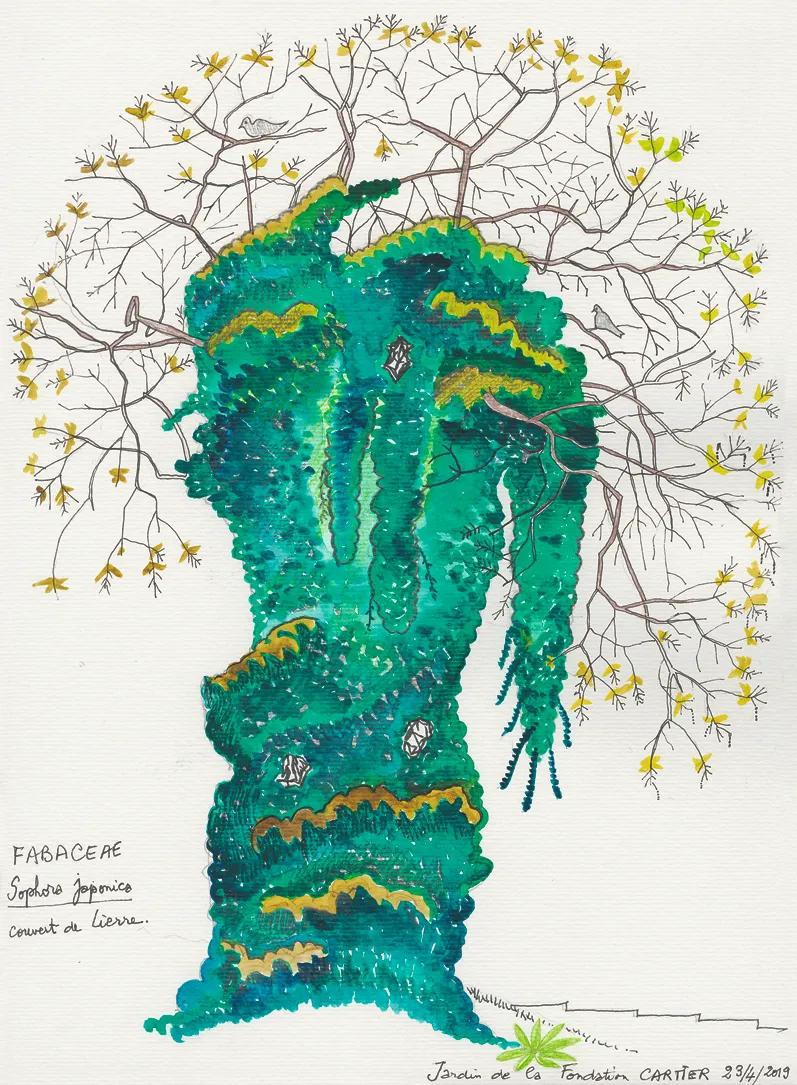

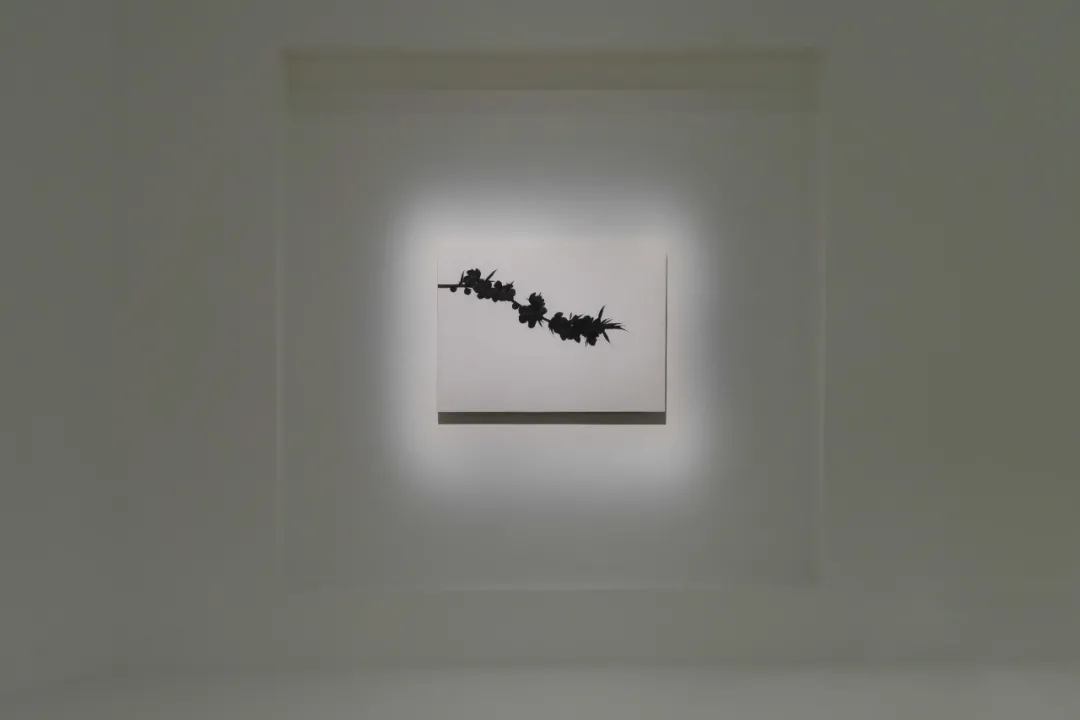

《日本槐》,2019

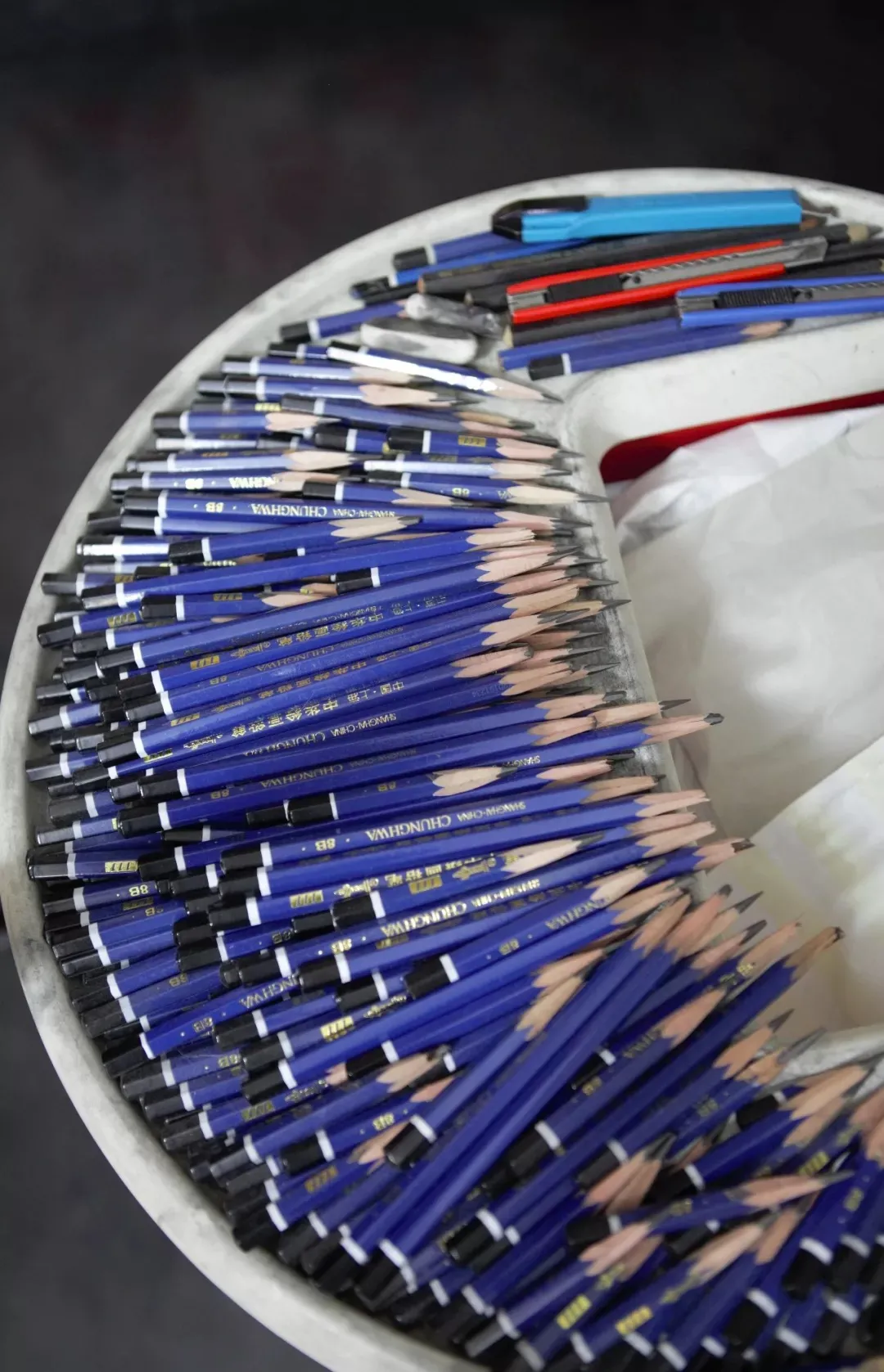

這次展出的多幅鉛筆、水彩畫,還有筆記本,是他多年游走觀察的結晶,並打破了科學與藝術作品的界限。

他在森林裡總是從一棵理想的樹入手。這棵樹既不過於年幼,也不過於年邁,它需要盡可能地完整展露它的結構。“你很快意識到,一棵樹的樹形,即使是幼樹,也從來不是隨機的。每一種樹都有著自己的‘結構模型’”

一聊起樹,阿雷就滔滔不絕,“熱帶雨林正在急劇消失,我們認為它們會在我們鑒別出所有的物種前消失。讓我驚訝的是並沒有越來越多的人對植物感興趣,在我看來,這太可怕了。”

法國藝術家法布裡斯·伊貝爾(Fabrice Hyber)的畫,在展覽現場特別搶眼,顏色鮮艷,寫滿了他的筆記,像是樹的生長示意圖或使用說明書。

自90年代起,他在家鄉旺達河谷播種了將近50萬棵樹木,40年前這是一片荒地,伊貝爾以一己之力讓這裡長成了一整片森林。

旺代是一個樹木繁茂的鄉村。四五月時,整個自然世界都熱絡起來,植物瘋狂生長,“就好像它們不是在空氣中成長,而是置身於由微生物構成的雲朵間:嗅聞著養料的味道,咀嚼著空氣!”

打伊貝爾記事以來,他總是觀察植物如何生長、水如何流動等等。很小時,他就喜歡收集並播種樹種。直至今天,依舊如此。在那個年代,土地貧瘠,人們砍伐樹和灌木來為田地騰出空間,所以很多人都對他說,你這樣是種不出樹的。

《傳記景觀》,2013

有一天,他的家人砍了一棵他種的樹。他非常生氣,決定改換思路。自此,他便開始尋求新的農耕技術,發展與土地共處的不同方式。

他畫中的樹有著各異的性格,每一個細節都是樹生長的一個故事。在老家種起了森林後,他也一直在嘗試在全球尋找相似的群落,希望在那裡復刻造林計劃。目前已經有了幾處選址,其中包括智利南部和毗鄰朝鮮的中國北部地區。

卡地亞基金會與樹

因為疫情,《樹,樹》的策展團隊與卡地亞當代藝術基金會只能保持著遠程溝通,數月的策展,他們需要時刻提醒著自己,展覽的主旨到底是什麼?

喬哈那·卡勒

《秘魯巴豆樹》,《輪廓》系列,2014

藝術家喬哈那·卡勒(Johanna Calle)用打字機在舊公證簿上抄寫哥倫比亞《土地法》,她創作的優美而精致的大型紙樹剪影,揭示了哥倫比亞農民的弱勢地位,以及哥倫比亞社會對這些困苦的少數群體表現出的集體冷漠。

卡西歐·瓦斯康切洛斯

《穿越巴西如畫風景之旅》系列之三十七,2015

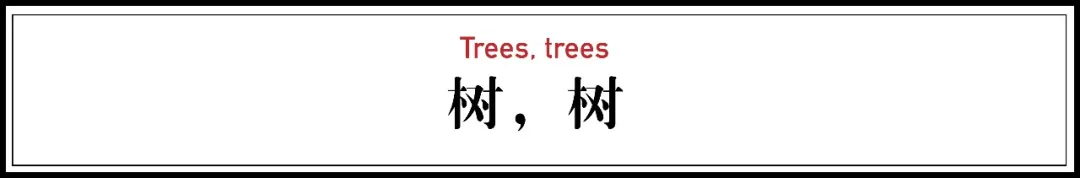

土著藝術家的作品

來自亞馬遜北部亞諾瑪米部落的三位土著藝術家卡勒彼·薩諾馬(Kalepi Sanöma)、約瑟卡(Joseca)和厄瓦那·亞伊哈(Ehuana Yaira)通過繪畫描繪著他們豐富的傳統和森林生活之美,美得如此原始而神秘。

“有些藝術家他像樹一樣可能也會消失,不同的生命狀態之間的對話,有一種莫名的精神性的東西會引領出來。”館長龔彥說。

卡地亞當代藝術基金會與樹的淵源遠早於這個展覽,基金會所在的地方曾經是十八至十九世紀的著名法國作家、政治家夏多布裡昂居住過的公園。

自1984年創立以來,基金會就有別於多數藝術機構。它不僅注重跨領域之間的合作,注重非主流藝術家的發現和培養,也非常關注全球化和氣候暖化的問題。

無論是2003年的“亞諾瑪米,森林的精神”到2008年“故土,此處即彼處”,又或是2016年舉辦的“動物大樂團”,皆在探討跋扈的人類如何試圖將自己置於文化和物種金字塔的頂端,忽視同在一方土地上的其他存在。

路易斯·澤爾比尼

《超越天堂的幸福》,2019

全球已知最古老的化石森林已有3億8500萬年的歷史。相比之下,我們作為已有30萬余年歷史的智人,與真正意義上主宰地球時間和空間的樹木相比可謂是微不足道。

“樹不用眼睛既能視物,不用耳朵既能聽音,最特別的是,它不用大腦既能推理、交流和解決問題”,就像植物神經學家斯特凡諾·曼庫索所說,植物不動不移,也不會說話,卻並不是剝離靈魂的軀幹。

這一次,“讓樹的聲音在眾生靈的唱詩中再次作為主音響起。”

參考資料:《樹,樹》展覽畫冊

論壇通告:

論壇通告:

個人空間:

個人空間:

論壇轉跳:

論壇轉跳:

贊

贊  花籃

花籃  投訴

投訴 踩

踩  分享

分享