[深夜八卦] 《哪吒》背后的明星收入与资本观念

要想更多的人进电影院,就需要更多更好的电影、更多的大制作,这需要运作良好的金融机制支撑,而这又必然带来明星的高收入。

文丨FT中文网专栏作家 刘远举

《哪吒之魔童闹海》持续火爆,累计票房已超越《狮子王》,成为首部进入全球票房榜前十的亚洲电影。这部电影的成功首先源于它的品质,如果从另一个角度,它也源于中国的超大市场规模。

一、

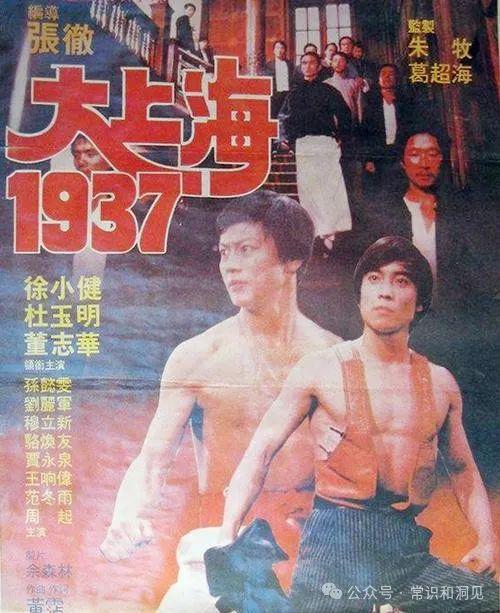

1986年,邵氏电影公司的重要支柱,导演张彻来到大陆后,推出了电影《大上海1937》。这部影片改编自抗日战争中杜月笙的学生林怀部,设计消灭汉奸张啸林的真实事件。这部电影以动作戏着称,被称为“暴力美学的巨作”,对于当时的大陆观众而言,这很新鲜。当时,观影人数达到4.1亿,发行收益达到3010万。如果按现在的50元票价计算,那就是200亿左右的票房。不过,对香港观众而言,或许是见多了,这部电影表现平平,在香港票房仅超过200万元。

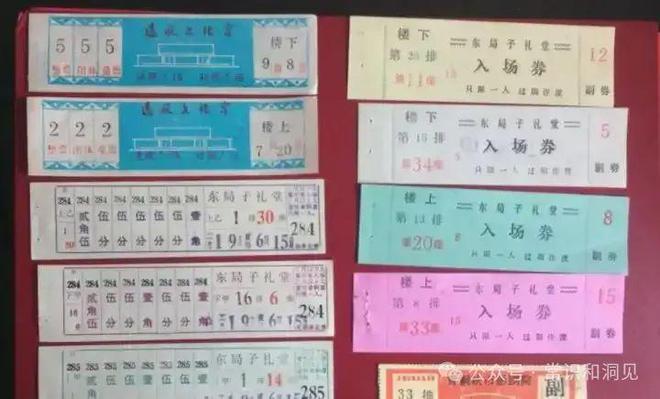

1982年,李连杰主演的电影《少林寺》在大陆横空出世,各地电影院座无虚席,观众排队买票,很多人反复观看,三刷五刷,甚至十刷。根据中国电影发行公司档案中最后一次统计记录,上映2年8个月的数据统计为:累计人次破5亿,票房为1.02亿元。如果按人头计算,换到现在,人均50元,就是250亿票房。

少林寺的票价,折算下来,人均2毛钱。80年代,普通工人的月薪大约在二十多元,2毛钱的电影票价,虽然不能说很便宜,但也不贵。正因为《少林寺》价廉物美,观众才会络绎不绝。

根据国家电影局统计,2025年春节档(1月28日—2月4日)总票房达95.10亿元,观影总人次1.87亿,总场次346.8万场,平均票价50.8元。比票价的绝对数值没有太大意义,价格要与收入相比。

| 分享: |

| 注: | 在此页中阅读全文 |