[保险相关] 大厂人花百万买保险,失业后成负担:像为保险打工

▲ 图 / 《年会不能停》

虽然还在“船上”,但黄若唯已感受到周围的波动:

最近,曾经带她入行的引路人们,当年被她看作“指导人生的智者”,也曾是大厂高管,相继找她帮忙介绍工作。她四处询问,得到回复:“40岁以上的简历,大厂不可能收了。”

两个月前,公司校招,只放出1个基础岗位,居然收到了100多份海内外顶尖名校生的简历——这还是HR筛选一轮后的数字。黄若唯毕业于普通一本,怎么看,这些人都比自己优秀。她挑不出来,最终决定忽略学历,只看“有没有岗位需要的一块具体能力的描述”,招聘这才能正常进行。

在这家大厂工作5年,黄若唯换了5个领导,同期入职的人只剩下自己。处在被抛弃的恐慌中,买保险是大厂人缓解不安最有力的抓手。刚付完保险账单,黄若唯像打了针鸡血,热情充盈身体。想到“保险这个东西,你活得越久,花的钱越值”,她买了普拉提课程、充按摩店会员,出门去做全身spa。两个按摩师,一个按头,一个按脚。

独立保险经纪人君君上过一次培训课。在那节课上,老师把中国社会分成5个等级,头尾分别是高净值人群和下沉人群,中间则是三个层次的中产:年收入10-30万的小中产,30-100万的典型中产,100万以上的富裕中产。这些中产群体,有很大一部分由互联网行业在过去十几年里造就,并恰恰好地根据入行时间早晚,顺序地嵌进不同层级。老师说,友邦和明亚等高端保险在近几年崛起,仰仗的正是以大厂人为代表的中产客户群。

大厂人的不安,甚至改写了保险行业里的规律。小文说,她本来最不喜欢年轻客户,一听到保险两个字,他们表现出的嫌弃,像遭遇了传销和诈骗。但她能理解,年轻本身就等于确定和安全,没有风险意识的才是年轻人。但假如在年轻人前面加上限定词“大厂”,情况就不一样了。“不管我发什么,大厂年轻人都会回复一下,不管买不买,至少想了解一下保险是个什么东西。”

为身心兜底

过去二十年,互联网行业用高饱和的工作、相应的高薪,与传统行业划清界限。各家大厂推出新型办公节奏,“996”“007”“大小周”,重塑了一代人的生物钟。

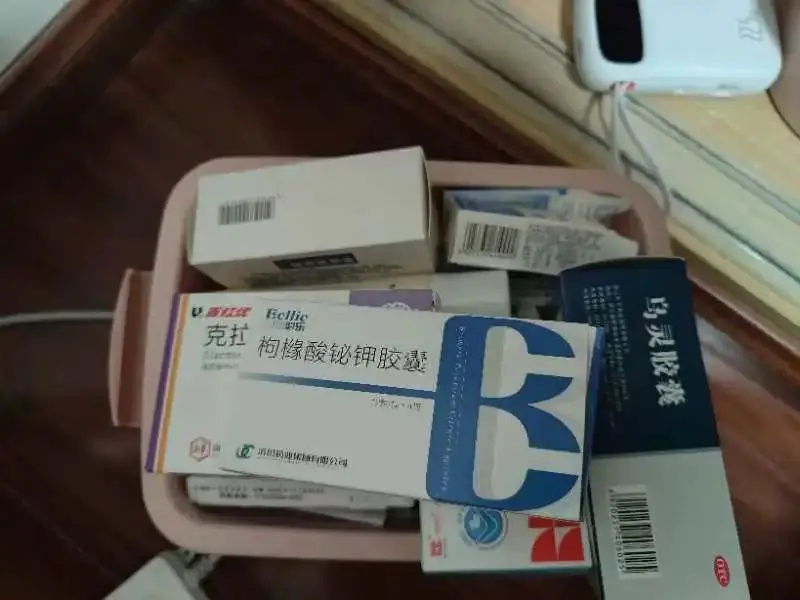

工作时,身体属于大厂;生病了,责任由自己承担。重疾险、百万医疗险,往往是大厂人的入门保险,一旦生了重病,保险可以报销部分支出,防止靠身体赚钱的大厂人看不起病,或是因病破产。

对这种消费型保险来说,买保险的精髓在“买”,而不在“保险”。比如楚蓝根本讲不清楚他那份一年1000多元的重疾险覆盖了什么,又能提供什么,如何兑现。钱花出去的那一刻,扣款声响起,在他的耳朵里自动转化:“嘀,您的安全感到账了。”

| 分享: |

| Note: | _VIEW_NEWS_FULL |