[美容美體] 藝術家筆下30個中式古典美女 活了

關於古代女子的妝容,

《洛神賦》有“雲髻峨峨,修眉聯娟”,

《木蘭辭》有“當窗理雲鬢,對鏡帖花黃”,

這些詩文引發今人的無限遐想,但她們究竟是如何梳妝打扮?我們並不清楚。

先秦、唐、漢妝容復原圖

五代、漢、唐妝容復原圖

真實的楊貴妃是什麼樣的?

北宋的珍珠妝是從何而來?

額黃、紅妝、花鈿、遠山眉又指的什麼?

……

宋代三白妝容復原

武周時期妝容復原

仙蛾妝復原

碎妝復原圖

8月,《中國妝容之美》一書出版,

豆瓣評分高達8.6。

書中展示了自先秦到清代女子的妝容,

其中29組真實復原的妝容圖特別搶眼,

從發型到首飾,從唇色到眉型,

每一處細節,都經過了翔實的考證,

雖風格迥異,卻各有千秋,

讓人有想立刻穿越的沖動。

我們來到北京,

見到了作者之一陳詩宇,

他是《國家寶藏》和《清平樂》的服飾顧問,

從事中國古代服飾復原研究和工藝美術調研十多年。

在他的眼中,復原古人形象的過程就像破案,曲折復雜,卻樂趣無窮。

自述 陳詩宇編輯 余璇 責編 倪楚嬌

陳詩宇為模特畫復古妝容

陳詩宇絕對是個“斜杠青年”。

過去十多年,他是出版社編輯,也是服飾史學者,做過影視劇的服飾顧問,也幹過博物館展覽策劃,一邊研究傳統工藝美術,一邊搞歷史人物的形象復原。在《國家寶藏》節目中,由楊紫飾演的文成公主、由佟麗婭飾演的張懷寂之女丫丫,打破了人們對於唐朝女子的固有印象,觀眾直呼太美了!而這些人物造型的復原者,就是陳詩宇。

《清平樂》劇照,徽柔公主的珍珠妝

宋代女子服裝復原在電視劇《清平樂》裡,他指導設計的後宮嬪妃的“珍珠妝”扮相,也給廣大觀眾留下了深刻的印象。

宋徽宗可以穿黃龍袍嗎?蕭後的鳳冠為何沒有鳳?回到唐朝需要帶幾件衣服?……有關於古代服飾方面的問題,網友們總會第一時間想到他。而把所有的問題歸攏到一塊,就是:真實的古人究竟是什麼樣子?在京郊,我們來到了陳詩宇的工作室,看到了大量由他復原制作的古代服裝和首飾。

新疆出土墓葬壁畫《樹下美人圖》局部

畫中人物的妝容為開元樣式以下是他的自述 了解妝容,也是了解文化的流變

妝容通常會有幾個重點,像眉妝、眼妝、唇妝,都是一些大家希望突出的部位。但我們的古典審美是比較東方式的,不喜歡太誇張的五官,比如太大眼睛,太大的嘴唇。

所以古代女子化妝,主要是描眉和塗胭脂,極少修飾眼睛。畫眼線就細細長長的一條,誇張的會長到鬢角處。

明 唐寅《嫦娥執桂圖》局部

畫出了明代人心中標准的美人模樣

唇妝偏好小唇。比如“唇珠”,只在下唇點一小點。比如《延禧宮略》裡頭的“咬唇妝”,只簡單地在唇內側進行一點點暈染,像咬破了的嘴唇。

此外就是“以白為美”,自古至今,無論男女,都推崇面白。甚至在魏晉時期,一些文人雅士也會敷粉,比如曹植。但大多時候,男性的對妝容的需求是遠遠不如女性的,在今天也同樣如此。

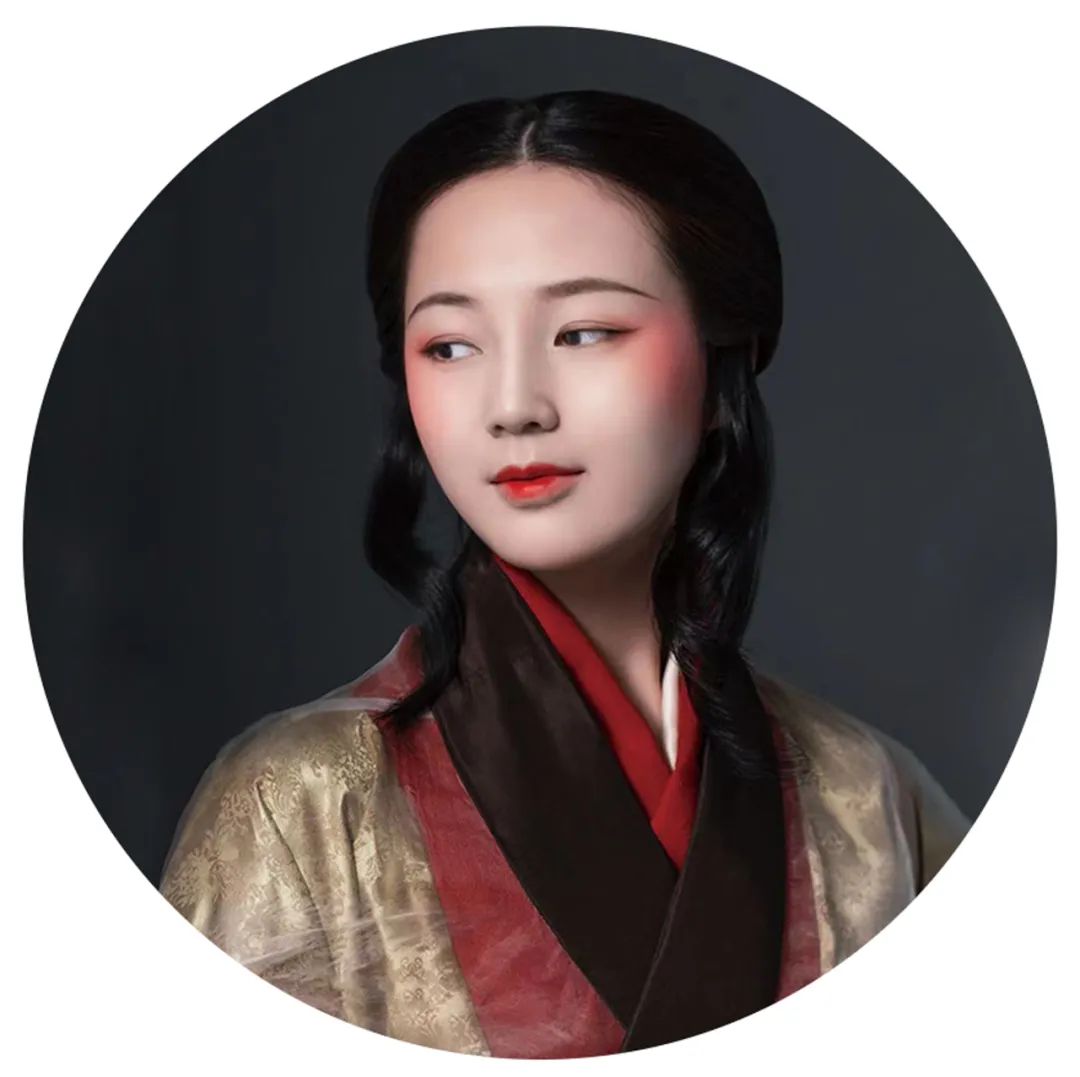

漢代 慵懶妝復原

考證:李芽

漢代女子多愛白妝,眉型是平眉或者細彎眉,這是因為漢朝是漢民族文化初步定型的階段,審美偏好莊重、大氣,所以妝容也以沉靜為主。與這類妝容相對應的,是漢代人曲裾繞襟的三重衣,裡外共有三層,通常用交領,領口很低,以便露出裡衣。發型主要是垂髻,末端留有一縷頭發,當風吹起來的時候,會有一種飄逸感。

初唐服飾與妝容復原

我比較喜歡唐代。這是一個交融、開放的時代,在審美上也比較張揚、外放,因此女子妝容的變化也最多最豐富。 初唐,女子會在額頭上畫花鈿,一朵小花或者小的裝飾,在臉龐兩側畫上斜紅,嘴角邊再輕輕點上一點“假靨”,模擬酒窩。

新疆出土的天寶年間仕女圖屏

盛唐女子妝容復原

盛唐的時候,會用非常強烈的紅妝,整個臉都塗滿了胭脂,這在當時的壁畫和出土陶俑上看得很清楚。李白寫“婦女馬上笑,顏如赦玉盤”,就是指當時貴婦塗了赤紅胭脂的圓臉,非常形象。

中唐血暈妝復原

甚至還有從吐蕃、西藏那邊學來的“血暈妝”。就是在眼睛上下劃上幾道橫道,如同被劃傷的血痕。這些妝容今天看起來非常誇張,但在當時都是非常時髦的畫法。

晚唐五代女子妝容復原

到了晚唐,女子臉上各種的裝飾就越來越多,叫“滿面縱橫花靨”。不僅畫了,甚至昆蟲的翅膀、翠鳥的羽毛、雲英,甚至各種寶石都會往臉上貼。我們去看今天保存在敦煌莫高窟裡的壁畫,那些供養人漢族女眷的妝容,可以看得清清楚楚。 由此說明,唐代妝容的整體特點就是豐富盛大,而且交融性特別強,有很多少數民族和異域的元素在裡頭。

北宋妝容復原宋代是一個崇文的時代,對文教和古典制度都比較尊崇,因此,宋代女子在妝容上也是逐漸收斂的,回歸到淡雅、精致的妝容。

上:明 唐寅《孟蜀宮妓圖》中著“三白妝”的女子

下:南宋妝容還原此時“三白妝”開始出現。女子會在額頭、鼻梁和下巴敷上白粉,作用相當於今天的高光。甚至還出現了一個特別的妝面——“淚妝”,表達出相對哀愁的一種情緒。這個淚妝,近似於今天的高光臥蠶。

眉型上,更加纖細、低調,基本以蛾眉為主。所謂“蛾兒雪柳黃金縷”,“驀然舊事上心來,無言斂皺眉山翠”,雖然稱謂不同,但基本都類似“蛾眉”,細細彎彎的兩根。

《清平樂》中的宋代珍珠妝復原

不過,宋代也會有盛大的妝面,比如在《清平樂》裡還原的皇後的盛裝——“珍珠妝”。 其實珍珠妝就是在唐代女子畫花鈿、斜紅、頰靨的地方,改用珍珠來裝飾。在“台北故宮”收藏的宋代歷代皇後畫像裡頭,幾乎都有看到這種妝面。 因為《清平樂》中有很多宮廷禮儀的場景,比如說皇後大婚,或者是皇家祭祖等隆重的典禮,我們就按照宋代盛裝的要求,給她做了珍珠妝,大家看到以後也覺得很新奇。

明代侍女妝容復原

相較於宋,明代妝容更加低調,明代的命婦甚至基本接近於素顏。但是她的侍女會打扮的比較俏皮,比如在眼角貼一兩個小珍珠、小花,歡喜時貼臉上,煩惱時貼眉梢。?

“珍珠妝”到了明代繼續保持,頭上會搭配大型的龍鳳花釵冠,一般適用於最隆重的一些典禮儀式。 與簡潔的妝面相反,是明代女子繁縟的頭飾。她們通常會把頭發歸攏至頭頂,帶上一個金銀絲編織的網胎,上面插滿了各種簪子,釵子,這一套頭飾有個專有名稱——?髻頭面,非常珠光寶氣,彰顯著身份和地位。

嘉興出土的明代?髻頭面 一次形象復原,就像是一次破案? 還原古人的真實形象,我們通常會用到“多重證據法”。首先是查找相關的文獻材料,比如一些關於禮制的典籍——《周禮》《明會典》,或者是一些圖文書、筆記小說。 第二會借助一些圖像資料,像墓葬壁畫上的人物造型,陶俑,或者是傳世的人物繪畫,等等。

晚唐貴婦妝容復原

舉兩個例子,中唐到晚唐時期流行一種薄片式的花釵,上面會有一些浪漫的動植物圖案,或者是飛禽走獸。但是在博物館裡展出的花釵,總是靜靜地平放在那裡,它怎麼插戴呢,戴一根還是兩根?我就很好奇。 後來,我在敦煌壁畫裡頭看到大量晚唐時代的貴婦盛裝畫像,她們的頭上就正好就插了一整圈這樣的首飾,這才明白是要戴一圈,而且是左右對稱的,像孔雀開屏那樣。 但因為壁畫的呈現還不清晰,我需要找到未被擾動的出土材料來印證首飾具體的位置和方向。

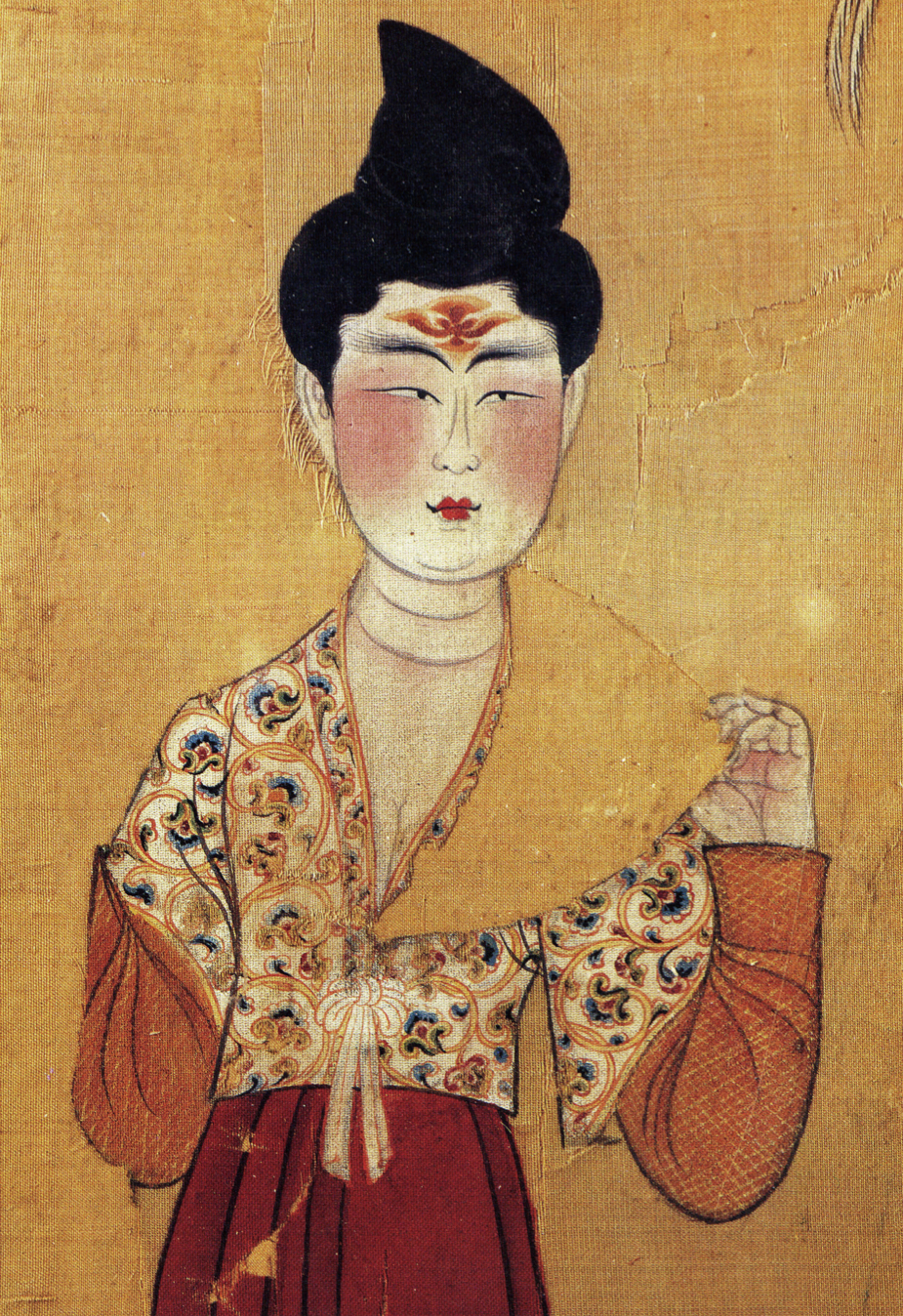

唐代絹畫,原存敦煌莫高窟,現藏大英博物館

正好前幾年,在西安附近發掘了一波女性墓葬,屬於晚唐時期的,女性頭上的花釵都一一保留在原位,這就正好和壁畫上的位置進行一個對應。我才明確了這一整套首飾的具體插戴方法。

明代命婦畫像另一個例子是明代的?髻頭面。

一開始,我們只會把古人的那些首飾統稱為釵、簪或者梳,但其實每件飾品,都有它特殊的專名。

明代頭戴金絲?髻的命婦妝容

比如《金瓶梅》裡,李瓶兒打了一個金絲的?髻,然後頂上戴了一個分心,但它具體是指的是什麼,我們並不知道。

一些筆記,像《雲間據目抄》裡寫“頂用寶花,謂之挑心”,我們就知道頂部可以有一個寶花叫“挑心”。

明代還有一些有圖的書,比如《三才圖會》,它裡頭就會畫出一些首飾的樣子,然後在旁邊進行標注,戴在鬢角兩側的首飾叫“掩鬢”。根據這些描繪,大體就能推測出一套完整的明代?髻頭面的配置。這個時候我們再去找明代的畫像來印證,就比較科學。

《簪花仕女圖》局部

《國家寶藏》中文成公主的形象復原?

在《國家寶藏》第二期,由楊紫扮演的文成公主造型,也是一個比較有意思的設計。

提到唐代的公主、後妃,大家第一個會想到的,可能是《簪花仕女圖》,畫中的女子身著薄紗大袖,拖地的長裙,頂著一個大高髻,插滿了金釵和大花,雍容華貴。 早期的《楊貴妃》《唐明皇》等幾個以唐代為背景的影視劇裡,大體都以此為基礎。?

但《簪花仕女圖》描寫的是唐末,甚至是五代南唐時期的一個潮流。它距離文成公主生活的時間,隔了兩三百年,所以並不適合作為參照。

鹹陽唐墓葬壁畫中的侍女形象依照一些出土的長安一代的貴族墓葬中的壁畫和陶俑,可以推斷出初唐長安的流行服裝樣式:一件初唐風格的窄袖短襦衫,一件條紋的間色裙,腰間再加一條短裙作為裝飾。 面料選擇了唐人最喜愛羅類、綾類的暗紋面料,還有當時流行的粟特風格聯珠紋錦。公主的額頭上會裝飾有花鈿,發型則是當時貴婦流行的雙刀半翻髻。 至此,一個初唐版本的文成公主才得以完成。 不少朋友會說,這個文成公主是楊紫最好的古裝扮相之一。這給了我們很大的信心,說明大眾對於歷史真實的接受度是越來越高的。

新疆出土唐長安三年張禮臣墓樂舞屏風上的女子畫像 與妝容匹配的東方服飾審美 與傳統妝容相對應的,還有我們的古代服飾。 中國古代大多數時候,人們的服飾觀念比較保守,宮廷禮制也是家長式的,所以我們不太會去凸顯身體曲線,衣服的剪裁也以平面剪裁為主。

武周時期妝容復原

盡管如此,也有一些例外,其中最重要的一次例外,就發生在武則天時期。當時可以算是女權巔峰的時代,女性地位空前的高。女人們想要竭力展示自己的美,所以唐初用來遮擋面目的冪籬、圍帽都被拋棄了。大量的壁畫、陶俑都體現了這一點,特別是在公元690年到705年之間,這個階段女性展露身型的程度是很強的。不過,到了玄宗時期,又開始往雍容拖沓和相對保守的方向去發展了,裙腰又開始提高了。

漢代三重衣復原因為不重剪裁,人們會盡力在面料和織造工藝上下功夫,因為這也是財力和地位的體現。東方幾個國家都是如此,包括日本、韓國、越南,等等。?再加上我們是季風性氣候,四季分明,需要有不同的材質適應不同的溫度,所以很早就發明出不同質感、厚薄、軟硬程度的面料,夏天會有紗和羅,冬天則是不透風的緞、綢、織錦等等。 可以說,絕大多數的絲綢織造品種和工藝,都是中國人率先發明發展出來的。

唐代盛唐女子服裝復原

前年,日本新天皇登基,舉行了一次典禮,天皇穿的是一件赭黃色的“黃櫨染御袍”,它其實就來自唐朝的帝王的常服袍,無論顏色還是基本樣式都比較類似。但又在這個基礎上,演變出一個非常大的大袖和拖沓的形態。這也說明中國的文化傳播到日本,然後再在當地生根發芽。

日本皇後和一些貴族女性穿著的“十二單”,他們把外衣叫作“唐衣裳[cháng]”,其實也是來自於唐代女性的日常著裝,只是演變到現在,已經幾乎看不出和唐代的關系了。

明 唐寅《陶谷贈詞圖》另外一個很典型的案例就是朝鮮半島的韓國和朝鮮。他們與我們土地接壤,歷史上也長期是中國的藩屬國,服飾、習俗受我們影響更大。不止明代,包括宋金時代,甚至更早的一些時期,高麗、朝鮮的國王都要接受中國皇帝的冊封和賜服。所以他們的正式著裝,包括官服和盛裝,是持續地受到了中國服飾制度的影響的。只是到了清代以後,中國人自己的服裝有了一個很大的演變,變成了旗人的系統。而朝鮮半島依然還部分延續了明代傳統,所以今天看來,他們傳統服裝與中國明代的服裝更接近。

中華文明其實是一個綿延不斷的文明,我們的語言、漢字都和數千年前是同一個文化系統。我們的服裝和禮儀,也是其中的一部分。

所以研究古人的妝容和服飾,不止可以滿足我們的好奇心,更能讓我們了解傳統的中國文化和審美潮流,熟悉我們中國人過去的樣子。同時也可以想想,未來中國人該是怎樣的一個形象,不一定是復刻,但是可以有一些借鑒的思路。

點個贊吧!您的鼓勵讓我們進步

點個贊吧!您的鼓勵讓我們進步

無評論不新聞,發表一下您的意見吧

無評論不新聞,發表一下您的意見吧

《洛神賦》有“雲髻峨峨,修眉聯娟”,

《木蘭辭》有“當窗理雲鬢,對鏡帖花黃”,

這些詩文引發今人的無限遐想,但她們究竟是如何梳妝打扮?我們並不清楚。

先秦、唐、漢妝容復原圖

五代、漢、唐妝容復原圖

真實的楊貴妃是什麼樣的?

北宋的珍珠妝是從何而來?

額黃、紅妝、花鈿、遠山眉又指的什麼?

……

宋代三白妝容復原

武周時期妝容復原

仙蛾妝復原

碎妝復原圖

8月,《中國妝容之美》一書出版,

豆瓣評分高達8.6。

書中展示了自先秦到清代女子的妝容,

其中29組真實復原的妝容圖特別搶眼,

從發型到首飾,從唇色到眉型,

每一處細節,都經過了翔實的考證,

雖風格迥異,卻各有千秋,

讓人有想立刻穿越的沖動。

我們來到北京,

見到了作者之一陳詩宇,

他是《國家寶藏》和《清平樂》的服飾顧問,

從事中國古代服飾復原研究和工藝美術調研十多年。

在他的眼中,復原古人形象的過程就像破案,曲折復雜,卻樂趣無窮。

自述 陳詩宇編輯 余璇 責編 倪楚嬌

陳詩宇為模特畫復古妝容

陳詩宇絕對是個“斜杠青年”。

過去十多年,他是出版社編輯,也是服飾史學者,做過影視劇的服飾顧問,也幹過博物館展覽策劃,一邊研究傳統工藝美術,一邊搞歷史人物的形象復原。在《國家寶藏》節目中,由楊紫飾演的文成公主、由佟麗婭飾演的張懷寂之女丫丫,打破了人們對於唐朝女子的固有印象,觀眾直呼太美了!而這些人物造型的復原者,就是陳詩宇。

《清平樂》劇照,徽柔公主的珍珠妝

宋代女子服裝復原在電視劇《清平樂》裡,他指導設計的後宮嬪妃的“珍珠妝”扮相,也給廣大觀眾留下了深刻的印象。

宋徽宗可以穿黃龍袍嗎?蕭後的鳳冠為何沒有鳳?回到唐朝需要帶幾件衣服?……有關於古代服飾方面的問題,網友們總會第一時間想到他。而把所有的問題歸攏到一塊,就是:真實的古人究竟是什麼樣子?在京郊,我們來到了陳詩宇的工作室,看到了大量由他復原制作的古代服裝和首飾。

新疆出土墓葬壁畫《樹下美人圖》局部

畫中人物的妝容為開元樣式以下是他的自述 了解妝容,也是了解文化的流變

妝容通常會有幾個重點,像眉妝、眼妝、唇妝,都是一些大家希望突出的部位。但我們的古典審美是比較東方式的,不喜歡太誇張的五官,比如太大眼睛,太大的嘴唇。

所以古代女子化妝,主要是描眉和塗胭脂,極少修飾眼睛。畫眼線就細細長長的一條,誇張的會長到鬢角處。

明 唐寅《嫦娥執桂圖》局部

畫出了明代人心中標准的美人模樣

唇妝偏好小唇。比如“唇珠”,只在下唇點一小點。比如《延禧宮略》裡頭的“咬唇妝”,只簡單地在唇內側進行一點點暈染,像咬破了的嘴唇。

此外就是“以白為美”,自古至今,無論男女,都推崇面白。甚至在魏晉時期,一些文人雅士也會敷粉,比如曹植。但大多時候,男性的對妝容的需求是遠遠不如女性的,在今天也同樣如此。

漢代 慵懶妝復原

考證:李芽

漢代女子多愛白妝,眉型是平眉或者細彎眉,這是因為漢朝是漢民族文化初步定型的階段,審美偏好莊重、大氣,所以妝容也以沉靜為主。與這類妝容相對應的,是漢代人曲裾繞襟的三重衣,裡外共有三層,通常用交領,領口很低,以便露出裡衣。發型主要是垂髻,末端留有一縷頭發,當風吹起來的時候,會有一種飄逸感。

初唐服飾與妝容復原

我比較喜歡唐代。這是一個交融、開放的時代,在審美上也比較張揚、外放,因此女子妝容的變化也最多最豐富。 初唐,女子會在額頭上畫花鈿,一朵小花或者小的裝飾,在臉龐兩側畫上斜紅,嘴角邊再輕輕點上一點“假靨”,模擬酒窩。

新疆出土的天寶年間仕女圖屏

盛唐女子妝容復原

盛唐的時候,會用非常強烈的紅妝,整個臉都塗滿了胭脂,這在當時的壁畫和出土陶俑上看得很清楚。李白寫“婦女馬上笑,顏如赦玉盤”,就是指當時貴婦塗了赤紅胭脂的圓臉,非常形象。

中唐血暈妝復原

甚至還有從吐蕃、西藏那邊學來的“血暈妝”。就是在眼睛上下劃上幾道橫道,如同被劃傷的血痕。這些妝容今天看起來非常誇張,但在當時都是非常時髦的畫法。

晚唐五代女子妝容復原

到了晚唐,女子臉上各種的裝飾就越來越多,叫“滿面縱橫花靨”。不僅畫了,甚至昆蟲的翅膀、翠鳥的羽毛、雲英,甚至各種寶石都會往臉上貼。我們去看今天保存在敦煌莫高窟裡的壁畫,那些供養人漢族女眷的妝容,可以看得清清楚楚。 由此說明,唐代妝容的整體特點就是豐富盛大,而且交融性特別強,有很多少數民族和異域的元素在裡頭。

北宋妝容復原宋代是一個崇文的時代,對文教和古典制度都比較尊崇,因此,宋代女子在妝容上也是逐漸收斂的,回歸到淡雅、精致的妝容。

上:明 唐寅《孟蜀宮妓圖》中著“三白妝”的女子

下:南宋妝容還原此時“三白妝”開始出現。女子會在額頭、鼻梁和下巴敷上白粉,作用相當於今天的高光。甚至還出現了一個特別的妝面——“淚妝”,表達出相對哀愁的一種情緒。這個淚妝,近似於今天的高光臥蠶。

眉型上,更加纖細、低調,基本以蛾眉為主。所謂“蛾兒雪柳黃金縷”,“驀然舊事上心來,無言斂皺眉山翠”,雖然稱謂不同,但基本都類似“蛾眉”,細細彎彎的兩根。

《清平樂》中的宋代珍珠妝復原

不過,宋代也會有盛大的妝面,比如在《清平樂》裡還原的皇後的盛裝——“珍珠妝”。 其實珍珠妝就是在唐代女子畫花鈿、斜紅、頰靨的地方,改用珍珠來裝飾。在“台北故宮”收藏的宋代歷代皇後畫像裡頭,幾乎都有看到這種妝面。 因為《清平樂》中有很多宮廷禮儀的場景,比如說皇後大婚,或者是皇家祭祖等隆重的典禮,我們就按照宋代盛裝的要求,給她做了珍珠妝,大家看到以後也覺得很新奇。

明代侍女妝容復原

相較於宋,明代妝容更加低調,明代的命婦甚至基本接近於素顏。但是她的侍女會打扮的比較俏皮,比如在眼角貼一兩個小珍珠、小花,歡喜時貼臉上,煩惱時貼眉梢。?

“珍珠妝”到了明代繼續保持,頭上會搭配大型的龍鳳花釵冠,一般適用於最隆重的一些典禮儀式。 與簡潔的妝面相反,是明代女子繁縟的頭飾。她們通常會把頭發歸攏至頭頂,帶上一個金銀絲編織的網胎,上面插滿了各種簪子,釵子,這一套頭飾有個專有名稱——?髻頭面,非常珠光寶氣,彰顯著身份和地位。

嘉興出土的明代?髻頭面 一次形象復原,就像是一次破案? 還原古人的真實形象,我們通常會用到“多重證據法”。首先是查找相關的文獻材料,比如一些關於禮制的典籍——《周禮》《明會典》,或者是一些圖文書、筆記小說。 第二會借助一些圖像資料,像墓葬壁畫上的人物造型,陶俑,或者是傳世的人物繪畫,等等。

晚唐貴婦妝容復原

舉兩個例子,中唐到晚唐時期流行一種薄片式的花釵,上面會有一些浪漫的動植物圖案,或者是飛禽走獸。但是在博物館裡展出的花釵,總是靜靜地平放在那裡,它怎麼插戴呢,戴一根還是兩根?我就很好奇。 後來,我在敦煌壁畫裡頭看到大量晚唐時代的貴婦盛裝畫像,她們的頭上就正好就插了一整圈這樣的首飾,這才明白是要戴一圈,而且是左右對稱的,像孔雀開屏那樣。 但因為壁畫的呈現還不清晰,我需要找到未被擾動的出土材料來印證首飾具體的位置和方向。

唐代絹畫,原存敦煌莫高窟,現藏大英博物館

正好前幾年,在西安附近發掘了一波女性墓葬,屬於晚唐時期的,女性頭上的花釵都一一保留在原位,這就正好和壁畫上的位置進行一個對應。我才明確了這一整套首飾的具體插戴方法。

明代命婦畫像另一個例子是明代的?髻頭面。

一開始,我們只會把古人的那些首飾統稱為釵、簪或者梳,但其實每件飾品,都有它特殊的專名。

明代頭戴金絲?髻的命婦妝容

比如《金瓶梅》裡,李瓶兒打了一個金絲的?髻,然後頂上戴了一個分心,但它具體是指的是什麼,我們並不知道。

一些筆記,像《雲間據目抄》裡寫“頂用寶花,謂之挑心”,我們就知道頂部可以有一個寶花叫“挑心”。

明代還有一些有圖的書,比如《三才圖會》,它裡頭就會畫出一些首飾的樣子,然後在旁邊進行標注,戴在鬢角兩側的首飾叫“掩鬢”。根據這些描繪,大體就能推測出一套完整的明代?髻頭面的配置。這個時候我們再去找明代的畫像來印證,就比較科學。

《簪花仕女圖》局部

《國家寶藏》中文成公主的形象復原?

在《國家寶藏》第二期,由楊紫扮演的文成公主造型,也是一個比較有意思的設計。

提到唐代的公主、後妃,大家第一個會想到的,可能是《簪花仕女圖》,畫中的女子身著薄紗大袖,拖地的長裙,頂著一個大高髻,插滿了金釵和大花,雍容華貴。 早期的《楊貴妃》《唐明皇》等幾個以唐代為背景的影視劇裡,大體都以此為基礎。?

但《簪花仕女圖》描寫的是唐末,甚至是五代南唐時期的一個潮流。它距離文成公主生活的時間,隔了兩三百年,所以並不適合作為參照。

鹹陽唐墓葬壁畫中的侍女形象依照一些出土的長安一代的貴族墓葬中的壁畫和陶俑,可以推斷出初唐長安的流行服裝樣式:一件初唐風格的窄袖短襦衫,一件條紋的間色裙,腰間再加一條短裙作為裝飾。 面料選擇了唐人最喜愛羅類、綾類的暗紋面料,還有當時流行的粟特風格聯珠紋錦。公主的額頭上會裝飾有花鈿,發型則是當時貴婦流行的雙刀半翻髻。 至此,一個初唐版本的文成公主才得以完成。 不少朋友會說,這個文成公主是楊紫最好的古裝扮相之一。這給了我們很大的信心,說明大眾對於歷史真實的接受度是越來越高的。

新疆出土唐長安三年張禮臣墓樂舞屏風上的女子畫像 與妝容匹配的東方服飾審美 與傳統妝容相對應的,還有我們的古代服飾。 中國古代大多數時候,人們的服飾觀念比較保守,宮廷禮制也是家長式的,所以我們不太會去凸顯身體曲線,衣服的剪裁也以平面剪裁為主。

武周時期妝容復原

盡管如此,也有一些例外,其中最重要的一次例外,就發生在武則天時期。當時可以算是女權巔峰的時代,女性地位空前的高。女人們想要竭力展示自己的美,所以唐初用來遮擋面目的冪籬、圍帽都被拋棄了。大量的壁畫、陶俑都體現了這一點,特別是在公元690年到705年之間,這個階段女性展露身型的程度是很強的。不過,到了玄宗時期,又開始往雍容拖沓和相對保守的方向去發展了,裙腰又開始提高了。

漢代三重衣復原因為不重剪裁,人們會盡力在面料和織造工藝上下功夫,因為這也是財力和地位的體現。東方幾個國家都是如此,包括日本、韓國、越南,等等。?再加上我們是季風性氣候,四季分明,需要有不同的材質適應不同的溫度,所以很早就發明出不同質感、厚薄、軟硬程度的面料,夏天會有紗和羅,冬天則是不透風的緞、綢、織錦等等。 可以說,絕大多數的絲綢織造品種和工藝,都是中國人率先發明發展出來的。

唐代盛唐女子服裝復原

前年,日本新天皇登基,舉行了一次典禮,天皇穿的是一件赭黃色的“黃櫨染御袍”,它其實就來自唐朝的帝王的常服袍,無論顏色還是基本樣式都比較類似。但又在這個基礎上,演變出一個非常大的大袖和拖沓的形態。這也說明中國的文化傳播到日本,然後再在當地生根發芽。

日本皇後和一些貴族女性穿著的“十二單”,他們把外衣叫作“唐衣裳[cháng]”,其實也是來自於唐代女性的日常著裝,只是演變到現在,已經幾乎看不出和唐代的關系了。

明 唐寅《陶谷贈詞圖》另外一個很典型的案例就是朝鮮半島的韓國和朝鮮。他們與我們土地接壤,歷史上也長期是中國的藩屬國,服飾、習俗受我們影響更大。不止明代,包括宋金時代,甚至更早的一些時期,高麗、朝鮮的國王都要接受中國皇帝的冊封和賜服。所以他們的正式著裝,包括官服和盛裝,是持續地受到了中國服飾制度的影響的。只是到了清代以後,中國人自己的服裝有了一個很大的演變,變成了旗人的系統。而朝鮮半島依然還部分延續了明代傳統,所以今天看來,他們傳統服裝與中國明代的服裝更接近。

中華文明其實是一個綿延不斷的文明,我們的語言、漢字都和數千年前是同一個文化系統。我們的服裝和禮儀,也是其中的一部分。

所以研究古人的妝容和服飾,不止可以滿足我們的好奇心,更能讓我們了解傳統的中國文化和審美潮流,熟悉我們中國人過去的樣子。同時也可以想想,未來中國人該是怎樣的一個形象,不一定是復刻,但是可以有一些借鑒的思路。

| 分享: |

| 注: |