美大学招中国神童当教授18岁就已

最近,数学博主@钰子一更新了条动态,称他们美国大学的系里招了名98年的教授,算起来今年只有25岁。

要知道,在数学专业,助理教授这个职位,就算再怎么顺利,也得30岁才能胜任。

再说了,25岁,不过本科毕业才3年,大多数这个年龄段的留学生还在职场“搬砖”。

抱着浓烈的好奇心,@钰子一查了下这名教授的信息,结果发现对方在9岁就上了大学...是的,你没听错,9岁。

而且,当我们18岁还在焦急地等待着梦校offer,担心被“全聚德”时,人家博士都轻松读完了。

就在我们还在感慨“人类到底有没有上限”时,评论区里很快就有人认出,这名教授怕不是中国的“神童”——沈诗钧吧!?

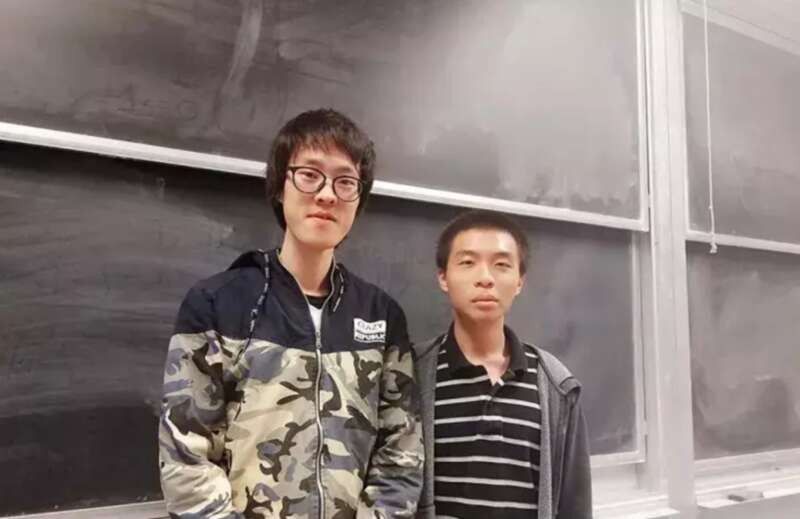

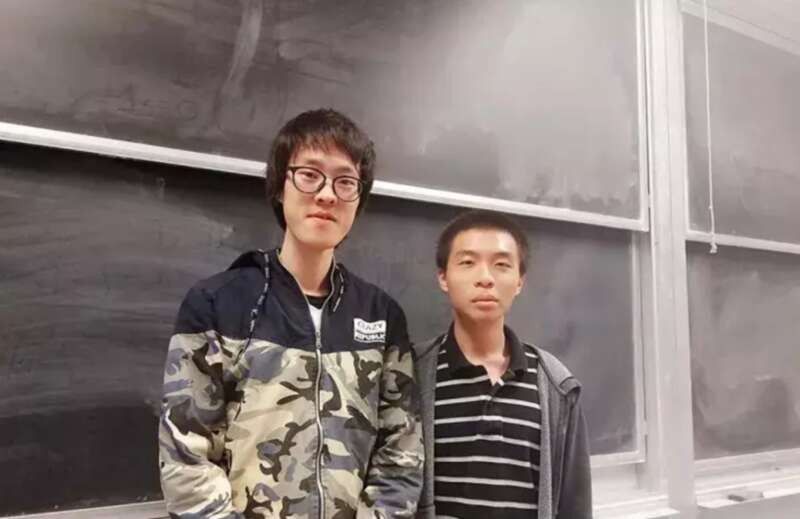

9岁的沈诗钧(右)和父亲沈振雄(左)在一起

要知道,沈诗钧所留下的传奇故事,还不止于此。

在9岁成为中国香港最年轻的大学生之后,11岁的他又开始攻读「香港浸会大学」数学系硕士课程,13岁拿到双硕士学位,18岁博士毕业,而后去往UCLA、UCI等世界名校担任客席助理教授...

沈诗钧惊人的履历,完全符合我们对神童的认知,但出乎所有人意料的是,沈诗钧却一再“撕去”自己「神童」的标签。

“请别抹杀我的努力”,是沈诗钧的回应。

而对于沈诗钧的父亲沈振雄而言,无关聪明与否,“天才”是可以复制的。

沈振雄有两个儿子,大儿子沈怡谋在14岁那年被英国牛津大学破格录取,随后,沈振雄辞掉了香港的工作,带着小儿子沈诗钧前往英国为长子陪读。

沈怡谋

2005年的那个暑假,才刚上一年级的小学生沈诗钧异常忙碌,因为英国当地的中小学都已开学,无班可插的沈诗钧被父亲指导着学完了初中的全部课程。

两个月后,当哥哥入读牛津大学时,沈诗钧直接被送进了一所预科学校。

由于在入学面试时表现出了极强的数学逻辑思维能力,学校允许他直接进了高三。

那年,沈诗钧才7岁。

当一个孩子有了兴趣、理解力和专注力,潜力是无限的。就好比接下来的沈诗钧,开启了一路狂奔模式——

在直接跳了10级后,沈诗钧又花一年半的时间读完了3科英国高级文凭课程(GCE A Level)(相当于高三和大一之间的水平),和8科英国国际普通文凭课程(IGCSE)( 相当于我们高中会考水平)。

2007年6月,沈诗钧踏入了“战场”——同时参加了英国的会考和高考,轻松完成了共40份的试卷,并在GCE A-Level中获得了2A1B的成绩(纯数科A、进阶数学A、统计学B),虽然统计学拿了B,但距离A也只差了8分。

可能很多人都觉得,在A-Level里拿A似乎也不是很难的事,但别忘了,数学是英国学生都公认的最难A-Level学科之一,而且因为时间太紧,数学和进阶数学沈诗钧全是自学的。

况且,那一年沈诗钧才只有9岁,除了攻克知识难点外,他还是一个需要解决语言问题的中国人。

“神童”之名,不胫而走,尤其是在沈诗钧9岁那年被香港浸会大学录取之后。

但沈诗钧本人却十分不喜欢这个称号,“我真的不是什么天才,说我是天才无非是抹杀了我的努力。”“每个人都有所长,而我不过是找到了自己擅长的领域,并努力投入罢了。”

大学四年,沈诗钧坚持每天学习至少7个小时,课余时间他不玩游戏,不玩微博,常常为了解答数学难题而废寝忘食,一下课就钻到浸大图书馆里,常常和数学题纠缠到晚上9点才回家。

9点对于一个9岁的小孩来说,已经是非常晚的时间,但父母的担心始终拗不过沈诗钧对数学的热爱和坚持。

浸会大学为这名特殊的学生量身定做了一套教学体系,三年本科课程,两年硕士课程。

沈诗钧在本科阶段一共要修32门课程,其中超过三分之一的课程与数学有关。在硕士阶段,他要修3门研究院水平的课程,并完成论文。

别说是一个9岁的小孩了,对于成年人而言,5年完成本科+硕士的内容都是一件困难的事,但沈诗钧只用了4年,比浸大预想的还早上一年,拿的还是数学理学学士和数学哲学硕士双学位。

“就连香港都很少有人能提前一年毕业的。”浸会大学署理校长陆大章这样说道。

沈诗钧与香港浸大前理学院副院长合照

我们看过太多“神童”最终泯然众人的故事——有人因太激进的教育速度导致生活不能自理,最终被名校劝退;有人后半生一直在努力成为一名普通人;还有人最终沦落成了切肉工人。

就在很多人都在等着看沈诗钧跌落神坛时,13岁的沈诗钧马不停蹄地去到了美国德州农工大学(TAMU)攻读博士学位。

或许有人要说了,TAMU是个什么“野鸡大学”?

在沈诗钧入学那一年的数学专业排名中,TAMU排世界第16位,着名的耶鲁大学排第17位。

曾经批评「揠苗助长」的好事之徒,如今全都哑口无言,而沈诗钧的数学神话,还在延续——

2016年,18岁的沈诗钧已经完成了博士学位,随后又去到了UCLA担任助理教授。见到比自己还年轻的教授,很多学生第一反应自然是投来质疑的目光:

“这人是我们老师?行不行啊?”

但通常第一节课之后,所有人都会被这位同龄人的数学能力所折服。

与UCLA的学生在一起

沈诗钧沉醉于数学,认为数学之美在于简单,他的生活更是一切从简。

就和“韦神”韦东奕提着馒头和矿泉水一样,在UCLA任教的五年里,沈诗钧从未去过市中心,在iPhone都出到13的年代,他还在用没有触摸屏的的翻盖机。

“用这部手机会节省点时间,让我更专心于工作。”“就让生活简单一点吧。”

提到沈诗钧的天赋,始终绕不开他的父亲沈振雄。

其实,沈诗钧并不属于天资聪颖的小孩,调皮捣蛋、好动偷懒,是天性。

但在父亲沈振雄看来,没有不可雕的“朽木”,而孩子的黄金教育期是在4岁-8岁,也就是幼升小前后这几年。

沈诗钧和父亲沈振雄

为了培养儿子良好的读书习惯,沈振雄决定身先士卒,首先“废除”自己看电视的爱好,改以辅导孩子阅读和思考。

沈诗钧是个动漫迷,但是见父亲都不看电视了,他便也不敢再看了。

5岁的孩子,大多注意力不集中,沈诗钧也不例外,刚开始学习时,他总喜欢动来动去,好几次趁父亲不注意,偷偷躲起来看动漫书。

于是,沈振雄就让儿子大声朗读课文,从10分钟,逐渐延长到20分钟、1个小时...沈诗钧的注意力这才逐渐集中起来。

9岁的沈诗钧

但读归读,让一个5岁的孩子完全理解文章的内容也有些强人所难,沈振雄开始将道理杂糅在故事里,讲给孩子听。

当然,故事也是通过精挑细选的,就比如沈振雄常讲的三个故事:

龟兔赛跑——让孩子明白骄兵必败和只有坚持才能胜利;

哥伦布发现新大陆——告诉他要有开拓的勇气;

牛顿发现万有引力——告诉他只有通过思考才能有所发现和创造。

有了沈振雄的细心浇灌,沈诗钧的阅读和思考能力得到了质的飞跃,开始展现出了惊人的天赋——

上小学一年级时,他第一天就把语文课本给全部读完;第二天,又把数学教材全部学完;到了第三天,剩下科目的所有课程也全部被他学完...

这还没完,在接下来的课堂上,他完全不按照老师的教学进程学习,直接看二年级、三年级甚至五年级的课本…

老师把沈父叫来学校,苦口婆心道:“小孩的学习最好一步一步来,打好基本功。”

但沈振雄却纳闷了,“孩子一天能学完一本书的内容,何必让他花一年时间去学呢?强行阻止小孩学得快,只能让他产生厌学情绪。”老师听后,气得直摇头。

父子俩与浸大英语老师在一起

沈振雄有自己的坚持,且丝毫没有动摇的意思,他在等一个机会回击外界对于他“揠苗助长”的质疑。

虽然近年来跳级的人和事屡见不鲜,但很少有人能像沈诗钧跳得这么猛的,一下子就完成了从小学一年级到高三的“十连跳”,到了英国后,沈振雄很快也发现了儿子的问题——除了数学科目学得轻松外,别的科目都学得十分吃力。

那么,怎么才能让儿子在数学方面的超常智力也表现在其他方面呢?沈振雄陷入了深思。

父子俩在英国

一天,沈振雄带沈诗钧到牛津大学听数学课,要求他在听课时记下教授所用的所有公式,可沈诗钧听了半个小时就听不进去了。

为了增加儿子的兴趣,沈振雄奖励说:“如果你能坚持记录下教授引用的公式,周末我就带你去野餐。”沈诗钧一直希望爸爸带他去野餐或游泳,果然兴趣大增,不仅认真地听完讲课,还准确地记下了教授所采用的公式。

然而,时间一长,沈诗钧对单纯记公式的方法也产生了厌倦。

沈诗钧(右)和哥哥沈怡谋

有一次,沈振雄带儿子出去旅游时,发现儿子趴在车窗上,全神贯注地数高速公路上的车辆,这一幕,令他惊喜不已——这说明小孩儿对新事物有强烈兴趣。

从此,他经常让儿子观察金鱼吐了多少个气泡、自己一个小时内眨了多少次眼睛等,变换着各种法子培养儿子的注意力。

2019年出席数学研讨会的沈诗钧

沈振雄常说,如果决定让孩子学快点,家长的牺牲会非常大,因为“我们需要支持孩子,并同他一起去做。”

沈诗钧在浸大读书那会,每天上学要花费45分钟——先搭巴士过海,再转地铁,然后步行15分钟。沈振雄先是陪孩子上了一年,第二年他外出找工作;在诗钧大四时,他又辞去工作专门陪读。

“不这么做没有办法。”

“优秀孩子为什么成功的很少?因为这一路小孩可能会经历很多问题,但父母却没觉察到。”所以他决定全身心投入。

刚去UCLA时的沈诗钧

多年来,沈振雄还一直保持一个习惯——每天至少与沈诗钧互动谈话15分钟。除了帮孩子理清方向外,沈父还想借每天沟通的机会来提问,迫使孩子思考。

光是这一点,相信就极少有家长能做到。

“好多家长觉得好小事,认为浪费时间,其实很重要。你不问,子女就不思考,学习就自然慢。”

沈诗钧就一定比屏幕前的各位要聪明吗?至少沈振雄不这么认为——

“天才是无意义的词语,只要经过后天努力,人人都可成为世俗眼光所认定的「天才」。”

但比天才更重要的,是父母。

“世界上只有1%的天才,其余99%也可通过努力取得成功,父母就是阻碍小孩成功的绊脚石,问题是父母不肯改变,小孩永远不会进步。”

那么家长究竟该如何改变呢?

沈振雄认为,首先至少要区分清楚,把「子女学业放于第一位」与「满足自己心理需要」的分别。

“很多父母期望子女学业成功,只为光宗耀祖,或要子女超越自己的成就,达到自己以前做不到的梦想等。这些追求只会造成子女很大的压力,父母最终失望居多。

如果父母有此心理需要,子女却未能符合预期,自然会责骂和惩罚,安排补习后仍未见效,这些父母多会放弃、逃避培育子女的责任。”

在沈振雄看来,太多父母将教育孩子的责任交给了学校和补习班,而对机构的过度依赖,恰恰是大多数人失败的原因。

“明天考试,补习班给试卷,他做了、背了,明天真的就得了100分,可是又有什么意义呢?”

别让孩子陷入被动的学习,而是陪伴着探索,使孩子获得内驱力,学习动机比孩子的智商更重要。

“起跑线什么时候开始?得让孩子想跑才行,孩子一天不想跑,就不会有起跑线。”

点个赞吧!您的鼓励让我们进步

点个赞吧!您的鼓励让我们进步

已经有 4 人参与评论了, 我也来说几句吧

已经有 4 人参与评论了, 我也来说几句吧

要知道,在数学专业,助理教授这个职位,就算再怎么顺利,也得30岁才能胜任。

再说了,25岁,不过本科毕业才3年,大多数这个年龄段的留学生还在职场“搬砖”。

抱着浓烈的好奇心,@钰子一查了下这名教授的信息,结果发现对方在9岁就上了大学...是的,你没听错,9岁。

而且,当我们18岁还在焦急地等待着梦校offer,担心被“全聚德”时,人家博士都轻松读完了。

就在我们还在感慨“人类到底有没有上限”时,评论区里很快就有人认出,这名教授怕不是中国的“神童”——沈诗钧吧!?

9岁的沈诗钧(右)和父亲沈振雄(左)在一起

要知道,沈诗钧所留下的传奇故事,还不止于此。

在9岁成为中国香港最年轻的大学生之后,11岁的他又开始攻读「香港浸会大学」数学系硕士课程,13岁拿到双硕士学位,18岁博士毕业,而后去往UCLA、UCI等世界名校担任客席助理教授...

沈诗钧惊人的履历,完全符合我们对神童的认知,但出乎所有人意料的是,沈诗钧却一再“撕去”自己「神童」的标签。

“请别抹杀我的努力”,是沈诗钧的回应。

而对于沈诗钧的父亲沈振雄而言,无关聪明与否,“天才”是可以复制的。

沈振雄有两个儿子,大儿子沈怡谋在14岁那年被英国牛津大学破格录取,随后,沈振雄辞掉了香港的工作,带着小儿子沈诗钧前往英国为长子陪读。

沈怡谋

2005年的那个暑假,才刚上一年级的小学生沈诗钧异常忙碌,因为英国当地的中小学都已开学,无班可插的沈诗钧被父亲指导着学完了初中的全部课程。

两个月后,当哥哥入读牛津大学时,沈诗钧直接被送进了一所预科学校。

由于在入学面试时表现出了极强的数学逻辑思维能力,学校允许他直接进了高三。

那年,沈诗钧才7岁。

当一个孩子有了兴趣、理解力和专注力,潜力是无限的。就好比接下来的沈诗钧,开启了一路狂奔模式——

在直接跳了10级后,沈诗钧又花一年半的时间读完了3科英国高级文凭课程(GCE A Level)(相当于高三和大一之间的水平),和8科英国国际普通文凭课程(IGCSE)( 相当于我们高中会考水平)。

2007年6月,沈诗钧踏入了“战场”——同时参加了英国的会考和高考,轻松完成了共40份的试卷,并在GCE A-Level中获得了2A1B的成绩(纯数科A、进阶数学A、统计学B),虽然统计学拿了B,但距离A也只差了8分。

可能很多人都觉得,在A-Level里拿A似乎也不是很难的事,但别忘了,数学是英国学生都公认的最难A-Level学科之一,而且因为时间太紧,数学和进阶数学沈诗钧全是自学的。

况且,那一年沈诗钧才只有9岁,除了攻克知识难点外,他还是一个需要解决语言问题的中国人。

“神童”之名,不胫而走,尤其是在沈诗钧9岁那年被香港浸会大学录取之后。

但沈诗钧本人却十分不喜欢这个称号,“我真的不是什么天才,说我是天才无非是抹杀了我的努力。”“每个人都有所长,而我不过是找到了自己擅长的领域,并努力投入罢了。”

大学四年,沈诗钧坚持每天学习至少7个小时,课余时间他不玩游戏,不玩微博,常常为了解答数学难题而废寝忘食,一下课就钻到浸大图书馆里,常常和数学题纠缠到晚上9点才回家。

9点对于一个9岁的小孩来说,已经是非常晚的时间,但父母的担心始终拗不过沈诗钧对数学的热爱和坚持。

浸会大学为这名特殊的学生量身定做了一套教学体系,三年本科课程,两年硕士课程。

沈诗钧在本科阶段一共要修32门课程,其中超过三分之一的课程与数学有关。在硕士阶段,他要修3门研究院水平的课程,并完成论文。

别说是一个9岁的小孩了,对于成年人而言,5年完成本科+硕士的内容都是一件困难的事,但沈诗钧只用了4年,比浸大预想的还早上一年,拿的还是数学理学学士和数学哲学硕士双学位。

“就连香港都很少有人能提前一年毕业的。”浸会大学署理校长陆大章这样说道。

沈诗钧与香港浸大前理学院副院长合照

我们看过太多“神童”最终泯然众人的故事——有人因太激进的教育速度导致生活不能自理,最终被名校劝退;有人后半生一直在努力成为一名普通人;还有人最终沦落成了切肉工人。

就在很多人都在等着看沈诗钧跌落神坛时,13岁的沈诗钧马不停蹄地去到了美国德州农工大学(TAMU)攻读博士学位。

或许有人要说了,TAMU是个什么“野鸡大学”?

在沈诗钧入学那一年的数学专业排名中,TAMU排世界第16位,着名的耶鲁大学排第17位。

曾经批评「揠苗助长」的好事之徒,如今全都哑口无言,而沈诗钧的数学神话,还在延续——

2016年,18岁的沈诗钧已经完成了博士学位,随后又去到了UCLA担任助理教授。见到比自己还年轻的教授,很多学生第一反应自然是投来质疑的目光:

“这人是我们老师?行不行啊?”

但通常第一节课之后,所有人都会被这位同龄人的数学能力所折服。

与UCLA的学生在一起

沈诗钧沉醉于数学,认为数学之美在于简单,他的生活更是一切从简。

就和“韦神”韦东奕提着馒头和矿泉水一样,在UCLA任教的五年里,沈诗钧从未去过市中心,在iPhone都出到13的年代,他还在用没有触摸屏的的翻盖机。

“用这部手机会节省点时间,让我更专心于工作。”“就让生活简单一点吧。”

提到沈诗钧的天赋,始终绕不开他的父亲沈振雄。

其实,沈诗钧并不属于天资聪颖的小孩,调皮捣蛋、好动偷懒,是天性。

但在父亲沈振雄看来,没有不可雕的“朽木”,而孩子的黄金教育期是在4岁-8岁,也就是幼升小前后这几年。

沈诗钧和父亲沈振雄

为了培养儿子良好的读书习惯,沈振雄决定身先士卒,首先“废除”自己看电视的爱好,改以辅导孩子阅读和思考。

沈诗钧是个动漫迷,但是见父亲都不看电视了,他便也不敢再看了。

5岁的孩子,大多注意力不集中,沈诗钧也不例外,刚开始学习时,他总喜欢动来动去,好几次趁父亲不注意,偷偷躲起来看动漫书。

于是,沈振雄就让儿子大声朗读课文,从10分钟,逐渐延长到20分钟、1个小时...沈诗钧的注意力这才逐渐集中起来。

9岁的沈诗钧

但读归读,让一个5岁的孩子完全理解文章的内容也有些强人所难,沈振雄开始将道理杂糅在故事里,讲给孩子听。

当然,故事也是通过精挑细选的,就比如沈振雄常讲的三个故事:

龟兔赛跑——让孩子明白骄兵必败和只有坚持才能胜利;

哥伦布发现新大陆——告诉他要有开拓的勇气;

牛顿发现万有引力——告诉他只有通过思考才能有所发现和创造。

有了沈振雄的细心浇灌,沈诗钧的阅读和思考能力得到了质的飞跃,开始展现出了惊人的天赋——

上小学一年级时,他第一天就把语文课本给全部读完;第二天,又把数学教材全部学完;到了第三天,剩下科目的所有课程也全部被他学完...

这还没完,在接下来的课堂上,他完全不按照老师的教学进程学习,直接看二年级、三年级甚至五年级的课本…

老师把沈父叫来学校,苦口婆心道:“小孩的学习最好一步一步来,打好基本功。”

但沈振雄却纳闷了,“孩子一天能学完一本书的内容,何必让他花一年时间去学呢?强行阻止小孩学得快,只能让他产生厌学情绪。”老师听后,气得直摇头。

父子俩与浸大英语老师在一起

沈振雄有自己的坚持,且丝毫没有动摇的意思,他在等一个机会回击外界对于他“揠苗助长”的质疑。

虽然近年来跳级的人和事屡见不鲜,但很少有人能像沈诗钧跳得这么猛的,一下子就完成了从小学一年级到高三的“十连跳”,到了英国后,沈振雄很快也发现了儿子的问题——除了数学科目学得轻松外,别的科目都学得十分吃力。

那么,怎么才能让儿子在数学方面的超常智力也表现在其他方面呢?沈振雄陷入了深思。

父子俩在英国

一天,沈振雄带沈诗钧到牛津大学听数学课,要求他在听课时记下教授所用的所有公式,可沈诗钧听了半个小时就听不进去了。

为了增加儿子的兴趣,沈振雄奖励说:“如果你能坚持记录下教授引用的公式,周末我就带你去野餐。”沈诗钧一直希望爸爸带他去野餐或游泳,果然兴趣大增,不仅认真地听完讲课,还准确地记下了教授所采用的公式。

然而,时间一长,沈诗钧对单纯记公式的方法也产生了厌倦。

沈诗钧(右)和哥哥沈怡谋

有一次,沈振雄带儿子出去旅游时,发现儿子趴在车窗上,全神贯注地数高速公路上的车辆,这一幕,令他惊喜不已——这说明小孩儿对新事物有强烈兴趣。

从此,他经常让儿子观察金鱼吐了多少个气泡、自己一个小时内眨了多少次眼睛等,变换着各种法子培养儿子的注意力。

2019年出席数学研讨会的沈诗钧

沈振雄常说,如果决定让孩子学快点,家长的牺牲会非常大,因为“我们需要支持孩子,并同他一起去做。”

沈诗钧在浸大读书那会,每天上学要花费45分钟——先搭巴士过海,再转地铁,然后步行15分钟。沈振雄先是陪孩子上了一年,第二年他外出找工作;在诗钧大四时,他又辞去工作专门陪读。

“不这么做没有办法。”

“优秀孩子为什么成功的很少?因为这一路小孩可能会经历很多问题,但父母却没觉察到。”所以他决定全身心投入。

刚去UCLA时的沈诗钧

多年来,沈振雄还一直保持一个习惯——每天至少与沈诗钧互动谈话15分钟。除了帮孩子理清方向外,沈父还想借每天沟通的机会来提问,迫使孩子思考。

光是这一点,相信就极少有家长能做到。

“好多家长觉得好小事,认为浪费时间,其实很重要。你不问,子女就不思考,学习就自然慢。”

沈诗钧就一定比屏幕前的各位要聪明吗?至少沈振雄不这么认为——

“天才是无意义的词语,只要经过后天努力,人人都可成为世俗眼光所认定的「天才」。”

但比天才更重要的,是父母。

“世界上只有1%的天才,其余99%也可通过努力取得成功,父母就是阻碍小孩成功的绊脚石,问题是父母不肯改变,小孩永远不会进步。”

那么家长究竟该如何改变呢?

沈振雄认为,首先至少要区分清楚,把「子女学业放于第一位」与「满足自己心理需要」的分别。

“很多父母期望子女学业成功,只为光宗耀祖,或要子女超越自己的成就,达到自己以前做不到的梦想等。这些追求只会造成子女很大的压力,父母最终失望居多。

如果父母有此心理需要,子女却未能符合预期,自然会责骂和惩罚,安排补习后仍未见效,这些父母多会放弃、逃避培育子女的责任。”

在沈振雄看来,太多父母将教育孩子的责任交给了学校和补习班,而对机构的过度依赖,恰恰是大多数人失败的原因。

“明天考试,补习班给试卷,他做了、背了,明天真的就得了100分,可是又有什么意义呢?”

别让孩子陷入被动的学习,而是陪伴着探索,使孩子获得内驱力,学习动机比孩子的智商更重要。

“起跑线什么时候开始?得让孩子想跑才行,孩子一天不想跑,就不会有起跑线。”

| 分享: |

| 注: |

美大学招中国神童当教授18岁就已

美大学招中国神童当教授18岁就已