与杨振宁生活在一个时代,既是幸运,也是悲哀

作为肉体和身处俗务的杨振宁先生是幸福的,他获得了一般人花费十代人都达不到的荣华富贵,名满天下;但作为精神的杨振宁先生,却独处珠峰之巅,张嘴说话,无人回应,孤寂恐怖,而寒气逼人。

撰文丨任大刚

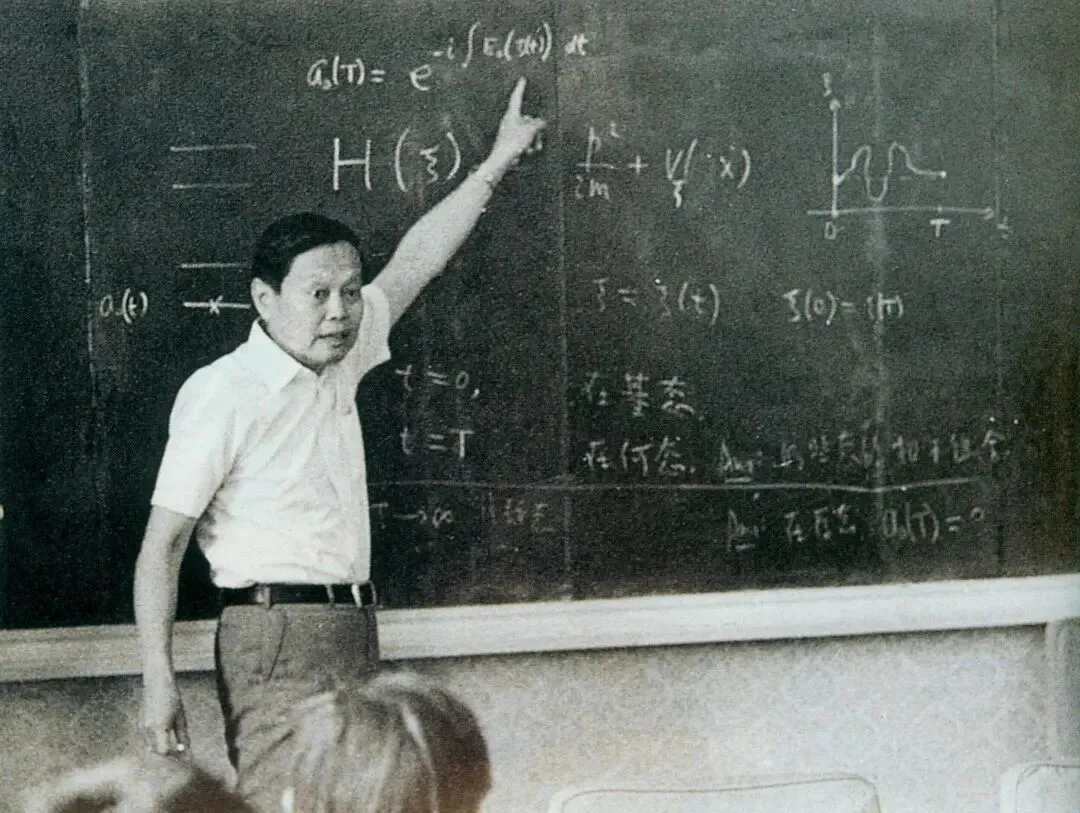

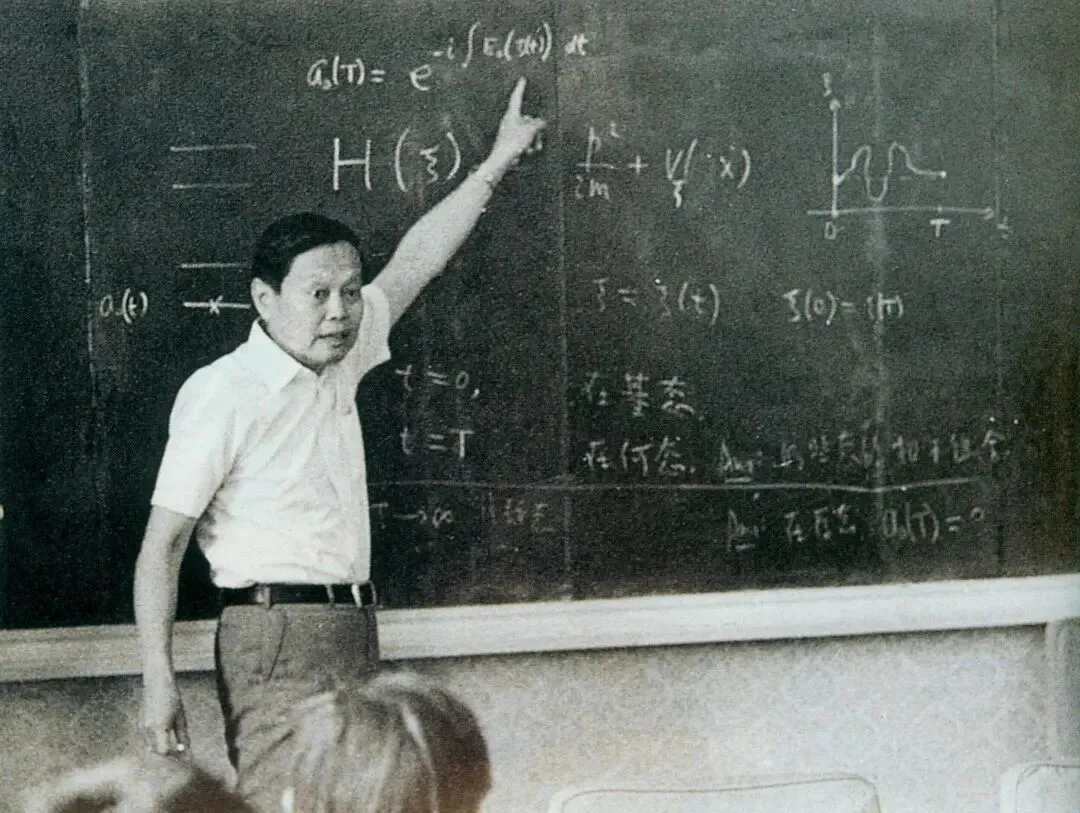

2025年度的诺贝尔奖刚刚颁发完毕,1957年度的物理学奖得主杨振宁先生即驾鹤西游,享年103岁。

我在朋友圈写了几句:

着名人物一旦过了100岁,经历的事情太多,会不自觉地成为矛盾复合体,就很难评价了,所幸杨先生是立得住且难得活明白了的人。如果将来人能活到150岁,很多人一会像某些报纸的合订本一样不能翻阅。“周公恐惧流言日,王莽谦恭未篡时。向使当初身便死,一生真伪复谁知?”没有比白老师更明白这个道理的了。

这几句话得到了一些赞同。不过还有些话,想继续说一说。

01

杨振宁的哲学意义

可以肯定的是,“physics”并非来自《永乐大典》,中国学者一开始取《大学》所列之“八条目”“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”的前两词,将它译为“格物致知”之学,简称“格致”,后来才译为“物理学”。

metaphysics字面上是“物理学之后”,更多时候翻译成“形而上学”,这是个最基础的哲学概念,有时候就直接等同于哲学本身:哲学就是形而上学,形而上学就是哲学。

用“形而上学”翻译“metaphysics”(物理学之后),是19世纪日本(专题)哲学家井上哲次郎(1855—1944年)发现《易经·系辞上》有“形而上者谓之道,形而下者谓之器”之句,遂径而取之。物理学是研究具体“器物”,乃“形而下”的学问,即“形而下学”;那么研究“器物”背后有什么作为支撑的学问,就应该叫“形而上学”,是本体之学。

但很可惜,形而上学是个被严重污名化的概念,说你这个人思想上“形而上学”,基本上就是“僵化”“保守”“片面”“冬烘”“固执”等等坏名词的客气表述。而掌握了“辩证法”,就等同于掌握了真理。

物理学是“器学”,形而上学或哲学是“道学”、“玄学”。“道”“器”两者,井水是否犯河水,尚且两说,形而上学因其处于“上”的位置,物理学在它面前,常显卑下。

但这毕竟是19世纪及其之前的经典物理学时代的老掌故。进入20世纪,当量子物理学横空出世,传统的形而上学之道,已经“驾驭”不住物理学之器的新发展,显而易见地式微。传统哲学的领域,被物理学啃掉一大块。

经典物理学和量子物理学广泛运用数学公式,严密论证构建出一个精确而全新的世界观。它的魅力,要远远大于传统形而上学那些运用大量模糊语言构建的世界观,且更有可信度。

猜您喜欢

您可能也喜欢

评论

发表评论

视频

相关功能

加西网微信公众平台

加西网新闻