-

楼主 / tjh27

楼主 / tjh27

- 时间: 2022-10-01 13:48——他们两人的专业选择,或许都受到提倡实业救国的孙中山先生直接影响一般文献认为,李四光先生1913年赴英学“采矿专业”,完全是他个人的设想。有文章称,民国政府成立后,李四光一度担任湖北军政府的实业部长。然而,随着政局的动荡,李四光被迫去职。怀着对祖国前途的担忧,他远渡重洋,前往英国留学。在日本,李四光的专业是船舶制造,但实业部长的经历告诉他,中国更缺乏矿产开采和冶炼方面的人才。所以来到英国后,他选择进入伯明翰大学钻研起地质学。只用了六年时间,就从一个门外汉,进入到地质学的最前沿!然而,对他年轻时候有深刻影响的留日期间好友马君武先生1910年已从德国柏林工业大学获得冶金专业的工学士。两人的专业选择,未必是相互独立、不知情的巧合。可以推断,马君武先生在留德期间,应当与当时在国内的李四光先生保持良好的交往。青少年时期,李四光先生在留日期间,受到年长一些的好友马君武先生的强烈影响。《李四光与辛亥革命》一文介绍:“李四光与革命者的交往对其一生产生了深远的影响。其中,特别是孙中山对他的勉励影响了他的一生。如,与革命者的交往,使他逐步明确了革命与改良的区别。“和马君武接触得多了,李四光渐渐分清了孙中山和康梁的区别。康、梁是主张自上而下的改革,通过皇帝朝廷实行变法,而孙中山则主张自下而上,推翻大清王朝,推翻中国几千年的封建专制制度,建立中华民国,平均地权。”《辛亥革命百年纪念文库 马君武集》一书提到李四光先生写过《在辛亥革命中的马君武》。《李四光年谱》的《李四光著作目录》里1940年有《追念君武先生几件小故事》。在地质学知识方面,1910年就在德国翻译了《矿物学》著作等的马君武,对1913年出国的好友李四光先生不无影响。

-

-

第 2 楼 / tjh27

第 2 楼 / tjh27

- 时间: 2022-10-01 13:49爱因斯坦真的流露过“我年轻时的最大梦想是成为一名地理学家”吗?——广为流传于欧美、南美与澳州、非洲等的该故事很可能是虚构——爱因斯坦发表过地理类文章《河流蜿蜒的原因和所谓的比尔定律》

爱因斯坦“我年轻时的最大梦想是成为一名地理学家”的故事,在不少英文地理知识类网页中可以见到。南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校地理学教授Wendy Shaw在其主页(www.siue.edu/~wshaw/)中写道:“A quote often attributed to Albert Einstein(rumor has it that he probably didn't say it - but it sounds good!):‘As a young man, my fondest dream was to become a geographer.However, while working in the customs office I thought deeply about the matter and concluded it was far too difficult a subject. With some reluctance I then turned to physics as a substitute.’”Wendy Shaw也表示了一定的怀疑。一本英文的科普类地理系列书籍之一《The 21st Centurian Constructive Geographical Thoughts Part 2》称,爱因斯坦带着沮丧讲了这个故事:“‘As a young man, my fondest dream was to become a geographer. However, while working at the customs office, I thought deeply about the matter and concluded it was far too difficult a subject. I then turned to Physics as a substitute.’Albert Einstein, great scientist is reported to have said in despair about Geography. The present series aptly titled “Geography Made Simple” is our humble attempt at removing fear of Geography subject from minds of students by presenting books that are written in lucid, simple and easy-to-understand language. ”这个故事在欧美及澳州、非洲的大学及多个地理科普与教育类网站被专业人士津津乐道。不过,这个故事的中文版似乎还难见到。南非地理学者Arulsivanathan Naidoo在网上可见的两个学术报告中都引用了这个故事。他认为这个引言一般被认为出自爱因斯坦(Quotation widely attributed to Albert Einstein)(https://erln.gtac.gov.za/images/jevents/5620f7ccd57c36.95252575.pdf)。有国外人士对这个故事表示了怀疑,但他无法辨别真假:“ I have a doubt about this Einstein quote, I don't know if its true or not, I hope you can help me with this:“As a young man, my fondest dream was to become an Geographer However while working in the field, I thought deeply about the matter and concluded that it was far too difficult a subject. With some reluctance I then turned to Physics as a substitute” – Albert Einstein”(wishes-quote.com/%F0%9...bout-time/)有几份材料称,这个故事来自爱因斯坦一封没有公开的信,我推测这个说法是凭空想象,可能没有这样的信件存在。

该故事的最早出处,可能是这样的:“In the 1970’s a New York State University staff member posted the quotation on his office door as a joke directed at the Physics faculty.” (www.acsa.edu.au/pages/...iculum.pdf)。根据这个网页的介绍,1970 年代,纽约州立大学的一名工作人员把这句话贴在他办公室门上,作为一个指向物理系同仁的笑话。这个爱因斯坦“我年轻时的最大梦想是成为一名地理学家”的故事,很可能是这位工作人员为逗乐而编造的。据可信的文献,爱因斯坦在其子选择大学专业时表露过曾对泥沙研究的兴趣,后因感觉太复杂而放弃了。小爱因斯坦没有听从劝告,毅然走上了泥沙研究之路,后来成为泥沙界的世界级权威之一。中国青年网2017年的一则访谈《曲兆松:创业就是“一路上跋山涉水,风光无限”》讲了小爱因斯坦与泥沙研究的故事:“每当回忆起自己与水利行业结缘的经历,曲兆松总会讲起一个令他印象至深的故事。上个世纪90年代在清华大学读硕期间,曲兆松师从于我国著名泥沙专家王兴奎教授。而王兴奎教授的恩师钱宁院士是我国河流治理水沙科学的奠基人,在美国留学期间曾师从于著名物理学家爱因斯坦之子小爱因斯坦。正是源于这个渊源,曲兆松听说了小爱因斯坦择业的故事,“小爱因斯坦年少时对未来从事何种专业深感迷茫,便向父亲爱因斯坦请教,爱因斯坦没有过多要求,只提出了一点建议,即做什么都可以,就是不要涉足泥沙和紊流。爱因斯坦给出的理由是,这两个领域太过复杂,研究难度太大。”曲兆松说,面对建议,小爱因斯坦却并没有选择退缩,反而以明知山有虎偏向虎山行的勇气投身水利行业,最终成为河流治理与紊流结构研究领域的主要推动者之一。小爱因斯坦的择业故事给曲兆松留下了深刻印象,也令他对水利专业和行业有了更深的认识,成为他决定毕生从事泥沙科学研究的重要起点。”(qnzz.youth.cn/tegao/20...165722.htm)中文中也有一点爱因斯坦该故事的影子。据称,《地理学评论(第1辑)》(2009-10)里可能“还有讲段子的,说爱因斯坦刚进大学学的是地理学,觉得太难,转物理学了,说咱们地理学家都是很聪明的,人文地理学家是最聪明的。。。”(book.douban.com/review/7410179/)爱因斯坦年轻时的最大梦想未必是成为一名地理学家,但他后来也做过涉及地理学的研究工作,比如《 河流蜿蜒的原因和所谓的贝尔定律》(Die Ursache der Mäanderbildung der Flußläufe und des sogenannten Beerschen Gesetzes)(m.thepaper.cn/baijiahao_10194974)。爱因斯坦“我年轻时的最大梦想是成为一名地理学家”故事,对于激发年轻学子对地理学的兴趣,或许有些益处,可惜这个故事大概率是不符合史实的虚构。附:不同材料的介绍 -

-

第 3 楼 / tjh27

第 3 楼 / tjh27

- 时间: 2022-10-01 13:53

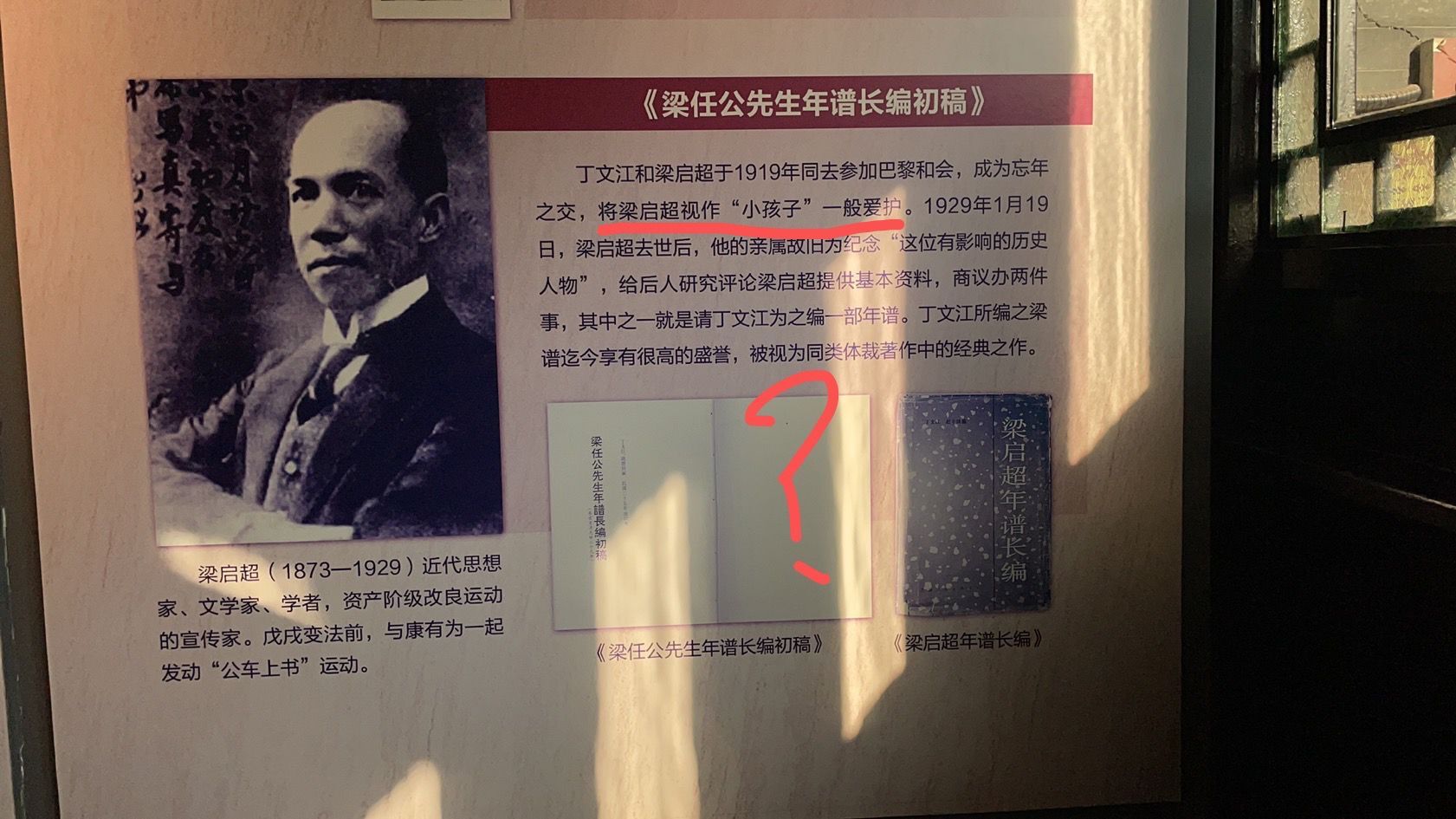

1919年巴黎和会时期,小梁启超14岁的丁文江“将梁启超视作‘小孩子’一般爱护”系误解

——巴黎和会时期,小梁启超14岁的丁文江“将梁启超视作‘小孩子’一般爱护”?

——丁文江陪同梁启超赴巴黎和会,是“1918年底”,部分文献误作1917年

——1915年1月,梁启超发出第一次脱离政治的宣言《吾今后所以报国者》

——有称,梁启超由政治家到学者转变的标志是1917年11月的退出政界宣言

——梁启超淡出政界、专攻学术受二次宣言后结交的丁文江先生的强烈影响?

昨日(2021年12月6日)在泰州市黄桥镇丁文江纪念馆参观,看到介绍中有称:“丁文江将梁启超视作‘小孩子’一般爱护”。我看了之后觉得有点荒诞,并告知了纪念馆工作人员。

1918年底丁文江先生(1887年04月13日-1936年01月05日)陪同梁启超先生(1873年2月23日-1929年1月19日)赴巴黎和会,其间的交往真存在“丁文江将梁启超视作‘小孩子’一般爱护”吗?而且这种小鸟依人、言听计从般的用语对于作为长者且正当壮年、锋头正健的梁启超合乎实际吧?

至于丁文江陪同梁启超赴巴黎和会的时间,网上也有不同说法。《前地质调查所的历史回顾:历史评述与主要贡献》(程裕淇 陈梦熊主编,1996)称“1917年丁文江随梁启超赴欧洲考察,并列席巴黎和会”。

《 民国高校教师生活研究》(王建军著,2018)介绍:“梁启超,字卓如,号任公,又号饮冰室主人,广东新会人。早年参与清末维新变法运动,后流亡海外。辛亥革命后一度涉足政坛,1919年后脱离政界,专心著述与讲学,先后在东南大学、南开大学等高校担任讲座,1925年受聘为清华国学研究院导师。”

时隔不到4年,在著名的科玄大战中,丁文江与梁启超成了相互对立阵营的大员,丁文江坚决站在科学派一边,而梁启超拥护玄学派。在观点差异上,梁启超等人从欧战的爆发指出物质文明的破产,丁认为欧战非但不是科学和工业文明的过错,而恰恰是缺乏科学精神所致。

《梁启超接受劝告》(2016,张君燕)一文所称的“1918年12月底,梁启超去欧洲考察,丁文江担任考察团的翻译和科学顾问一同前往。随着交往的加深,梁启超对丁文江的才华很赏识,而丁文江也很敬重梁启超,于是两人惺惺相惜,结下了深厚的友谊。”可能更接近事实。梁启超先生个性上有“童真与孩子气”的天真与谦和,这在其他文献上也有出现,但有“天真”,未必就会被当成“小孩子”爱护。

丁文江先生的侄子丁子霖在文章《丁文江〈梁启超年谱〉》(www.tzhl.gov.cn/art/20...25635.html)里介绍:1929年梁任公先生逝世后,我二伯父(丁文江)曾写过一副挽联:“生我者父母,知我者鲍子。在地为河岳,在天为日星。”这里,我二伯父引用了春秋时管仲感念鲍叔牙的一句话:“生我者父母也,知我者鲍子也”,以此来悼念他所崇敬的这位宽厚长者。

所谓““丁文江将梁启超视作‘小孩子’一般爱护””,结合我的搜索,真相看来是:根据凤凰卫视的视频“丁文江曾评价梁启超:个性仁厚,很难做一个好的政治家”(v.ifeng.com/c/85PPXuqw...w=pcclient),丁文江戏称梁启超为“小孩子”,并不包含什么爱护之义,而只是善意嘲讽梁启超“过于天真、不懂得政治”。在梁启超无奈之下反问“谁适合做政治呢?”丁文江先生骄傲地说“当然是我了”。根据丁文江先生纪念馆的一篇丁文江谈他为什么热衷政治的文章,他自视甚高,肯定觉得自己才是比梁启超先生高明的政治家。因此,在丁文江先生看来,梁在政治上就像“小孩子”一样幼稚。梁启超先生此前已通过《声明》表示隐退,此时丁文江先生再大泼冷水,最多加快隐退步伐而已。

一句话,通过巴黎和会结交,丁在政治上战胜了或“劝退”了梁启超。然而4年后的科玄大战,梁启超先生并不示弱,还是针锋相对。《五四的思想世界》(增订本)(高力克著,2019)提到科玄大战双方的态度时介绍:“丁文江以科学统一人生观的‘理性的傲慢’,更是遭人非议。梁启超批评丁的人生观统一论很像‘别黑白而定一尊’的‘专制宗教家’的口吻,而非科学家的态度。”

至于““丁文江将梁启超视作‘小孩子’一般爱护”的原始出处,有学者介绍“这句话我记得是出自丁文渊的回忆文章”,我相信出处很可能是正确的。问题之一,丁文渊先生在信誉上有点“自身难保”、同济校史对其评介也很复杂、加之是事后听到的传说,因此他的回忆可靠性与客观性是要打问号的。

东北师范大学博士论文《梁启超晚期文化观研究》(2017)指出:“护国战争结束后,梁启超发表了第二次脱离政界宣言,提出弃政从政,要当‘在野政治家’,以便‘在言论界补助政府、匡救政府’。......但是,以梁启超的个性,他绝不想真的充当在野派,......护国战争之后,在国内众多的派别中,他最终还是锁定了实力强大的段祺瑞,将段祺瑞作为实现自己政治理想的助力。首先,袁世凯去世后,梁启超就为段祺瑞摇旗呐喊,呼吁各方拥护段祺瑞的武力统一政策。......1917年,段祺瑞于11月15日向代理大总统冯国璋提出辞职,梁启超也因此同段内阁其他阁员一并提出辞呈,从此彻底离开政治舞台。”

-

第 4 楼 / 黃礽耀 sfiawong

第 4 楼 / 黃礽耀 sfiawong

- 时间: 2022-10-06 19:22

-

第 5 楼 / 黃礽耀 sfiawong

第 5 楼 / 黃礽耀 sfiawong

- 时间: 2022-10-08 14:15

tjh27 写道:

tjh27 写道:

1919年巴黎和会时期,小梁启超14岁的丁文江“将梁启超视作‘小孩子’一般爱护”系误解

——巴黎和会时期,小梁启超14岁的丁文江“将梁启超视作‘小孩子’一般爱护”?

——丁文江陪同梁启超赴巴黎和会,是“1918年底”,部分文献误作1917年

——1915年1月,梁启超发出第一次脱离政治的宣言《吾今后所以报国者》

——有称,梁启超由政治家到学者转变的标志是1917年11月的退出政界宣言

——梁启超淡出政界、专攻学术受二次宣言后结交的丁文江先生的强烈影响?

昨日(2021年12月6日)在泰州市黄桥镇丁文江纪念馆参观,看到介绍中有称:“丁文江将梁启超视作‘小孩子’一般爱护”。我看了之后觉得有点荒诞,并告知了纪念馆工作人员。

1918年底丁文江先生(1887年04月13日-1936年01月05日)陪同梁启超先生(1873年2月23日-1929年1月19日)赴巴黎和会,其间的交往真存在“丁文江将梁启超视作‘小孩子’一般爱护”吗?而且这种小鸟依人、言听计从般的用语对于作为长者且正当壮年、锋头正健的梁启超合乎实际吧?

至于丁文江陪同梁启超赴巴黎和会的时间,网上也有不同说法。《前地质调查所的历史回顾:历史评述与主要贡献》(程裕淇 陈梦熊主编,1996)称“1917年丁文江随梁启超赴欧洲考察,并列席巴黎和会”。

《 民国高校教师生活研究》(王建军著,2018)介绍:“梁启超,字卓如,号任公,又号饮冰室主人,广东新会人。早年参与清末维新变法运动,后流亡海外。辛亥革命后一度涉足政坛,1919年后脱离政界,专心著述与讲学,先后在东南大学、南开大学等高校担任讲座,1925年受聘为清华国学研究院导师。”

时隔不到4年,在著名的科玄大战中,丁文江与梁启超成了相互对立阵营的大员,丁文江坚决站在科学派一边,而梁启超拥护玄学派。在观点差异上,梁启超等人从欧战的爆发指出物质文明的破产,丁认为欧战非但不是科学和工业文明的过错,而恰恰是缺乏科学精神所致。

《梁启超接受劝告》(2016,张君燕)一文所称的“1918年12月底,梁启超去欧洲考察,丁文江担任考察团的翻译和科学顾问一同前往。随着交往的加深,梁启超对丁文江的才华很赏识,而丁文江也很敬重梁启超,于是两人惺惺相惜,结下了深厚的友谊。”可能更接近事实。梁启超先生个性上有“童真与孩子气”的天真与谦和,这在其他文献上也有出现,但有“天真”,未必就会被当成“小孩子”爱护。

丁文江先生的侄子丁子霖在文章《丁文江〈梁启超年谱〉》(www.tzhl.gov.cn/art/20...25635.html)里介绍:1929年梁任公先生逝世后,我二伯父(丁文江)曾写过一副挽联:“生我者父母,知我者鲍子。在地为河岳,在天为日星。”这里,我二伯父引用了春秋时管仲感念鲍叔牙的一句话:“生我者父母也,知我者鲍子也”,以此来悼念他所崇敬的这位宽厚长者。

所谓““丁文江将梁启超视作‘小孩子’一般爱护””,结合我的搜索,真相看来是:根据凤凰卫视的视频“丁文江曾评价梁启超:个性仁厚,很难做一个好的政治家”(v.ifeng.com/c/85PPXuqw...w=pcclient),丁文江戏称梁启超为“小孩子”,并不包含什么爱护之义,而只是善意嘲讽梁启超“过于天真、不懂得政治”。在梁启超无奈之下反问“谁适合做政治呢?”丁文江先生骄傲地说“当然是我了”。根据丁文江先生纪念馆的一篇丁文江谈他为什么热衷政治的文章,他自视甚高,肯定觉得自己才是比梁启超先生高明的政治家。因此,在丁文江先生看来,梁在政治上就像“小孩子”一样幼稚。梁启超先生此前已通过《声明》表示隐退,此时丁文江先生再大泼冷水,最多加快隐退步伐而已。

一句话,通过巴黎和会结交,丁在政治上战胜了或“劝退”了梁启超。然而4年后的科玄大战,梁启超先生并不示弱,还是针锋相对。《五四的思想世界》(增订本)(高力克著,2019)提到科玄大战双方的态度时介绍:“丁文江以科学统一人生观的‘理性的傲慢’,更是遭人非议。梁启超批评丁的人生观统一论很像‘别黑白而定一尊’的‘专制宗教家’的口吻,而非科学家的态度。”

至于““丁文江将梁启超视作‘小孩子’一般爱护”的原始出处,有学者介绍“这句话我记得是出自丁文渊的回忆文章”,我相信出处很可能是正确的。问题之一,丁文渊先生在信誉上有点“自身难保”、同济校史对其评介也很复杂、加之是事后听到的传说,因此他的回忆可靠性与客观性是要打问号的。

东北师范大学博士论文《梁启超晚期文化观研究》(2017)指出:“护国战争结束后,梁启超发表了第二次脱离政界宣言,提出弃政从政,要当‘在野政治家’,以便‘在言论界补助政府、匡救政府’。......但是,以梁启超的个性,他绝不想真的充当在野派,......护国战争之后,在国内众多的派别中,他最终还是锁定了实力强大的段祺瑞,将段祺瑞作为实现自己政治理想的助力。首先,袁世凯去世后,梁启超就为段祺瑞摇旗呐喊,呼吁各方拥护段祺瑞的武力统一政策。......1917年,段祺瑞于11月15日向代理大总统冯国璋提出辞职,梁启超也因此同段内阁其他阁员一并提出辞呈,从此彻底离开政治舞台。”

[pre]

梁启超(1873—1929),近代思想家、政治家、文学家,与康有为一起领导了“戊戌变法”。广东新会人,字卓如,一字任甫,号任公,又号饮冰室主人。八岁学为文,九岁能缀千言,17岁中举。后师从康有为,成为资产阶级改良派的宣传家。维新变法前,与康有为一起联合各省举人发动“公车上书”运动,此后先后领导北京和上海的强学会,又与黄遵宪一起办《时务报》,任长沙时务学堂的主讲,并著《变法通议》为变法做宣传。

百日维新失败后,与康有为一起流亡日本。继续推广“诗界革命”,批判了以往那种诗中运用新名词以表新意的做法。在海外推动君主立宪。辛亥革命之后一度入袁世凯政府,担任司法总长;之后对袁世凯称帝、张勋复辟等严词抨击,并加入段祺瑞政府。他倡导新文化运动,支持五四运动。其著作合编为《饮冰室合集》。 ※《饮冰室合集》全目录·瓜分危言·少年中国说·三十自述·中国之社会主义◇新中国未来记(小说)◇梁启超家书◇要籍解题及其读法◇王安石传(原文)◇王安石传(白话译本)◇词集◇诗集◇文集◇中国国债史◇中国之武士道◇意大利建国三杰传◇德育鉴◇自由书◇欧游心影录◇新大陆游记◇新民说◇戊戌政变记◇中国历史研究法◇中国近三百年学术史◇清代学术概论◇先秦政治思想史◇李鸿章传◇饮冰室合集◇饮冰室专集◇变法通议◇论中国学术思想变迁之大势

※《饮冰室合集》全目录·瓜分危言·少年中国说·三十自述·中国之社会主义◇新中国未来记(小说)◇梁启超家书◇要籍解题及其读法◇王安石传(原文)◇王安石传(白话译本)◇词集◇诗集◇文集◇中国国债史◇中国之武士道◇意大利建国三杰传◇德育鉴◇自由书◇欧游心影录◇新大陆游记◇新民说◇戊戌政变记◇中国历史研究法◇中国近三百年学术史◇清代学术概论◇先秦政治思想史◇李鸿章传◇饮冰室合集◇饮冰室专集◇变法通议◇论中国学术思想变迁之大势

[/pre] -

第 6 楼 / HAPPY2017

- 时间: 2022-12-20 10:47

李四光先生1913年赴英学采矿专业,很可能受留日好友、1910年德国冶金专业毕业的马君武先生影响 —