-

楼主 / maohu

- 时间: 2021-7-14 00:24原创:新氧

“直到今天早上,我才觉得我和我爸如此之熟悉,(但)仅仅是今天早上。(这种感受)一点不夸张、一点不诗意”。

在许知远采访郝蕾的尾声,她这样说。

熟悉,并不是在同一个屋檐下生活几十年,就一定能够拥有的感觉,而表达又会有普通-夸张、现实-诗意等的区别。

只言片语间,郝蕾就让我们见识到了她对自我感受的敏锐。

近几年我们总会听到这样一句模板酸话,“人心糙了,xxxx也没滋味了”(请随意代入吃饭、喝茶、看书等)。

而郝蕾就恰好向我们展示了它的对立面,即一个有着敏锐感受力的人,她的生存体验是多么的细腻丰富。

当郝蕾描述十几岁独自出门拍戏的感受时,她说:

“当时并不觉得苦,但是我现在想起来,我觉得可能是有一种隐隐的伤害”。

不仅会分辨当下的感受,还会不断反刍过去的自己,在某些时刻究竟感受到了什么、遭遇了什么。

感知的触角似乎伸向了内心和环境的所有角落,不间断地体会着各种感觉与情绪,以及其中的差异和逻辑。

让我们发现,“哦,原来一个专业演员是这样面对世界的”。

要么没法表达、要么没什么感受,要么两个都没有,这正是我们跟郝蕾这类优秀的艺术工作者的区别。

并直接导致了我们与她们,审美能力的差异。(术业有专攻。抛开整容不说,郝蕾在表演上是有一定审美的,虽然不能说是顶级)

因为感受是一切审美活动的基础。

我们的审美活动,无非就是从那些借由听觉、视觉、嗅觉、触觉及感知综合提取到的信息中,挑选出我们喜欢的部分,并谓之以“美”。

那些我们认为“审美很好”的人,也无非就是那些挑出了符合我们期待的信息的人。

所以审美好这种评价,其实是非常个性化的。

对于杀马特来说,日本视觉系乐队的成员,审美是很好的。

但对于讲求精致、优雅的城市中产来说,他们无疑是坏品味的代表。

对于严肃、审慎、充满怀疑精神的先锋学者来说,讲求“精致、优雅”的城市中产,是实打实的消费主义韭菜。

可是手握大权、财产丰厚的上流阶层,又会嘲讽先锋学者在物质上捉襟见肘的穷酸审美。

然而到了信奉侘寂美学的人那里,上流阶层讲求的富贵、排场,却又显得十分可笑了。

说到这里,我们不难发现,“提高审美能力”这句话的意思其实是很笼统的。

因为当你做出一个超级爆炸酷炫的发型时,杀马特会告诉你,“你的审美太棒了”。但城市中产可能会说,“你的审美完蛋了”。

当你实现简洁朴素、甚至破衣烂衫,顺利得到先锋学者“你已经脱离了低级趣味”的赞赏时。

▲居伊·德波

old money们却可能会对你说,“真不知道你们为什么要把自己搞成这个鬼样子”。

那么问题来了:

“提高审美能力”这个号召,究竟要把我们带去哪里?

是艺术家用什么我们就用什么,还是富豪买什么我们就买什么,抑或是明星穿什么我们就穿什么?

其实都不是。

“提高审美能力”所要提高的,实际上是不被上述所有这些群体的任何美学思想所裹挟的、独立进行美学判断的能力。

而方法就是——真诚面对自己的感受,并努力分辨它。

人们都说草间弥生的圆点很有灵性、南瓜很童真,但在面对它们时,你感受到了什么?

或许除了灵性,还看到了“聪明”的装疯卖傻。

人们都说安藤忠雄的光之教堂很美,但你的感受是什么?

或许在简洁、崇高之余,还看到了强硬和冷峻。

面对同样的情景,之前的你可能只会体会到“愤怒”这一种层次的情绪。

但在刻意分辨感受之后,你或许还会发现“愤怒中包含着羞愧,和你不愿意面对现状的逃避”。

那么对于像伯格曼这样的大师来说,他可能还会get到,“每个人在面对人生时,扑面而来的虚无感”。 -

-

第 2 楼 / maohu

- 时间: 2021-7-14 00:25

▲电影《呼喊与细语》

所谓艺术家的敏锐,所指的,其实就是这些东西。

艺术大师们所拥有的美学自信,根源也就在这里。

通过长期无限细分感受之后,他们确切地了解了自己要什么、喜欢什么、什么是重要的,也就很难被其他人的判断带跑。

杨德昌会为了一段汽车呼啸而过的音效,拉着录音师半夜去山路边蹲点,一蹲就是几个小时,只为蹲到那几秒最理想的“咻~”。

也会让一堆人花两天时间做实验,只为保证那只飘在空中的气球,可以在恰当的时间以恰当的方式爆破。

库布里克在拍摄电影《斯巴达克斯》时,为了精确调整每一具“尸体”在画面中的位置,他选择给几百位尸体演员制作号码牌。

在拍摄《巴里·林登》时,为了充分表现自然光的魅力,他索性直接去NASA搞到了卫星专用的F0.7镜头…

为什么一定要这样呢?只能说,远比常人细腻敏锐的感受,让他们难以做到退而求其次。

他们的美学,也就在这样不断追问和表达自己的感受中,逐渐呈现出了完整的面貌。

从《牯岭街少年杀人事件》到《一一》,杨德昌在持续表现的,是带有厚重现实感的美/丑。

他不追求游离在现实之外的理想和梦幻,而是把焦点放在了现实生活中那些饶有趣味、颇具深意的部分。

它们是婚礼和葬礼、年少和衰老。

青春的朝气和中年的颓唐。

也是汽车疾驰而过,那一声带来空间感的“咻”~

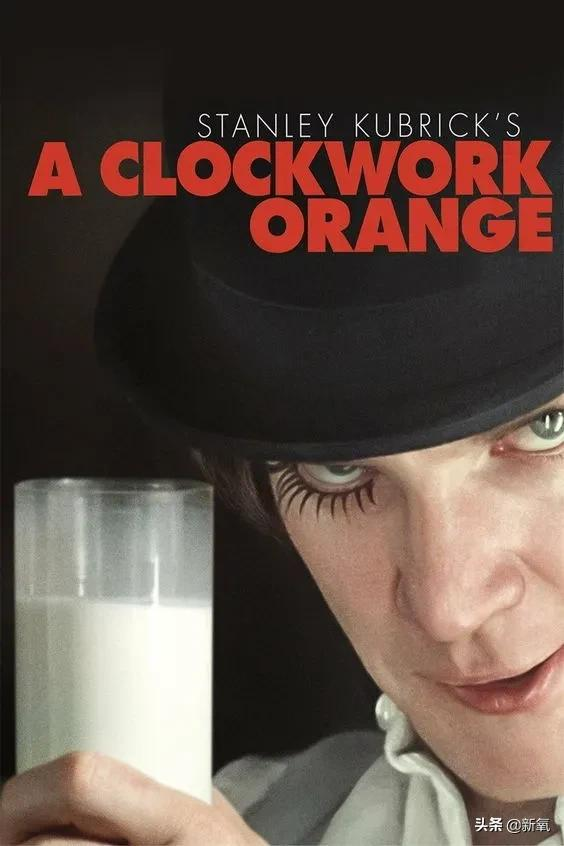

库布里克钟爱的,则是某种厌世基调的怪诞美、黑色幽默和冷酷氛围。

比如给《发条橙》中的“超暴力”夜晚场景,配上浪漫的《雨中曲》。

让《杀手之吻》的主人公与坏蛋在堆满服装模特的库房里,手拿长矛和消防斧笨拙地打斗。

还有《全金属外壳》里,那个混合了严肃、整洁、纪律严明和夸张、神经质的开头。

都在告诉我们,这是库布里克的美学而不是别人的。他很少会让我们痛快地做出明确的反应,而是永远都在呈现复杂和冲突。

可见,是感受搭建起了我们的精神世界,并因各自感受力的敏锐程度及可感范围的不同,让每个人的世界都是独一无二的。

榴莲千层在你的世界里是首屈一指的绝妙甜品,但在某些人眼里,却是实打实的黑暗料理。

冰美式是你的夏日必备,但却总有一些人发出疑惑,“为什么刷锅水还要卖二十多一杯?”

世界的参差,就这么来了。

同样是初次见到易烊千玺,你的感受率先触达的,是他初生牛犊不怕虎、暗戳戳努力的精神气。

但我的感受最先get到的是,“他好像一只帅猴子啊”。

各自的感受,就这样把我们区隔了开来。

所以不要相信那些“大众都是千人一面的庸碌存在”的话语,只要我们仔细观察就会发现,每个人都充满个性。

因此,每个人也都必然拥有她自己的美学。

让人们去拥有本能之外的共性、去拥护某种特定的美学,才是非常困难的事。

为了达到这个目的,各种团体花了许多年、讲了许多故事、撒了许多钱。

才让我们愿意忽略掉,那些由自我感受搭建起来的真正的个性。把它们广告里宣扬的个性当个性,把它们推崇的美当美。

那么,拥有个性审美、提高自己审美能力的关键,其实就在于把解释自己感受的权力,从大V、明星、品牌甚至是设计师、艺术家的手中夺回来。

坚信对于美的一切叙述,都需经过自己的判断,才得以真正成立。而判断的工具,就是我们仔细分辨之后的感受。

-

为什么郝蕾整商堪忧,却能告诉我们如何提升美商能力?