@新浪图片

如果说规模最大的“广场舞”,恐怕要数文革时期的“忠字舞”了。这种动作简单的舞蹈,不需要专门的训练,易学易会,动辄上万人参与,将“广场舞”的动员意义和群体性放大到了极限。图为天安门广场上的“忠字舞”表演。

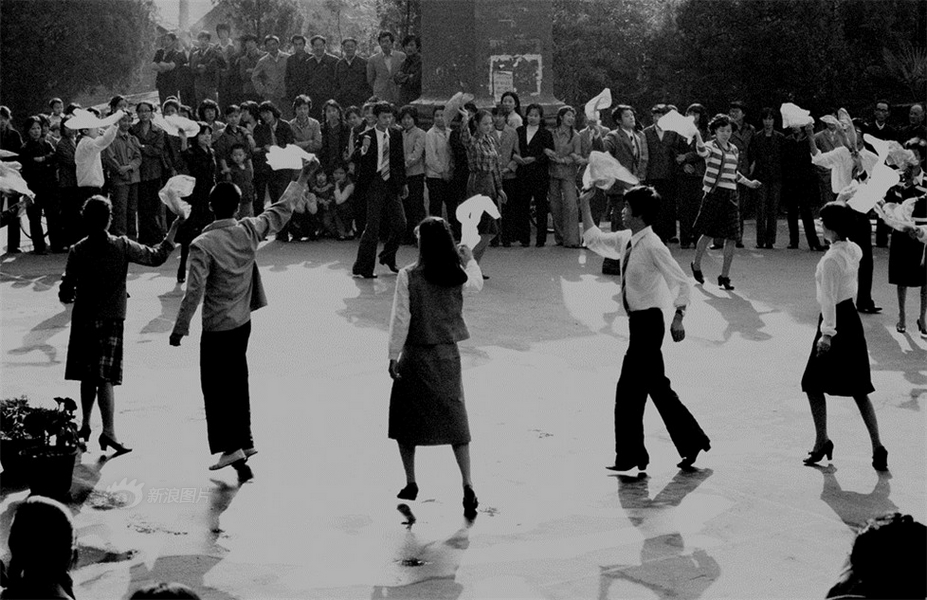

改革开放之初,诸如“交际舞”、“迪斯科”这种舞蹈,在社会主义国家被当成“资产阶级颓废文化”而备受打压。当时能在公开场合跳的集体舞蹈,大多是在官方看来“积极向上”的。1982年,人民大学,青年人跳青春圆舞曲,庆祝五四青年节。摄影:张兆增

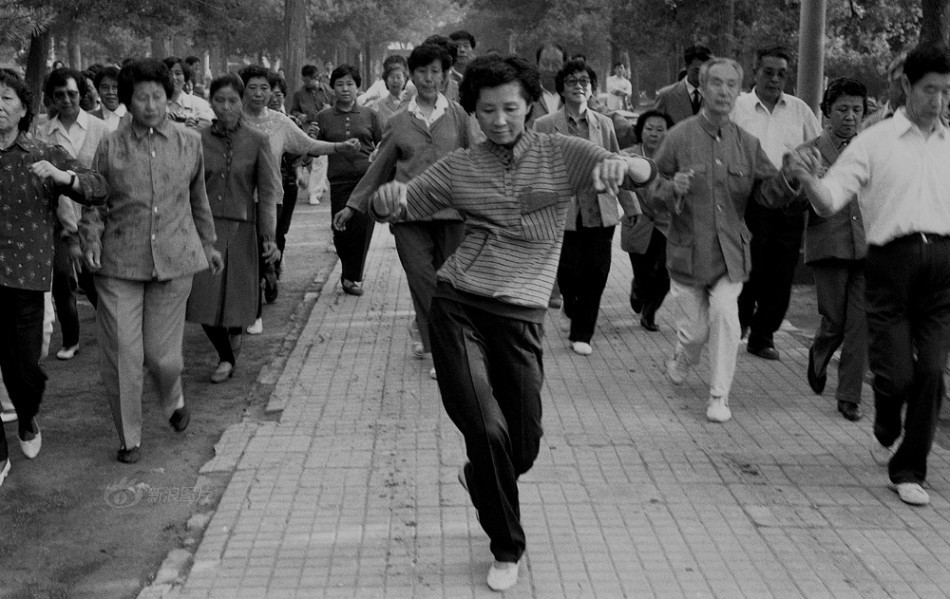

直到80年代后期,随着国外的“新鲜事物”不断传播到中国,在公开场合跳舞这种事儿,才被人们一点一点接受。1987年,北京天坛公园,跳舞的市民。摄影:黄小兵/FOTOE

不过同时,也有人坚持认为跳舞是“低级庸俗”的行为,应该予以制止。1987年,北京地坛公园,公园管理人员骑车到处阻止舞者。摄影:张兆增

但是制止归制止,人民日益增长的健身需求仍然需要得到满足,于是“广场舞”这种形式便横空出世了。1987年,北京地坛公园,教迪斯科舞。摄影:张兆增

有人说,广场舞的好处在于,既可以满足中老年对于音乐和舞蹈的热爱,又不至于惹出有伤风化的口水官司,自我解放的追求与授受不亲的旧俗中西合璧,自然风起云涌,星火燎原。2003年10月,北京,在公园内跳舞。摄影:袁学军/CTPphoto/FOTOE

在经历了近30年的发展后,广场舞已经不仅仅局限于几种常见的舞蹈,而是向着多元化的方向发展变化。2014年2月23日,来自陕西西安一支绳舞队的女子,在天安门广场舞起绳舞操。摄影:郑永/东方IC

“广场舞”其实也完全不是自发扩散的现象。2005年开始的创文创卫活动,以及北京奥运会的全民健身活动,为广场舞的盛行提供了土壤。2010年10月26日,浙江省台州市,首届中老年千人排舞展示活动,演员正在表演排舞。摄影:郏策/CFP

在这样官方和民间力量的共同作用下,“广场舞”以燎原之势迅速普及,规模越来越大、人数越来越多、连服装音乐动作等方面也越来越讲究。2012年10月1日,江苏省扬州市,舞蹈选手正在“红舞献祖国”广场舞蹈比赛中表演。摄影:孟德龙/CFP

在《全国文明城市数据指标细则》中,对群众体育的发展有明确的要求:“区级大型广场文化活动次数每年不少于8次”。2013年9月19日,江苏淮安市民健身广场,省运会倒计时一周年活动上,市民代表表演广播体操和广场舞《最炫民族风》。摄影:贺敬华/东方IC