為何我堅信:台灣與我們不會分離?

日期: 2022-08-07

新聞主題: 北京,上海,天津,重慶,習近平,胡錦濤,江澤民,鄧小平,毛澤東,薄熙來,周永康

來源: 海邊的西塞羅

人,並不棲居在邦國中,人棲居在自己的語言裡。

請不要忘記,我們的母語,就是我們真正的故土。

——蕭沆(Emil Cioran)

1

說來很有意思,我第一次跟台灣同胞有較長時間的交流,居然是在日本發生的。

記得幾年前,新冠疫情還沒爆發,我有一次去神戶旅游,爬六甲山,因為在山頂上看了太久阪神平原的夜景,而錯過了巴士。

山上又打不到出租車(日本出租太貴,有我也不會舍得打),只能徒步趕往下山纜車的車站。

可走著走著,我又不免有些害怕,不知自己到底能不能在末班車發車前趕得上,要是在山上下不去,可就慘了。

正為難的時候,遠遠見到空無一人的路上也走著一個游客模樣的大叔。

我當時心想,太好了。應該也是錯過了巴士又急於下山的人。於是就緊趕幾步上去找他問詢。

“不好意思,請問您也是要去做下山纜車的嗎?走這個方向沒錯吧?”以為他是日本人,我就用日語跟他搭話。

“嗯,是的,是這條路沒錯。”他也用日語回答說。

“那請問徒步過去還來得及麼?”我又問。

他看了看手機,然後回答說“完全來得及,我們到時,應該還有兩三班。你不用擔心,這條路我之前走過的。”

一聽對方路熟,我就把心放到肚子裡了,跟上他的步伐,兩個人有一搭沒一搭的聊了起來。

雖然此時說的都是日語,但我隱隱能感覺到,對方在口音和一些習慣上,都和我一樣,有非常明顯的“中國腔”。所以我越來越確定他一定是一個會日語的同胞。

想來,此時他應該也確定了我也是。

這就很滑稽了,倆中國人,結伴走夜路,非用日語聊天?何必呢?

這個時候,按說最簡單的切換回漢語的方式,就是問對方一句“請問您是中國人嗎?”這樣一下子就能把話挑明了,然後彼此都能放開海聊。

可是之前有過一點搭訕經驗的我。又知道這樣問是有一點風險的——如果對方和我一樣來自大陸,他肯定早就這樣先問我了。

這人明知我也是中國人,卻不這樣問的原因,很可能就是因為他來自台灣。

這個時候我若主動問他一句“你是中國人嗎?”而他又是一個有台D傾向的人,可能會會認為我在找他吵架,進而強硬的回我一句“不,我是台灣人。”

這樣可就把天聊死了。想象一下,我作為一個支持祖國統一的好青年,必須在前不著村後不著店的異國荒郊野嶺上和這個台D分子,為統一問題大戰五百回合,而由於我還和這位大叔同路,並且都要趕車,我們還不能分道揚鑣,必須一路同行……

那樣的話,交流場景真的是噩夢一般的,要多尷尬有多尷尬。

所以思慮再三後,我決定用一種更巧妙的方式進行試探——用日語聊著聊著,突然切換回漢語。這樣就能最大限度的避免分歧了。

果然,他一聽我換回漢語,就跟捅破一層窗戶紙一樣,很順暢的也把語言換了回來。

而這大叔一說中文,我就知道了——果然,一口標准的台版“國語腔”。

“你來自哪裡啊?”用中文聊了幾句之後,他忍不住率先問我。

這其實又是一個坑,我要說“我來自中國”,他回一句“我來自台灣”,我倆就又不得不吵起來,所以這裡必須回答“我來自大陸”或者是……

“哦,我是山東人。”我最後選了這個答案,因為我覺得這個回答更容易把話題聊開一些。

“哦,山東啊,不錯不錯,是孔孟之鄉,中華民族的精神故鄉。”果然,這位大叔說了我所期待的回應。

然後我們的話題就轉到了的明星黃渤上,他問我黃渤在《瘋狂的石頭》裡說的山東話為什麼和他以前聽過的味道不一樣——我回答說,那是我們膠東的方言。

大叔還說他很喜歡《瘋狂的石頭》這部在台灣拿過金馬獎的作品,他看了多遍。因為他父親和祖父都是四川人,前些年的時候他還去過四川,替父祖回鄉還願,到過成都。

我當即表示特別羨慕,因為我還沒去過四川,領略他說的巴山蜀水的風景。

這位台灣大叔這時就聊的有些興奮,熱情的建議我將來一定要去一趟,看看武侯祠、杜甫草堂什麼的。我們隨後就又順著這個話題,什麼《三國演義》、唐詩宋詞、“天下未亂蜀先亂”、鄧麗君、羅大佑,還有中國人對日本人的觀感什麼的,聊了很多。

那大叔很喜歡唐國強版的“諸葛亮”

真到了做纜車下山,山下車站要分道揚鑣的時候,我們其實已經幾乎成了半個朋友。他掏出手機來問我有沒有“連我”,我確認了半天才弄明白,原來這是一款在台灣地區比較通行的類微信APP。

我很抱歉的說我沒有,他還有點遺憾。

“小兄弟,以後歡迎你去台灣玩。有緣再會啊。”臨別的時候,這位大叔這樣說。我說有機會一定。

當然這個邀請,最終沒有實現。過了不久了爆發了疫情。各地旅游中斷,如今台海局勢又因為佩洛西的竄訪而惡化如此。去台北街頭逛逛這個願望,不知何年何月才能實現了。

但這次偶遇,依然讓我印象極深。因為那年獨自一人在日本旅游,我確實有過多次和他人攀談、搭訕的經歷。可是搭訕日本人和與這位大叔攀談,感覺是如此的不一樣——就算我會日語,也熟悉一些日本文化,跟日本人交流時,還是會感覺始終隔著一層。真正熟絡起來是很難的。

可是和這位台灣大叔交談,卻很不一樣,因為我們是在用共同的母語中文交流,更為關鍵的是,我們有共同的文化記憶,從孔孟之道到《三國演義》,從巴山蜀水到唐詩宋詞,從關帝廟到武侯祠,從鄧麗君、羅大佑到《瘋狂的石頭》、“我頂你個肺”。

所有這些共同的文化記憶,讓我們在溝通的時候,會彼此感覺非常親切,很迅速的就能彼此融通無礙。而這樣的感覺,是你跟一個外國人,無論你或他把彼此的語言學的再好,文化了解的再多,也不會有的。

是的,這場交流讓我冥冥中感到、並相信了,無論海峽上暫時有多少風浪,歷經多少動蕩。我們終究不會失去台灣,因為大陸與台灣之間,在那海峽之下,我們有著一條永遠割舍不斷的紐帶相連,這個紐帶名叫母語,名叫共同的文化記憶。

2

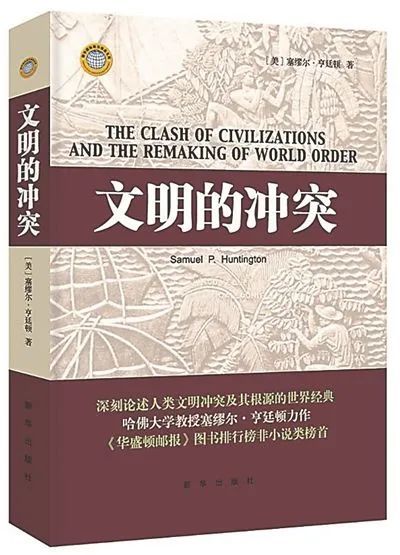

冷戰剛剛結束的時候,美國著名戰略學者、哈佛國際和地區問題研究所所長塞繆爾·亨廷頓曾經出版過他名著《文明的沖突》。

在該書中,亨廷頓曾經提出過一個著名的預判:在未來的世界上,沖突的基本根源不再是國家或意識形態,而是各文明之間的差異。亨廷頓將全世界劃分為了七大或八大文明,也就是中華文明、日本文明、印度文明、伊斯蘭文明、西方文明、東正教文明、拉美文明,還有可能存在的非洲文明。認為這些文明在內部最終會完成彼此的認同與整合,並作為“玩家”參與新的世界博弈。

亨廷頓的這個觀點,是不斷遭遇挑戰和質疑的。畢竟即便冷戰已經結束,很多國家或地區之間意識形態的分歧依然是嚴重的,政治乃至軍事的對抗依然是劇烈的。這個時候你說人們最終會基於自身的文明,而不是政體或意識形態走到一起。這不是有點扯淡麼?

然而,這幾十年來世界格局的發展,似乎一步步的驗證亨廷頓的遠見——信息時代的到來,大大加速了同文明、尤其是同語言人群內部的共同記憶的構建。互聯網和手機終端,讓兩個人即便遠隔萬裡,生活在完全不同的環境下,但只要有著相同的母語、相同的文化基底、相同的宗教信仰或處事邏輯,他們就會比他人更容易被同一首歌、同一部影視作品、同一篇文字、同一種思想所說服、感染。

文明,正隨著信息流通與普及顯現出強於以往任何時代的向心力。這就是為什麼前些年西方基督教文明與中東伊斯蘭文明之間會產生強烈沖突,而很多從小生活在西方世界的中東移民會在這種沖突中站在後者一邊的緣故。

為什麼亨廷頓的判斷會是對的呢?

因為民族和國家都是“想象的共同體”,而人,作為一種生存在“意義之網”上的生物,終究是要基於他的母語和他所習慣的文化、處事邏輯來尋找共同體認同的。政治、軍事甚至是經濟的風雲突變,也許會左右兩個群體之間一時的分合。但最終將劃分人與人分野的,還是文明。

或者說的接地氣一些,文明的本質,其實就是生活的方式——你的語言,你的思維邏輯、你的行為習慣、你的為人處世之道,能不能得到對面那個人的理解和認同。

我們和誰生活在一起,會讓彼此都感覺到輕松、愜意,彼此聊得來,有共同語言。從歷史上看,跨過一切時代亂流,這件事總是最終將決定一個地區、一個群體的歸屬。

這些事情,就是所謂的“文明的向心力”。在信息時代,如亨廷頓所預判的,“文明的向心力”的影響是被大大增幅的,以至於超越了軍事、政治,乃至經濟的作用。成為最終的決定性力量。

而從這個角度去審視,台灣在歷史上可能被從中國分裂出去的最大的一次危險,發生在“日據時代”。

1894年馬關條約簽訂後,清廷將台灣割讓該給了日本,日本效仿法國在非洲的“文化同化”政策,在台灣執行了整整半個世紀同化教育,台灣人被要求起日本名字、說日語、在學校裡向天皇遙拜,學習成績優異則會被選拔到日本大學去進行深造。

日據時代的台灣報紙。

與此同時,日本人還竭力對留在台灣的中華文明氣質進行貶低。比如曾任日據台灣總督後藤新平就曾貶低台灣人說:“畏威而不懷德。虛詐而嗜名利”,主張對台進行“文明改造”——但諷刺是,這句話的原句恰恰出自中國的史書《資治通鑒》((唐)太宗曰:“夷狄,禽獸也,畏威而不懷德”。)

看著自己的話被這麼亂用,也不知誰能來摁住太宗皇帝的棺材板……

不敢想象,如果中華文明的根底弱一點,或者日本在台灣的殖民時間長一些,當時的台灣很可能就真的被日本所同化了。如果台灣因為長時間的被殖民真徹底被改造的人人說日語,認同日本文化,日本姓氏傳了幾代。那麼即便日後能得到光復,重建對中國的文化認同也將是件更難的事情。

但幸運的是,日本很快就玩砸了,1945年日本戰敗,1949年蔣介石敗退台灣,雖然大陸與台灣之間統一僅僅只維持了三年(且這三年中,大陸還在發生內戰)。但蔣介石敗走造成的一個副產品是大量的大陸移民同期到達了這座寶島。1945年光復時,台灣人口只有600萬。1949年卻直接移民過去了150萬人,且這150萬“外省人”中有大量的精英在之後占據了台灣政治、經濟、文化的高層。

在之後的年歲裡,新一代台灣人所受的教育與大陸其實是有非常多的相似之處的,台灣的“國語”,其實也就是大陸這邊的“普通話”,歷史教科書上他們也講堯舜禹湯文武、秦始皇統一中國、霍去病掃匈奴、祖逖岳飛北伐,鴉片戰爭開啟近代中國的苦難史。甚至1894年台灣被割占之後,歷史的敘述主體依然是以海這邊為主線的,辛亥革命、抗日戰爭。

在這種教育下,很多50-80年代長大的台灣本地人甚至不經提醒,都意識不到他們的父祖在第二次世界大戰的對壘中是在那一頭被奴化教育要“為天皇獻身”的“皇民”。

所以,不知該不該說是因禍得福、悲中有喜,半個多世紀前的那場山河巨變、進而導致的台灣“大換血”,其實可能還拉近了台海兩岸之間的文化距離。如果沒有那場大規模移民和國民黨之後對台灣省的重點經營,可能海對面的同胞今天,甚至未必與我們有這麼多的共同文化記憶。

這就解答一個我兒時的一個怪現象——90年代時一度風靡大陸的很多愛國歌曲、詩詞,其實都是海那邊的同胞創作的。什麼“巨龍腳底下我成長,長大以後是龍的傳人。”什麼“鄉愁是一灣淺淺的海峽。”可能是因為有鄉難回的緣故,那一代台灣文人對華夏的民族認同,對愛國情緒的抒發,反而更加濃烈。

台灣地區真正開始在其當局的引導下開始淡化這種家國民族敘事,是要到了90年代李登輝上台,甚至是他下台以後。直到這個時候獨派才開始企圖營造他們自己的“台灣文化敘事”。但對他們來說很遺憾的,他們的時運非常不濟。這事兒他們一定辦不成。

首先,九十年代,尤其是新世紀以後,恰恰是兩岸交流開始頻繁的時代。兩岸中國人因為有共同的語言,同樣的傳統文化,所以很自然的會喜歡同樣的歌曲、看同樣的電影、引用同樣的典故。這些文化紐帶,隨著交流的頻繁,是無法被割斷的。

其次,隨著信息時代的到來,這種交流變得前所未有的方便、廉價化。在古代,即便兩個群體有著相同的語言甚至文字,由於長期的地理或政治軍事隔離而最終分化為兩個民族,也是非常常見的事情。這方面突出的例子,比如俄羅斯族與烏克蘭族,就是13世紀蒙古征服後經歷數百年的分隔而分道揚鑣的。

而在現代,如亨丁頓所洞見的,這種因地理、政治隔離而讓同民族、同文明最終分化為兩個民族,兩個文明的事情,恐怕將很難,甚至根本不可能再發生。因為信息的傳播已經變得太方便、太廉價了。

今天大陸這邊的網友流行一首《小蘋果》,明天可能還對面的台灣同胞就業唱了起來。而多年以前台灣甜心教主王心凌的一首《愛你》,也能喚起無數大陸大齡青年們的“老夫少女心”。

更不用提周傑倫周董發個什麼《最偉大的作品》,馬上就會引起兩岸共同的追捧熱潮,輕松銷量破億。

這樣的時代,這樣多的共同回憶,兩岸之間的中國人真的會因為分隔日久最終分化為兩個民族麼?開什麼玩笑。

最終,我覺得也是最重要的,就是體量的問題。

文明,是一個需要滿足自給自足的“意義的生態圈”,一個人需要在自己的文明中對生活中遇到的一切苦惱、難題(小到怎樣處理與他人的關系,大到群己權界如何劃分)尋找到解答,那麼這個給予回答的文明才能被稱之為文明。

這種特點就決定了一個族群想要形成自己的文明,一定要有足夠大的體量,經歷足夠長的時間,才能誕生足夠多的思想家、音樂家、文學家、藝術家、詩人……用以完成自己文明生態圈的構建。

而在這個構建過程中,這個形成中的文明又是不能受到另一個與它“基因”相近的有魅力的強勢文明的吸引的。否則它就會被吸引過去,成為後者的一部分。這一點上,也可以參照當下的烏克蘭,由於與俄羅斯之間的齟齬,以及與歐洲文明的相似性,這個族群就正在從曾經從屬斯拉夫文明中剝離,而融入到歐洲文明中去。且這個進程,隨著俄烏戰爭的爆發、拖延日久,正在加速。

可我們反觀大陸與台灣,我們會發現情況要好得多。因為首先,中華文明本身就是一個非常特殊的、與其他文明(哪怕是最接近的日本文明)之間都存在巨大區隔的“孤島性文明”。

說簡單點就是,就是中國人的為人處世、思維習慣與行為方式,與世界其他哪一個文明都截然不同。“洋裝雖然穿在身,我心卻依然是中國心。”

中國人走到哪裡都是中國人,當然某些個體,也許可以通過努力融入當地文化,在海外待上一兩代的華裔也會在文化上被同化。但作為一個群體,被他文明的同化這種事,歷史上從來沒有在中華文明身上發生過。

因為我們離其他文明都太遠,導致這種“文明剝離”很難在中華文明身上發生。

3

所以,從文明、文化的前途上看,台灣地區未來的走向只有兩種可能性。要麼真的能自成一派,自己形成一個獨特的文明。要麼最終還是與大陸殊途同歸,最終合流融入到中華文明的瀚海中。

可讓我們想一想,正常情況下,前一種可能性真的可能嗎?

大陸有14億人口,台灣只有2300萬人。

體量差別如此,只要我們的文明、文化氛圍保持正常的繁榮、自由與活力,只要我們能誕生足夠多、足夠有魅力的思想家、文學家、藝術家、音樂家、詩人,只要他們能自由表達,創造足夠多,足夠優秀的作品。讓這些詩歌、小說、散文、電影,甚至游戲,能夠用我們共通的中文,反映我們共通的審美,闡述全人類想通的生存、處事理念。那麼我們就將產生足夠的文化吸引力,讓海對面終不會從中華文明中剝離。

而對我們非常有利的是,中華文明從來就是一個強調統一、強調合流的文明,你很難想象,一個熟讀四書五經、愛看《三國演義》“話說天下大勢,分久必合,合久必分”,背著“死去元知萬事空,但悲不見九州同”的人,他會打心眼裡不認同中國應該走向統一的理念?

“德意志,你在哪裡?為什麼我找不到你。”這是德國18世紀詩人席勒的悲鳴。的確,在席勒的年代,神聖羅馬帝國的幻影逐漸消散,邦國林立的德意志重新走向統一,似乎一件不可能完成的任務。

但席勒可能不會想到,僅僅在他死去不到70年,德意志就完成了統一。又過了一個多世紀,因為邁入歧途而再次分裂的德意志再次沖破重重藩籬,再次統一。甚至這一次,整個歐洲都在他創作的那首《歡樂頌》下,試圖達成一種更大規模的統一。

如果一次統一可以解釋為“鐵血”,又一次的統一可以歸結為意識形態的勝利,那麼一而再再而三的統一是因為什麼呢?

這只能解釋為文明的向心力。

因為一個誕生了席勒與貝多芬,康德與黑格爾,巴赫與莫扎特的民族一定會想要統一在一起。

因為一群從小都聽著《格林童話》長大、見面互問“今天秩序怎麼樣”的人,一定生活是在一起更舒心。

政治的起落、軍事的成敗,甚至個別倒行逆施掀起的逆流,都無法阻止這種大勢。

“人,並不棲居在邦國中,人棲居在自己的語言裡。請不要忘記,我們的母語就是我們真正的祖國。”這是羅馬尼亞裔旅法哲人蕭沆(Emil Cioran)的名言。

所以我想,我們有什麼理由不樂觀一些呢?

如前所述,中華文明的基底,我們面臨的局面,至少要比席勒當年面臨的情況好的多。

所以我覺得我們不必過於著急,我們要把自己的步伐走對,我們要把自己的日子過好,而後我們要培育、保養我們的文明,讓它在自由、寬容的空氣中健康的生長,讓更多更璀璨的群星,增加它的魅力。

只要做到這些,最終,文明的吸力,會把海峽兩岸的人們重新吸引到一起。

4

文章的結尾,我想起了一首歌,叫《亞細亞的孤兒》。

前兩天看了台灣作家廖信忠先生的一篇文章。文中提到了這首歌,說它最能反映台灣人的那種悲情——一百多年中,被割讓、被殖民、經歷短暫的統一之後再次與祖國大陸割裂,七十年代又被國際社會整體拋棄。只能像個孤兒一樣“在風中哭泣”。

我看了文章以後,又重新聽了聽,我覺得廖先生的文章說的很對,這確實是一首很悲情的歌。但聽著聽著,我又覺得很奇怪,因為這首歌的調性,給人感覺又不僅僅是悲情的,而有一種我們中國人會感到特別親切的“昂揚”感。

於是我拿起我的小提琴,試著把這曲調演奏了一下。又到網上去查了查這首歌的曲譜。

然後發現,它的譜子是這樣的:

從簡譜上你很容易看到,這首曲子其實不過是這五個音的變換和重復,1、2、3、5、6。

這個音階是什麼呢?這其實就是中國最最傳統的“五音音階”,我們的祖先管它叫——宮、商、角、徵、羽。

所以你若是中國人,你一定會對這首歌感到親切,因為這首歌就是用那種刻在你民族基因裡的音階審美唱出來的。

在歌中,歌唱者悲歎台灣是“亞細亞的孤兒”。

可是他用的語言是中文,他用的曲調是最中國的五聲音階。

這詞中意,這曲中情,只有我們中國人能懂。

所以我們有什麼好擔心的呢?就像走失的兄弟,一定會回家,也像有著同樣鄉音的同行者不會一路不說話。

總有一天,“亞細亞的孤兒”一定會回家。

我們需要思考的,是應該用什麼樣的方式,才能少經波折,少流血淚,更容易的促進那一天的到來。

廖信忠先生的那篇文章,叫《為什麼台灣與我們漸行漸遠》,但我覺得,我這篇文章,應該叫《為什麼台灣與我們終不會分離》——基於同樣的論據,卻不同的邏輯推演,我對那一天的終將到來,還是樂觀的。

|

|