固態電池來了 又被車企找到東西吹

日期: 2024-05-06

新聞主題: 投資理財

來源: 差評

說真的,不會真有人信了固態電池這個邪吧???

從白馬非馬,到不超 33 萬就能實現上千續航,前段時間的智己汽車幾乎憑一己之力把固態電池這概念重新炒了起來。

不僅是太藍這種新興電池公司,像廣汽昊鉑、日產都紛紛推出了自己的固態電池產品,更是直接定下了量產時間,咋感覺這事好像馬上就要成了。

可是,當脖子哥進一步細究,卻發現了點不對的地方。

上面的這幾位,都非常默契地沒有細說自己的技術細節。像智己發布會,有關電池技術的討論只有寥寥三張 PPT ,固態電池到底進展如何,這群聲稱造出來的人恐怕也都是揣著明白裝糊塗。。。

所以為了搞明白固態電池到底是個什麼東西,我們找到了一些電池領域的專家以及投資機構,准備把固態電池扒個一幹二淨。

什麼是固態電池及電池原理

首先,想要搞懂現在固態電池到底發展到什麼程度,我們得先了解下——什麼是固態電池?

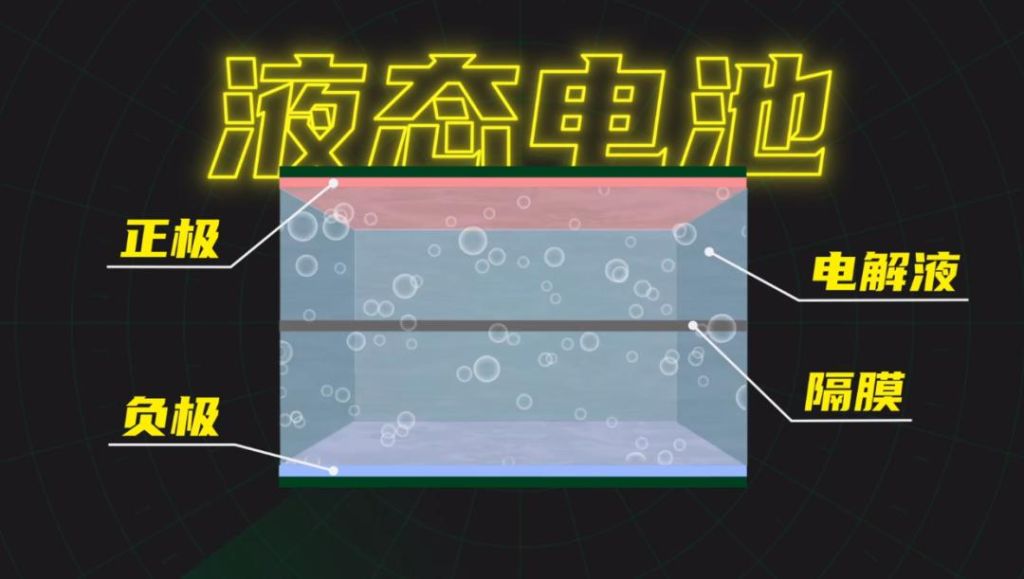

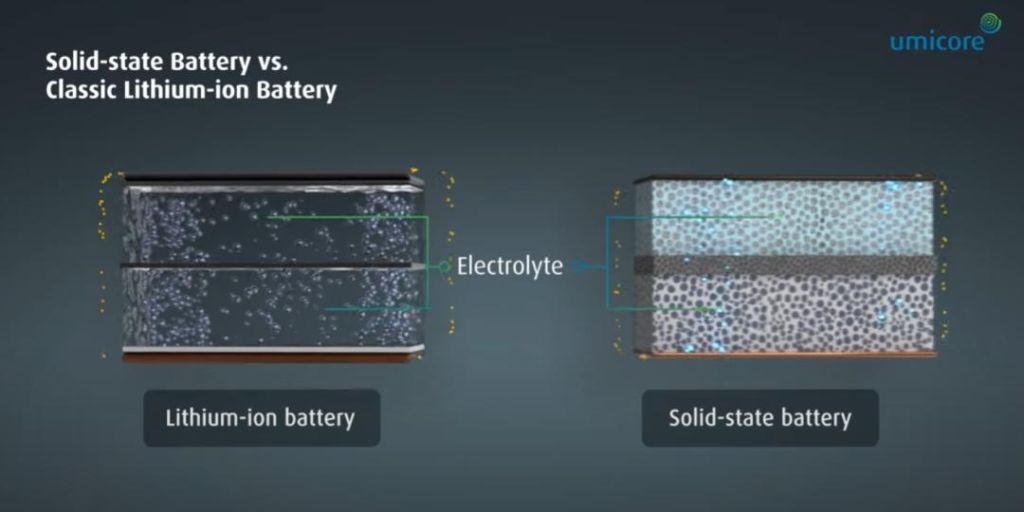

現在車上常見的鋰電池是液態電池,它由四大材料組成:分別是正極、負極、電解液和隔膜。

正極就是咱們常說的三元鋰、磷酸鐵鋰這類鋰材料,裡面充滿著鋰離子,而負極一般是層狀結構的石墨,用來接收鋰離子。

中間的電解液則是用來連接正負極的,而隔膜的作用是隔開它們兩個,防止發生短路,並且只有鋰離子能通過隔膜。

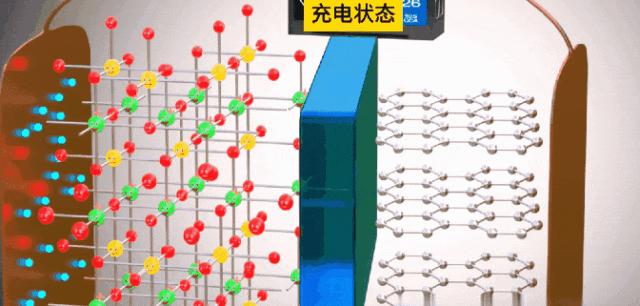

當電池充電的時候呢,正極那裡會發生氧化還原反應,鋰離子游過電解液,順利通過隔膜到達負極。而電子會被隔膜攔住,只能從外部電路到達負極,兩者到負極重新結合成鋰原子,這就是充電。

把過程反過來,鋰離子和電子回到正極,那就是放電。

這就是電池工作循環的過程。

而所謂固態電池,就是把中間的隔膜和電解液,給它換成梆梆硬的固態電解質。

薄膜和電解液的缺點

可是,人家薄膜和電解液本來工作得好好的,你換掉它幹什麼嘞?

那是因為,電池頭上一直有一把達摩克裡斯之劍,那就是——安全。

咱們應該都看過電池的針刺試驗,模擬電池被外力刺穿,造成內部短路。而電解液作為一種有機溶劑,燃點低,易揮發,配上活躍的三元鋰材料,那是一戳就爆。

除了外部的威脅,電池內部也有一根根相似的 “ 針 ” 。

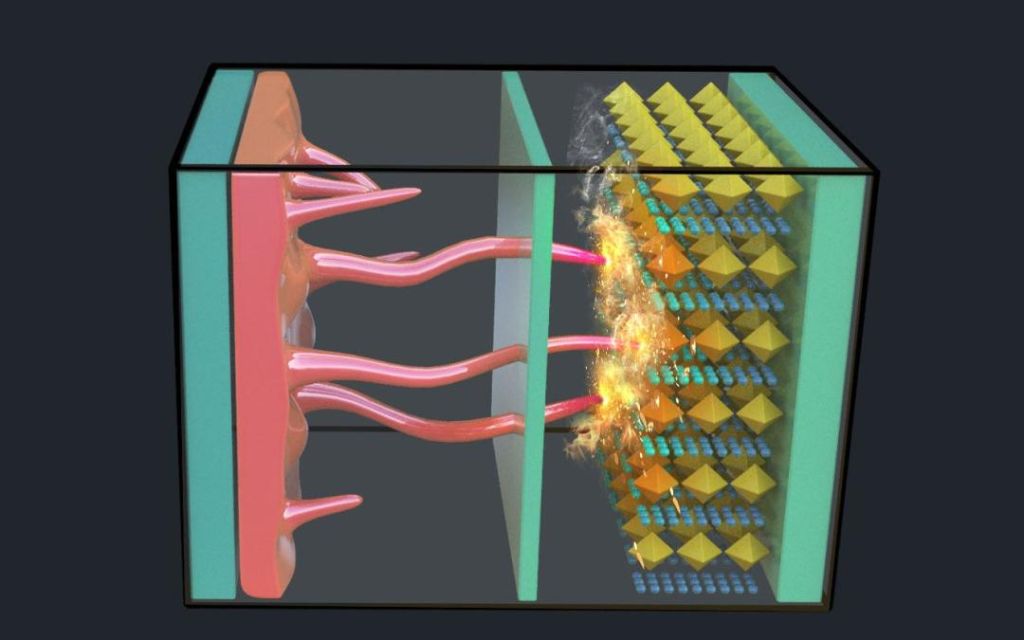

在電池充電的時候,部分鋰離子會被還原成金屬鋰,也就是常說的鋰枝晶。隨著充放次數的增加,越來越多的鋰離子被還原,鋰枝晶會變得越來越長,直到刺穿隔膜,引發短路。

而且,鋰枝晶目前還沒有有效的手段阻止,這是電池本身存在的問題,只能用點納米技術之類的盡量延緩枝晶生長。

另一方面,我們對長續航快充的需求進一步的增加了安全隱患。

現在新能源越來越卷,消費者基本都是既要又要還要,又要長續航,電池還不能太重影響駕駛。這麼一來,電池只剩提高能量密度這一條路可走了。

當你給能量密度塞爆了,自然就變得危險了。

提高能量密度有兩條途徑,一個是加強正極,另一個是加強負極。

以三元鋰電池為例,目前最常用的正極材料為鎳鈷錳( NCM )。這裡有一份正極材料的能量密度對比表,我們可以看到,鎳的成分越高,比容量和能量密度就越大。

那既然含鎳越多越好,那把鎳頂滿行不行?

額。。。行

鎳這個玩意就是給鋰離子加 “ 攻速 ” 的,當鎳含量過高( >0.8 ),就會導致電池熱穩定性變差。

遇到高溫、碰撞等情況,會更容易發熱釋出氧氣,二次破壞正極結構。而在液態電池的環境下,隔膜受熱收縮,導致正負極化學物質接觸後發生短路,最後就炸了。

之前的 NCM 811 電池,就發生過多起起火事件。

而負極在找替代材料中,同樣也出現了很多需要解決的問題。

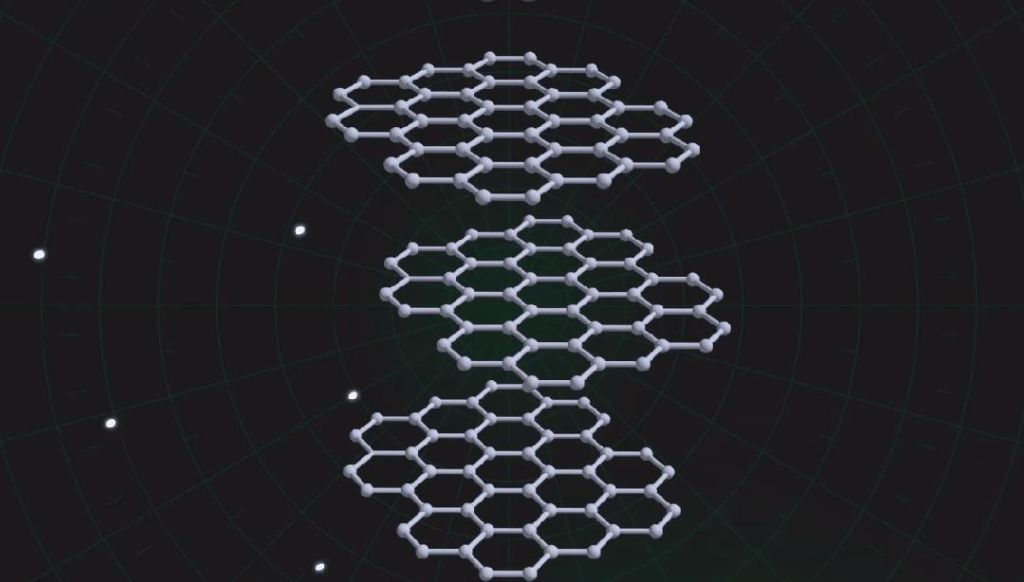

我們前面提到負極材料一般是石墨,在充電的時候,鋰離子從正極過來,石墨可以通過自身特有的插層反應,讓鋰離子排隊嵌入到這些六邊形的中間。這樣石墨整體的膨脹幅度小,離子進進出出石墨也不會有大的形變,電池循環壽命得以提高。

但是,鋰離子一個個排隊進入還是太慢了,排得越慢,充電就越慢,得找種新材料了。

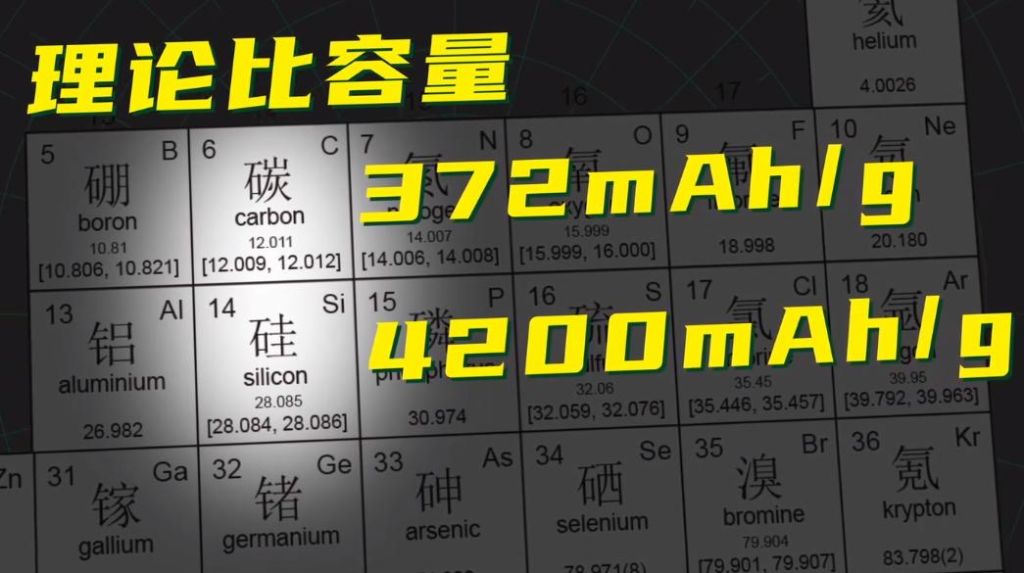

所以,工程師們盯上了元素周期表裡和石墨同族的硅,硅的理論比容量為 4200mAh/g ,是石墨的 10 倍以上。

而且硅的結構和要離子排隊入座的石墨不同,在硅裡面,鋰離子可以從四面八方“ 插隊 ”,這意味著,拿硅基材料當負極,充電速度可以變得更快。

當然,有優點就肯定有缺點。

硅在作為負極材料的時候,會與鋰發生強烈的反應( 相變 ),體積膨脹率可達 300%。這麼離譜的膨脹會撐爆負極表面的 SEI 膜。

這個 SEI 膜原本是電解液與負極反應生成的一層鈍化層,能夠起到一定的保護作用。

不過,這層鈍化層的形成需要消耗鋰離子,而硅負極這麼不斷地把它撐爆,然後又修復,撐爆,又修復。來回倒騰後,會導致鋰離子變少,電池電量就衰減了。

而且,戳著戳著,鋰離子在負極堆積,會加速鋰枝晶的生成,到時候鋰枝晶刺穿隔膜導致短路,又要炸了。

固態電解質的優點

上面的這些問題,無外乎都是因為中間的電解液和隔膜過於弱雞。

但固態電解質就不同的了。像比較成熟的氧化物固態電解質,本身材質就像陶瓷一樣,不可燃、耐高溫、防腐蝕、不揮發,能從根本上把這些問題全都解決掉。

面對最危險的鋰枝晶,固態電解質不易反應的特性也能抑制鋰枝晶的生成。即使生成了,堅硬的固態電解質也是擋在鋰枝晶面前最堅硬的壁壘。

解決掉安全問題之後,正負極就可以敞開了用更猛的耐高壓材料,什麼 900Wh/kg 能量密度的富鋰正極;超危險,但理論上達到 2567Wh/kg 的鋰硫正極。。。都可以通通往上搞。

加上固態電解質的體積更小,電池就能更輕薄,電池包內液冷等設計也可以縮減了,空間利用率進一步提升。

所以,固態電池基本上就是目前電池發展的最優解,各大廠商,像寧德、 byd 、上汽、廣汽、蔚來等等,都在緊鑼密鼓的研發。

但是,這麼好的東西,也有無數投資機構往裡砸錢,為什麼固態電池就是死活弄不出來呢?

固態電池的難點

那是因為,固態電池難點也太太太多了。。。

首先,固態電解質硬是硬了,但硬了也有壞處,這樣固態電解質的阻抗先天就高。原來鋰離子那都是在液體中游動的,現在成固體了,想想都覺得難。

這是由固體的性質決定的,沒辦法徹底解決,只能想辦法優化,比如加點納米材料在電解質內部,增加材料內部通道的有序性,從而提高通過性。

而且,固態電池在微觀上還存在固 - 固界面問題。就是正、負極和電解質的連接從液體的浸潤變成了硬連接,而固體無論表面做的多光滑,放大一看,總會留有縫隙,這樣鋰離子的通過性就會變差。

不僅如此,電池在工作的過程中,離子嵌入析出會導致正負極發生微小的形變,放以前液態電池軟包裹的環境可能沒啥,但是換成固態之後,每一處都是硬連接,擠著擠著就容易把結構擠壞,電池的循環壽命就減少了。

最後一點,也是最重要的一點,固態電解質暫時還找不到適合大規模量產的材料。

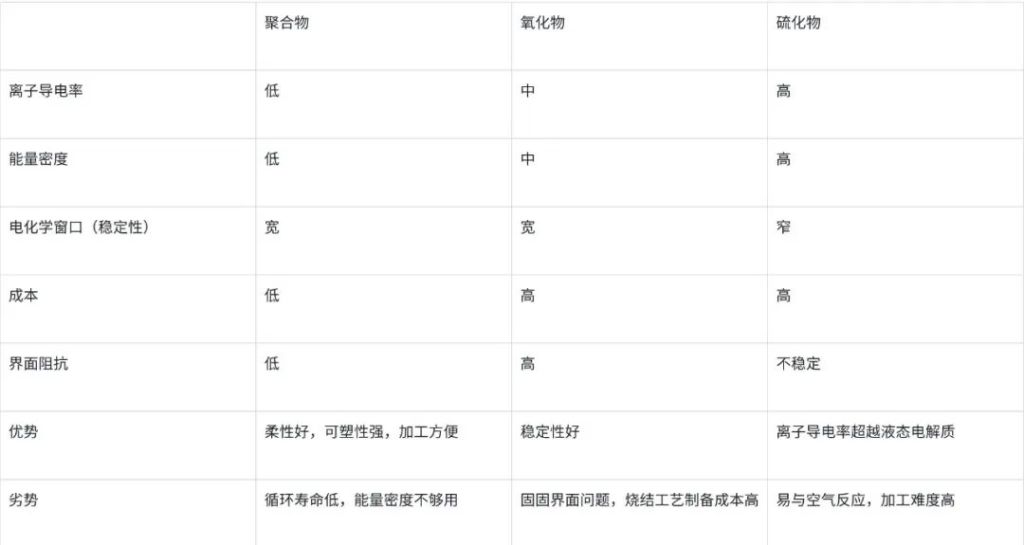

目前固態電池裡面的電解質主要有三條路線,分別是聚合物、氧化物、硫化物。

其中,聚合物電池雖然最早開始研發,但是室溫下能量密度實在太低了,得加熱到 50 度 - 80 度才能用,使用場景非常有限。

氧化物的研究則較為成熟,有著不錯的能量密度,穩定性也好,但前面也說過了,本身的性質比較像陶瓷,固 - 固界面問題突出,充放電表現不佳。

而且,氧化物制備過程需要用到900 度以上的超快高溫燒結工藝,對工廠的加工技術提出挑戰的同時,過高的能耗也增加了產線的成本。況且燒制出來的氧化物還容易顆粒大小不一,還需要研發新的活性材料去填充孔位,成本 upup 。

至於硫化物,質地較軟,電導率那叫一個離譜,甚至比液態電解質還高。能量密度也是頂級,平常說能量密度比液態高一倍( 500Wh/kg )的那個就是它,但是,它有一個很致命的缺點——不穩定。

它活性極高,基本可以看作是爆炸物。

在內部,容易與正負極發生反應,需要研發緩沖層來塗敷在表面降低活性。

在外面,又對空氣和水分極度敏感,一丟丟水和空氣就能釋放出毒氣。導致硫化物路線的全套工藝都要在幹燥房中進行,露點要求低於 -60 ℃,即五立方米內只能有一滴水。

這麼危險,導致每一個生產步驟、主機廠的 BMS 、電池的 CTC ,全鏈條都得重新匹配,成本爆炸。

幾條路線看下來,各有優劣,目前也並沒有哪一條真正實現了量產,很難說哪一條是正確的。像別的道路也還有像鹵化物之類的,各大科研機構、電池廠商都在積極的尋找可以量產的方案。

說到這,咱們基本上把固態電池盤完了,要想實現全固態電池真的還遠著呢。中科院院士歐陽明高曾經表示,到了 2030 年左右,全固態電池才有望實現產業化。

妥協的半固態電池

所以智己的電池又是怎麼做的呢?

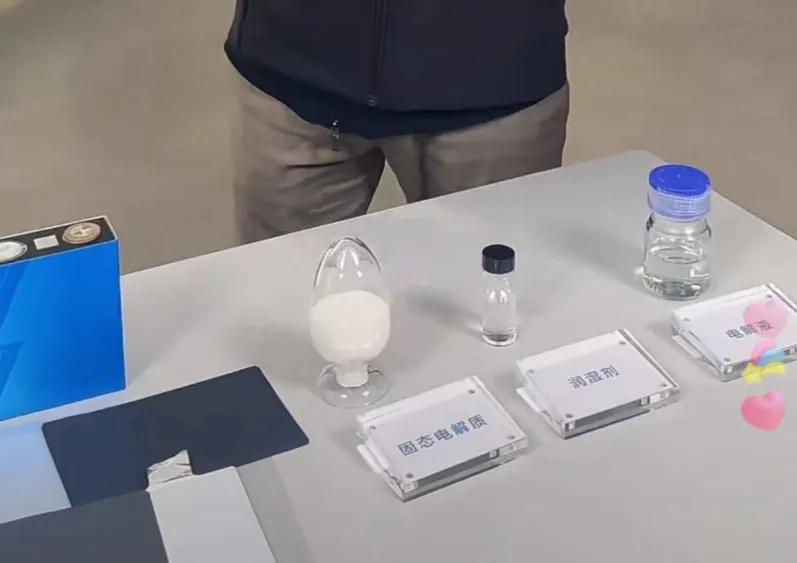

根據清陶能源的直播,智己的半固態電池在固態電解質裡加入了10% 的 “ 潤濕劑 ”。

這在一定程度上可以解決固態電解質的界面問題,算是固態和液態之間的一個過渡產品。他們也預計在今後的兩三年內逐步減少潤濕劑的比例,逐漸過渡到真正意義上的固態電池。

所以,最開始智己那個問題也可以回答了,白馬是馬,但半固態它真的不是固態。

誒,我想到一個更貼切的名稱,要不咱們把半固態叫半液態?這樣消費者就不會混淆了。

其實就像蔚來斌哥自己說的,蔚來的 150 度半固態電池象征意義大於實際意義。半固態電池的出現更多的是在展現電池技術的發展進度,行業也基本確定了 “ 液態 - 半固態 - 固態 ” 的路線,總歸是一件好事。

既然固態電池看起來還是那麼遙遠,那麼現階段的電池真的就沒有什麼進步的空間了嗎?

欸,當然不是。

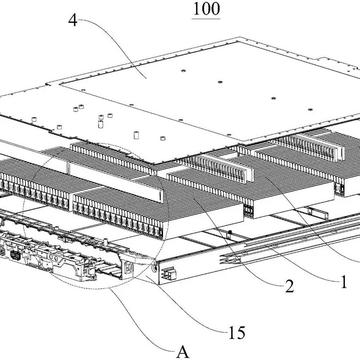

比如寧德時代的麒麟電池,就在電池包的利用率上繼續做文章。

通過第三代的 CTP 封裝方式,取消模組形態設計,優化冷卻結構充分利用電池包內的空間,盡可能多的往裡塞電池,利用率達到了 72% 。

而最快在今年 8 月上市的比亞迪第二代刀片電池,也是殊途同歸。根據國家專利局公開的文件( CN117748057A ),比亞迪將橫置的刀片電池改成縱置,通過新型集成度更高的電芯連接件,將刀片電池排得密密麻麻,應該也能增加不少能量密度。

更多像中鎳單晶、富鋰錳基等用上新正極材料的電池也都在持續研發中,液態電池的潛力還沒被挖盡呢。

如果液態電池可以做到像半固態那樣上千公裡續航,還比半固態更安全,成本更低,那半固態可就沒車企們吹的這麼香了。

真到了 2027 年,咱們再來看看固態電池出來沒。

圖片資料來源

Solid-State Batteries:An Introduction ——Yonglin Huang,Bowen Shao,Fudong Han

The state of solid-state batteries —— Kevin S. Jones, Nicholas G. Rudawski, Isaiah Oladeji, Roland Pitts, Richard Fox

全固態鋰電池技術的研究現狀與展望 —— 許曉雄,邱志軍,官亦標

固態電池技術發展現狀綜述 —— 張春英、馬亞輝、易正根、吳瑤、錢星、劉靜

固態電池技術淺析 —— EV Trend

2022/2023年鋰電池正極材料詳細成本結構對比圖-鈷酸鋰+錳酸鋰+磷酸鐵鋰+三元 —— 得算多戰略新興產業研究

【動力電池】半固態與固態電池之電池技術升級 —— 動力電池BMS

富鋰/NCA/811/622/532 不同截止電壓下性能—— 鋰電前沿

固態電池中界面的調控方法及鋰離子傳輸機理 |【學術Online】第171期線上活動 —— 絡繹科學

“固態電池” 量產,真的要來了?談談全球首座輝能固態電池廠前景 —— Aaron在深圳

|

|