《彌陀要解》第一講

淨戒法師

無上甚深微妙法,百千萬劫難遭遇,

我今見聞得受持,願解如來真實義!

為度化如虛空般無邊無際的眾生得到究竟無上正等正覺的佛果,請大家發起殊勝菩提心!

在菩提心的受持之下,今天我們大家共同學習蕅益大師從歷代祖師的淨土著作之中選摘出來的《淨土十要》。

《淨土十要》,共有十大要,我們今天學習的是《淨土十要》之一的《阿彌陀經》的殊勝注釋《彌陀要解》。

今天是農歷的十一月十五,我們在福鼎寄禪寺開講《淨土十要》之一的《彌陀要解》。在講解《要解》之前,簡單介紹一下《淨土十要》和《彌陀要解》。

這個《淨土十要》是蕅益大師在天竺或者說印度和中國的許許多多難以勝數的淨土著作之中,依靠他無礙的智慧眼,依靠他無緣的大悲心,為了利益我們末世的眾生,選擇了最契時機,也就是說最契理、最契機的《十要》,加上了蕅益大師自己著作的《阿彌陀經》的要解,稱之為《淨土十要》。其目的就是讓學者,由此能夠深刻地認識到釋迦如來度化眾生的大綱要,並且明了《十要》這一法可以普攝一切萬法,一切八萬四千法門。因此就選擇了這個《十要》。

《十要》,我們去年在寄禪寺講了《淨土十要》之中的《淨土十疑論》,也屬於其中一要。今年我們講《十要》中排在第一的《彌陀要解》,以後因緣成熟的時候,會陸陸續續把《十要》逐一和大家共同學習、共同分享。所以,對於《十要》的每一要它的名稱、它的內容、它的殊勝性,我們在此不做逐一的介紹。以後講每一部論的時候會做一個介紹。

既然我們今天學習《要解》,所以簡單地介紹一下《要解》的殊勝性。

在這個五濁惡世極為興盛、極為熾盛的時候,三災猛烈、八苦交煎、眾魔摧殘之時,可以說盡大地沒有一片幹淨的地方,可以讓我們安閒度日。所以《法華經》中說:“三界無安,猶如火宅,眾苦充滿,甚可怖畏。”所以,我們身居在這個五濁惡世,尤其當今末法時代,可以說沒有一朝一日的安寧的時刻。

所以,這個時候選擇一個安穩的住宿、歸宿,找到一個人生的歸宿,這是一個刻不容緩、必須馬上立刻要考慮的問題。那麼我們要想出離這個三界火宅,出離這個娑婆世界,雖然釋迦牟尼佛宣說了無量無邊的法門。但是能夠自他兼利、能夠三根普被、能夠在末世就超脫三界、出離輪回的,可以說唯有信願念佛法門。依靠信願去念佛,一心念佛,這一句佛號如澄清珠一般。可以澄清五濁的濁水,讓五濁的這種濁渣得以清洗;它又好比降下無量福德的摩尼寶,能夠讓這個娑婆世界、五濁惡世變為清淨的刹土,可以化酷熱煩惱為清涼。

淨土法門,契時契機,至切至要,無以復加。靈峰蕅益老人,靈峰蕅益大師,他的《彌陀要解》,就是為我們開示念佛奧藏的鎖鑰。也就是說,是我們啟開念佛甚深奧秘、甚深奧藏的一把鑰匙,又是導引我們回歸淨土大道的一個指南針。

所以,古人說,《彌陀要解》言言見諦、語語真誠,或者說言言見諦、語語歸宗。一字一句都是從蕅益大師的大智慧海中流現出來的,給我們開示從事持達到理持,也就是說從事相上的念佛,達到理上的念佛,事持達到理持。

我們凡夫人,對於甚深的實相、般若、空性、真如、法性,可以說難達其妙,很難了知、很難通達。但是這個淨土法門就是從最初的我們對實相一無所知,只要是深信切願,執持名號,唯專唯精,這樣執持下去,就可以達到業盡情空,達到心花綻放的時候,就可以照見我們的心性,這叫是從事持達到理持。

所以,經中以及歷代祖師,古聖先賢,所有修法,不能夠超出這個淨土法門,所以說淨土法門,其大無外。也就是說,它已經包含了所有的法門,所有的法門都在它裡面,因此說至大無外。一切的聖者也好,賢者也好,智慧再大、禪定再深、戒律再清淨穩固,陀羅尼以及地道總持功德再廣大,也不能夠超越它的范疇的。

上,四十一位法身大士,乃至文殊、普賢也是淨土的所化;下,五逆十惡也可以帶業往生。臨命終時,十念或者一念,就可以帶業往生,橫超五濁,獲得往生淨土,獲得三不退。

這個法門,包含性宗相宗,這個法門把所有的天台也好、華嚴也好、禪宗也好,唯識乃至三論等這些甚深的理性,全部給我們無余地彰顯,統性相而無遺。它是蕅益大師吐心吐膽、肝腸盡裂、剖肝瀝血地給我們造的這樣一部論典,是真正的出離生死苦海,往生極樂世界的大津梁。

所以,在《彌陀要解親聞記》的序中這樣講:“旭祖《彌陀要解》,即為開念佛奧藏之鎖鑰,導歸淨土真徑之指南。言言見諦,語語真誠。即事持顯乎理持,至聖至賢,莫能越其閫。照性惡融乎性善,五逆十惡,亦可臻其域。徹性徹相,至理全彰。吐心吐膽,肝腸盡裂。誠出苦海生極樂之大津梁也。”

所以,這個《要解》是非常非常殊勝的,蕅益大師他是斷掉了所有的煩惱,是菩薩大士乘願再來的。所以他的心中不可能有點滴的傲慢,但是他在選擇《十要》的時候,當仁不讓把《彌陀經》的注釋《要解》,放為《十要》的首要、第一。

有幾個理由,其中,當然《十要》以經為主,那麼在經中雖然有種種的念佛、觀想、觀相等等的這些修法,但是三根普被、利鈍全收、高超一切、統攝一切的就是信願持名念佛,而《彌陀經》就是講信願持名念佛的。所以,《彌陀經》是最當機的,因此把《彌陀經》放在第一。那麼,因此《彌陀經》的注釋《要解》也就理所當然的排在了第一。

第二個,《要解》,確實是最尊、最勝、最第一的,理應放在第一。所以蕅益大師當仁不讓就把《要解》放為第一。

接下來,我們看一下歷代祖師是怎麼來贊歎這個《彌陀要解》的。

雖然《彌陀經》歷代有很多的注釋,譬如說智者大師的注疏,大佑法師的注釋,以及傳燈大師的注釋,還有蓮池大師的注釋,但是,尤其到後面十三祖、十二祖極為贊歎、贊歎達到了極點的,就是這個《彌陀要解》。

印光大師在《文鈔》中曾經這樣贊歎說:“蕅益大師所著《要解》,理事各臻其極,為自佛說此經以來之第一注解。”

說蕅益大師他做的《佛說阿彌陀經》的要解,這部注釋,無論從實相的理體上,還是從顯現的事相上,都達到了一個頂點、達到了一個終極。可以說達到了最極圓滿,至善至美的一個境地。這部注釋是從《佛說阿彌陀經》,釋迦牟尼佛說完之後,印度,歷代也有許多的祖師大德菩薩作注釋。那麼傳到了漢地,自從被鳩摩羅什大師翻譯出來,歷代也都是有很多注疏。像剛才羅列的智者大師的注釋,大佑大師的注釋,幽溪尊者的注釋,蓮池大師的注釋,以及窺基大師的注疏,還有許許多多的注釋,印光大師評價說:從這部經出現印度、漢地,千百年來許許多多的注釋之中,《彌陀要解》是第一注釋,可以說是千古之絕唱。

那麼,又在文鈔中這樣說:“若欲研究,當看《淨土十要》。”說:如果我們想研究淨土法門,就應當看蕅益大師選編的《淨土十要》,此書乃蕅益大師於淨土諸書中“采其精華,妙契時機,最為第一”。

《十要》這部書,是蓮宗九祖靈峰蕅益大師他在許許多多、汗牛充棟的淨土諸書之中,采其精華、精要、心髓的法門。那麼所選出來的這些《十要》,每一要都能夠巧妙地契合這個時代的特點。就是五濁惡世眾生的根基日益陋劣,煩惱日益熾盛,業障日益深重,福報日益淺薄,這個時候,唯依念佛得度生死,這叫妙契這個時代。

這個時代,都是法不孤起,仗緣方生。在過去正法、像法的時候,每一宗、每一法、每一門都能夠為我們開啟解脫門,幫我們出離生死、走向解脫。但是在末法時代,就像《法華經》中說:只剩下一門,而且這個門很狹小,因此要針對末法時代“因病與藥”,針對末法時代眾生的特殊的這種現狀傳法。所以,蕅益大師從諸多的淨土書籍之中選編出來了《十要》,妙契這個時代,又妙契眾生的根機。一方面跟正法、像法時代眾生比起來,我們現在根基越來越陋劣。根基主要從信、進、念、定、慧這五根方面來衡量。現在我們看對佛法真正有信仰的人,可以說屈指可數,寥若晨星。那麼由信心推動認識到佛法的殊勝性,知道佛法是幫助我們出離生死的無上至寶。然後,去聽聞也好,思、聞也好,以及起修,去精進,發起精進,斷掉懈怠、斷掉懶惰、斷掉放逸而身心精進、抖擻身心、趨入正法、精進修持的人又極為罕見的。即使很多人也在苦修、苦練,但是,能夠緣法而生起正念的不多。正念,也就是說你心心念念都能夠跟戒、定、慧相應,都能夠和聞慧、思慧、修慧相應,都能夠跟出離心、菩提心、無二智慧相應,或者跟佛相應,或者跟法相應,或者跟僧相應。總而言之,就是我們的三寶、因果、四諦、十二因緣、三十七菩提分、六度、四攝,大小乘的這些法,或者天台講到藏、通、別、圓的每一個法。不管了義、不了義的,能夠相應的都是正念。所謂的正念,就是緣曾經串習過的這種境,明記不忘叫做念。就是我們對於這些三藏的教法,無論聽聞、學習、串習,然後在二六時中提起正念。心,念茲在茲,都是跟法相應的,跟法相融的,這叫做正念。

這樣的又有幾人呢?包括我們在座的,我們學法,法就是一面鏡子,用這個法鏡來照一照我們每一天的念頭,跟正法相應的有幾何呢?有幾個正念呢?這樣就知道我們是什麼根器,正念怎麼樣了。沒有正念。正念還是一個散心,這個散心慢慢地,慢慢地,越來越專了,越來越純了,越來越精了。這個時候就趨於定,散亂心、妄想心越來越少,這個時候就自然打成一片、自然連成一片,慢慢趨向於心一境性,心只緣一個所緣境,這就叫做定了,心靜念定,而不是緣其它的。把念頭壓住,沒有妄想,像死人一樣,像木頭一樣,這根本不叫定,至少不屬於佛家提倡和鼓勵、贊歎的定。沒有這種心如止水、心如秋水一般的寂靜恒定,我們怎麼能夠現出勝觀的勝慧、觀慧呢?這是不可能的!所以這樣來衡量我們現在的根基,確實是非常非常差的。

大家也是克服了種種的困難來加入到今天的這個聞法,蕅益大師講過,所謂的學法就是依靠釋迦牟尼佛的教來抉擇我們的身心的狀況。

我們的身心,從簡單來講,從四諦來看,我們的身心上有沒有釋迦牟尼佛講苦諦中講到的種種三苦、八苦、無量一切苦呢?這個必須深刻地認識到。第二個,我們有沒有造作痛苦之因的煩惱和業呢?以及我們有沒有深厚的無明呢?這就是通過教理的指示,抉擇我們身心有沒有屬於輪回流轉的苦集二諦。再用教理抉擇一下,無論是小乘的三藏教也好,還是大乘的了義不了義的教,我們來看一看,我們對於道諦的戒、定、慧三學修得怎麼樣?三十七菩提分修得怎麼樣?六度、四攝修得怎麼樣?這些道諦沒有的話,我們就是在趨向涅槃的因上沒有造就因緣。那麼,果的三乘的涅槃,我們現在有沒有獲得呢?大家如人飲水冷暖自知,大家捫心自問就可以知道了。

所以,是不是契合自己的根基呢?我就在這裡講妙契時、妙契機。所以,在這個時候,大家抉擇了自己的身心就知道:噢,我們屬於涅槃方面的道的這些功德太少太少了,滅諦可以說遙遙無期的。該有的功德呢,我們極其微少;不該有的呢,苦集二諦的痛苦和煩惱、無明,我們多之又多。這樣的現狀我們還想靠一種幻想,靠一種不契合實際的,或者靠一種不能夠直達切要的學和修,想了生脫死呢,這可以說非常非常的不切合實際,也是很渺茫的。

因此,講了這麼一番話,我們想說的是什麼呢?我們的根基剛才通過五種根來衡量,我們通過教來抉擇現在身心的狀況,但是我們在座的每一個人都抱著一個美好的願望,就是即生能夠擺脫三界輪回的束縛,能夠獲得解脫,而我們的根基又是這樣的,苦集門的痛苦逼惱著我們,煩惱纏繞著我們,而道滅二諦我們無論從因還是果上,都很匱乏,這個時候按照一般的教法,了生脫死,這個是沒有希望的。就像一個人站在大海邊,看著茫茫無際的大海,想著靠我的兩個胳膊然後去水裡面撲騰,去從大海的此岸游到彼岸,這個有自知之明的人,想都不會想的,知道這是絕對不可能的,自然會灰心喪氣的,自然會徹底放棄的,是這樣的。那麼這個時候只能想到看有沒有別人,搭載其他人,開著輪船也好、舟也好、船也好、筏也好,這還是有希望的。

所以,這樣來衡量我們的根基的時候,在末法時代唯一的一個解脫的方便就是在痛念生死的出離心的推動之下,在發大乘菩提心的這種以成佛為目標、度化眾生為使命的這樣的菩提心的指引之下,如果還有能力的話呢,可以學教、學理、學教理,並且修持種種的善行作為助緣,那麼在這些基礎之上,歸心淨土,以淨土為依,以淨土為歸,這是我們這個時代了生脫死的不二法門,也可以說唯一的途徑。

因此說,這個《十要》是妙契這個時代的,契合了這個時代的情況,也契合末法時代的眾生的根基。末法時代的眾生也有三種根基,利根者比如說現在禪堂裡面也有很多參禪的,這些人的根基相對比較利的,還有學天台教、華嚴教、唯識教的,這些也算是根基比較利的。

當然,現在密宗也很興盛,也有很多去學密宗的,這種情況我也不去做一一分析,但是用剛才的五種根基和末法時代抉擇身心狀況,你道滅二諦到底怎麼樣?功德怎麼樣?苦集二諦的過患多少?這樣來對比一下,你就知道你解脫的希望到底會有多大。這個時候再不選擇這個淨土法門,可以說多數人,不能說學得沒有意義,只是種一個成佛的遠因而已,想這一生了生脫死,是絕不可能的!

因此這裡叫妙契這個末法時代的根基。

連現在參禪的也好,學教的也好,學密的也好,尤其現在學密的也很多的,但是真正的能夠修起密宗的生起次第、圓滿次第、大圓滿這些呢,可以說並不多見的。為什麼呢?生起次第、圓滿次第、大圓滿等的這些法本都不多見的。即使有法本,教授這些,用我們能夠聽得懂的語言來教授生起次第、教授圓滿次第、教授大圓滿的密宗的法師、密宗的老師,可不可多得呢?大家想來也很清楚的。即使是有這樣的老師,我們能不能跟他師資道合?密宗的法有許許多多,但它的核心就是金剛上師,你能不能視金剛上師如佛,能不能把他的所有的,甚至開玩笑的話,當成金科玉律、當成聖旨一般的依教奉行?做不到,也很困難。為什麼呢?密宗它的殊勝性就是:密宗,確實它有一個說法,它沒有末法時代,為什麼呢?真正的金剛上師就是佛陀的化身,代表佛陀來行持佛陀的事業,所以金剛上師住世就相當於佛住世,那麼他的教言就是正法時代的佛陀言教,只要是跟他真正地如法修行,與他有緣的弟子那就是如佛一般時代的那些所化的善根利器者。

但是剛才講一下,這個道理是可以成立的。但是剛才講,你能不能遇到這樣的金剛上師?遇到了你有沒有甚深的緣分被他攝受?攝受了之後你能不能視師如佛?能否依教奉行?這幾個問題聽起來很少,但是做到那可以說千難萬難的,千難萬難的!而且我們現在看這個密法的流傳呢,很多人其實學到了只是一些地方的顯宗的法,並不是所謂的金剛密法。

比如說《入行論》,比如說《入中論》,比如說《般若攝頌》,這些法可以說都是顯宗的。所以,甚至我們很可笑的現狀呢,比如說一些地方的法師講的這個《般若經》,我們漢地的法師講的《金剛經》,噢,有些人就認為純粹的顯宗,但是假使一個金剛上師講了一個《般若經》、《般若金剛經》,有些人就認為是密宗了。密宗不是依靠人來分的。他講的這部經,是同樣一本經,漢人講就是顯宗,藏人講就是密宗,不是這樣的。也不根據地域來分的,而是看這個法來分的。那麼這個就簡單的來提一下,詳細來介紹這個情況,也不是一句兩句話的,有興趣的話,私下可以交流這些問題。

所以,你學了這麼多,你如果沒有抓住淨土的話,生起次第、圓滿次第、大圓滿這些,或者大手印,這些屬於真正的密法,你得到了沒有?聽到了沒有?懂沒有?修沒有?修有沒有所證,所成和所證?沒有的話呢,你想靠密法了生脫死,也只是未來的一件事情,今生是不可能的。那麼你死了之後,隨業力飄轉,到底到哪裡去呢?這個不是我們說了算了,也不是哪個金剛上師就說了算,而是業力說了算,業力說了算。所以,學密法的人如果沒有抓住淨土法門的話,那也會一腳踩空的。正因為這樣,所以現在當代的很多密宗的大師們都在提倡淨土。而且他們在提倡漢傳的淨土,很多大師,他們紛紛選擇漢傳的這些特別興盛的淨土的著作、論著在講。為什麼呢?確實他們的智慧是獨到的,他們的慈悲是很深厚的,所以才做了這樣的一個選擇。

看到這些選擇的時候,我想我們在座的有很多法師,也有很多的居士,就應當深深地思考這個問題了,為什麼密宗的大師們、密宗的金剛上師們來弘揚、大力地倡導、弘揚淨土宗?而且弘揚漢傳祖師的淨土著作。這個我們必須要深深地思考,否則的話我們兜了一個大圈子,又兜回來了。有那麼多的時間給你嗎?!有那麼多的精力給你、讓你去兜圈子嗎?!有些人年輕一點也許還有,有些人是沒有的。

現在有個很怪的現象,就是出口轉內銷。本來是國產貨,到美國去,到日本去,到法國、德國再回來,哎,大家就當成至寶一樣爭先恐後地去搶。而本地、本土產出來的一模一樣的這個貨沒人要,就出現這樣的怪現象!這個我們就把這個話就此打住。

總而言之,無論是參禪的、學教的、學漢傳教理的、藏傳教理的,乃至學南傳的,要想在這個時代了生脫死呢,契合你根基的,就是淨土法門。不敢說學淨土的每一個人百分之百都能夠了生脫死,但是這個法門確實是能夠讓最差的根基的人都能了生脫死,而其他法門卻不具備這樣的一種殊勝性。

所以,祖師印光大師說:“妙契時機,最為第一”,這是總的贊歎《十要》淨土。

然後又說:“其開首《彌陀要解》,自佛說此經以來,為西天、東土中,絕無而僅有之注解也。”

說《十要》中,開篇的,第一的,首要的,就是《彌陀經》的注釋。《彌陀要解》這個注釋是自從釋迦如來宣說了《阿彌陀經》以來,無論是西天的印度也好,還是東土的中國大地也好,絕無僅有的一個注釋,給予了高度的評價和贊歎。

“宜恪遵守,不可忽略。”這是勸他的弟子,你們應當嚴格地來遵守,依教奉行,千萬不要輕視它,忽略它。

印光大師又說:“而《彌陀要解》一書,為蕅益最精最妙之注,自佛說此經以來之注,當推第一。”

這是《文鈔》中給不同人的一個回信。對不同的人,印光大師都為他們隆重推出、高度贊歎和大力推薦《彌陀要解》。說《彌陀要解》這一本書是蕅益大師最精、最妙的一個注釋,最精要了,沒有一點的雜質,純粹的醍醐,像純金一般,叫最精、最妙,妙不可言呐,可以說字字珠璣呐。前面也說:“言言見諦,句句歸宗”,這是從《彌陀經》出世以來,由諸多有智慧、有慈悲、有修持的大德做的所有注釋之中當推第一,第一妙著,是這樣的。

他老人家又說:“《阿彌陀經》有蕅益大師所著《要解》,理事各臻其極,為自佛說此經來第一注解,妙極確極。縱令古佛再出於世,重注此經,亦不能高出其上矣。”

這就相當於現在一些知名人士,一些專家,一些權威人士來推薦書目一樣的。那麼印光大師極力地推薦,高度地贊歎,說《阿彌陀經》由蕅益大師所著的《要解》,也就是我們要想了解,我們剛才說呢,在這個末法時代出離生死就要學淨土,淨土有這麼多的經,這麼多的論,可以說五經一論,那麼這五經一論只是一個淨土法門的,可以說,說一個專著,其實千經萬論,同宣共贊這個淨土法門,但在這浩如煙海的法門之中,我們要想花的時間少,用的功夫少就能夠了解淨土,那麼就從這五經一論這去了解。那麼五經一論中最契合根基的就是《彌陀經》,所以能夠把《彌陀經》學好了,了解好了,可以說它是淨土法門的一個總綱,一個總述,像陀羅尼一樣的總持一切淨土法藏。所以印光大師說,要想了解《彌陀經》,給你推薦由靈峰蕅益大師所著的《要解》,這本書裡面無論說談理性,比如說,我們圓教所講到的三觀也好,三諦也好,空、假、中,那麼這些這個“一心三觀”,“一境三諦”,或者《華嚴經》中講到的理,就是四法界的理,即事法界、理法界,理事無礙法界,事事無礙法界。尤其我們歸納呢,能夠周遍一切宗派,大乘宗派講到的這種理就是般若中所講到的真空實相理。

這個理在《彌陀要解》之中達到了,“臻”,就是達到的意思,理達到了究竟,達到了頂點。那麼別說其它的地方,比如《彌陀要解》中講五重玄義的時候,講辨體出大乘體,大乘所有的經以什麼為體呢?以實相為體。那裡蕅益大師可以把所謂空性也好,如來藏也好,別教也好,圓教也好,通教也好……講到的這種理,用直指心性、直指人心的方式給我們昭昭然地揭示出來。

以及講明宗的時候,本經以何為宗呢?“宗”呢,就是修持的方法、修持的要點,以信願持名為宗。那麼其中講信的時候,信自,就是信自己的信心,信自己一念心的本性,以及信事、信理,這些都是從理性上來講的,那可以說達到了究竟,言簡意賅,言簡意賅,辭約義豐,言辭很簡略,但是意義相當地豐富,而且能夠直達扼要,這叫做理達到了究竟。而且後面講經的時候,每一個地方都給我們消歸到實相的理體,消歸到自性彌陀、唯心淨土這樣的甚深的理性上。到這樣的理性上可以說達到了究竟的平等大法界,融入到了諸佛的法身平等性界之中,寂滅了一切分別,這叫無不流歸此法界。就是說,《彌陀經》一字一句最終都是指歸我們融入到法性真如界之中,一真法界之中,這叫還歸此法界。這是理性達到了究竟,達到了頂點。

事相上,怎麼讓我們發起信心?怎麼讓我們生起願,也就是說,厭離娑婆、欣求極樂,以及怎麼來執持名號的事相上,也就是我們有分別心的人,怎麼給我們下手的一個方法,在分別心、分別念之中怎麼下手,這個也是達到了頂點。

所以這個《彌陀要解》是無疑不除,無疑不破的,所有的疑惑都可以除掉,所有的疑惑都可以破掉。啊,只要是認真去學習,你通達教理的人,可以盡情地暢游在這個法性理體的大海之中,感受到蕅益大師他給我們,他的這個智慧理性的一個無盡的汪洋;沒有這種智慧的人,你只要說對淨土法門有信心,在事相上怎麼信,怎麼願,怎麼行,那麼它也可以引導你去趨入,去趨入。所以,從事相上也達到了極點。

那麼評價就是:自從釋迦如來說了《彌陀經》以來,第一妙著了。我們知道蓮池大師這也是高列蓮宗的祖師行列之中的,而且蕅益大師非常推崇他,他老人家受戒就是在蓮池大師像前受的。智者大師這是天台宗的大祖師,被人稱之為“東土小釋迦”。在《淨土十疑論》的後跋之中,楊傑楊無為說,他是“法藏之後身”。什麼意思呢?就是智者大師是阿彌陀佛的轉世。不管說釋迦如來的再來,還是彌陀的化生,都是古佛。他老人家也給《彌陀經》做過注釋的,還有幽溪大師做的《圓中鈔》,大佑法師做的《略解》,這些祖師都是明佛心宗,解行相應,而且恭行實踐淨土法門的人,他們做的注釋應當是非常殊勝的,但是印光大師這些全部看完過,給出的一個評價和贊歎說:“第一注解”。

當然,我們不能夠分高低,只能說蕅益大師他生在這個明朝末年、清朝初期,跟我們更接近,跟這個時代的眾生很相應,這個時代眾生的情況他更加透徹地了知,所以才契理契機地造了這部論釋,叫“第一注釋,妙極確極”,可以說妙不可言呐,妙不可言。“確極”就是說沒有絲毫的錯誤,我們大可一竿子插到底,一腳踩到底的,大可一百個、一千個、一萬個放心去學習它。

後面的評價,就說無以復加了,說假使古佛,比如釋迦牟尼佛、毗婆屍佛、迦葉佛等出世再來給這個《彌陀經》注釋,也不會比《彌陀要解》更高了。這句話大有深意,就是說這個《彌陀要解》和釋迦牟尼佛親自做解釋《彌陀經》的內涵、《彌陀經》的意義,是無二無別的。再換句話來講,也就是釋迦牟尼佛他再來,能夠代替他的也就是蕅益大師了。所以看這個《彌陀要解》就是看到釋迦牟尼佛在給我們講《彌陀經》一般,是這樣的。

印光大師又說:“第一《彌陀要解》,乃大師自注,文淵深而易知,理圓頓而唯心。妙無以加,宜常研閱。”

說《淨土十要》之中的第一大要就是《彌陀要解》,是選編的作者蕅益大師自己做的注釋,他的文思非常的淵深,就像萬丈的深淵,像大海一樣的。雖然文很淵深,但是很容易了知,這是一個奇妙之處。我們看到有些比如說外道的一些文字,道理不深,但是文字特別的晦澀難懂。包括佛家的有些注釋也是,他要講一個很深的道理,這個文字上我們就基本上是看不懂的,像看天書一樣。而蕅益大師,確實是古佛再來,法藏大師再來,依靠他無礙的辯才,就像我們贊歎法寶的時候說,佛陀的語言“易解”,就是容易了解,講甚深的道理,但是這種表達的方式很獨特,即使非常甚深的道理都很容易理解的,因此叫“文淵深而易知,理圓頓而唯心。”按照圓教講,圓理,道理非常的圓滿,不像小乘教這種人無我的空性,或者唯識宗的了義唯識和不了義唯識,不了義唯識中講到的這種二取空的圓成實,究竟來看它也是不了義的。乃至中觀自續派講到的這種單空,這些都是理不夠圓。乃至有些僅僅講空性的這個層面,像我們後文中講到的,只講空如來藏,沒講不空如來藏;只講無相之實相,而沒有講無相無不相之實相,所以理不夠圓融。而這個《要解》理圓融無礙。

“頓”,就是說它是讓我們不是漸次地了生脫死,不是豎出生死,而是頓出生死,就是一生成辦解脫了。這一生短短幾十年,甚至有些被人助念或者臨終念佛的,就那麼當時的一兩個小時、幾十分鍾、幾分鍾,一生沒有修行,帶業往生了,你說頓不頓?而一旦往生,高超三界,獲得三不退轉,頓不頓呢?非常頓!

所以,叫“理圓頓而唯心”,就講三界唯心、萬法唯識,就講《華嚴》中講的:“應觀法界性,一切唯心造”,所以四種土也好,乃至四土上的正報的四佛,以及相應的眷屬,這些都是統統唯心的。什麼意思呢?這個道理就告訴我們,現前一念心,現前一念念佛心,西方極樂世界四土以及依正二嚴在我們心中頓時具足的,能夠這樣信的話,噢,佛是西方依正二嚴就在我心中,我念念來呼喚,念念來稱念、來祈禱、祈求,願願想見佛,願願想生淨土,就會見到我心中本有的阿彌陀佛,以及海會大眾,就可以往生到我心中的淨土,這叫做理圓頓而唯心。

微妙到了無可復加,所以應當經常來研究、來閱讀。

印光大師又在《增廣文鈔》中,回復永嘉某居士的書中這樣說:“《彌陀要解》一書,為蕅益最精最妙之注。自佛說此經以來之注,當推第一。即令古佛再出於世,現廣長舌相,重注此經,當亦不能超出其上。”

那麼內容和上面差不多,但是再一次引用目的何在呢?就是印光大師處處來推薦這本書,不是只是偶爾地談一下。說《彌陀要解》這本書是蕅益大師最精妙的一個注釋,說自從佛說《阿彌陀經》以來,所有的注釋當中應當推為第一的,假使讓古佛、釋迦牟尼佛再出於世,現他的廣長舌相,以四無礙辯來重新給我們注解,噢,我曾經講的這個《彌陀經》它的內涵,意思是什麼呢?也不過如此。

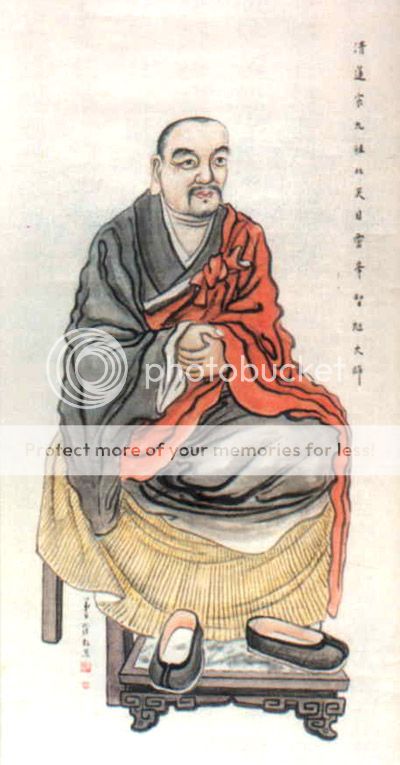

《文鈔》中又說:“蕅益大師久證法身,乘願再來。”

這是指出蕅益大師的身份,說蕅益大師呢,我們看起來他就是一個明末的一個高僧,就是一個人,血肉之軀的一個人,其實他久證法身,愍念我們娑婆世界五濁惡世的苦難眾生,乘大悲願力來到人間,這叫再來人。

下面贊歎他的德行。

“其學問、見地、行持、道德,不但末法不多見,即隋唐佛法盛時,高人如林,若在此時,亦屬出類拔萃之不思議大士。”

什麼意思呢?說他老人家的學問,四書五經,世間我們中國的古文化,可以說全部通達的。這個我們沒有時間來細講蕅益大師的傳記,他以荷負聖賢使命為自己的使命的,做了很多的儒家的注疏,而且老人家和孔子啊、周公啊相應了,經常可以在夢中見到他們。那麼出世間的學問就更不用講了,三藏經律論無不通達。他的見地我們知道,見地最高的就是開佛之知見,禪宗就是直指人心,見性成佛。蕅益大師在金山坐禪得大悟,所以見地高超,而且學天台教,蕅益大師屬於名字位。

藕益大師在《靈峰宗論》中說:“名字位中真佛眼,不知畢竟付何人。”

他是圓教中的名字即佛,所以得到名字位中即佛,已經開佛之知見啦。他的戒持得相當嚴,從行持上無論是戒律上也好,無論是威儀行持上,乃至布施、持戒、放生、護教等等這些行持上,那可以說是高山景行。不但末法時代可以說不多見,即使在隋唐的時候佛法非常興盛,那個時候高人如林、高僧如林、高手如林,即使放到那個時代也是出類拔萃的不思議大士。

所以,每每看到這些高僧大德的傳記,我們就感覺,就像剛才所說的,現在的人是崇洋媚外的,對外面的祖師、對外面的大德推崇,卻忽略本土的大德。就我本人來講,無論是三大體系的佛教的哪一體系,只要是高僧大德,都是我們的皈依處,都是值得我們尊重和恭敬的,他們著的作品只要是稱合佛意的,對眾生有利的,都是我皈依的對象,這個我沒有什麼分別。但是,我們同時也需要糾正一些有所偏頗的心態,就是看了蕅益大師等這些大師的注疏,看他們的傳記和行為呢,真的,說他們是大活佛也好、大菩薩也好、大上師也好,這個是一點也不過分的。

但是,現在,蕅益大師的注疏,我身邊的這個道友,我讓他幫忙看一看,了解了解,他說這麼殊勝的注疏現在學的人很少,講的人很少,聽的人很少,而且蕅益大師他的作品非常全面,無論是戒律方面的,還是教理方面的,還是淨土方面的,這些都是非常非常完備的,非常殊勝的,但是現在很少有人問津,這是也是我們沒福報的一種體現。

“凡所著述,機理雙契。閣下但將唯執訓詁為是之心放下,息心研究而體會之。其法喜之樂,當獨契於心。而不能開口向人言之,何也,以其所得皆失,而歸無所得也。”

這是贊歎學《要解》得到極大利益!說蕅益大師他所有的注釋都是契理契機的,所以閣下你給我寫信,向我請示佛法,我就告訴你,你把這個訓詁的心放下,放下妄心,全心全意地來研究、來體會《彌陀要解》,自然會獲得一個殊勝的法喜,可以說法喜充滿,獨契於心。蕅益大師的《要解》的這種深意和要理,你就會豁然契會,這個時候無法向人去說。

為什麼呢?我們分別心是有所得的,所以你看搞科學的,搞思想交流的,啊,我今天又想了什麼,啊,我又明白了一個,我又理解了一個,我又體會了一個什麼,這些都是分別。把分別心泯滅了,達到了無緣寂滅的境地,所以,所得皆是歸無所得,契心平等,所作俱息。我們只要這樣去學的話呢,也會得到這樣的利益的。

那麼接著又說:“若論要解之義理扼要,實為千古所未有。”

如果來討論《要解》義理的扼要性、殊勝性,這實在是千古以來所未曾有的,就是佛法流傳了這幾千年,講義理講得這麼扼要、這麼精要的,千百年來所少有的。

然後又說:“極直捷要妙者,莫過於蕅益之要解。”

也就是說最直接、最微妙的,再也沒超過於蕅益大師的《要解》。

又說:“再進而求之,則蕅益老人《彌陀要解》,實為千古絕無而僅有之良導。”

我們要想學淨土,尤其在這個時代呢,善知識非常稀少,沒有明宗明教,又懂得淨土的大祖師手把手、耳提面命地來引導你,那麼這個時候我們怎麼辦呢?印光大師說:蕅益老人,蕅益大師的《彌陀要解》是千古以來絕無僅有的一個良師、良導、大導師,只要學它,只要研究它,就可以引導你到極樂世界。

又說:“若欲利人,《彌陀要解》可謂一字一珠。”

要想依靠淨土廣利群生,普利大眾,那麼就要學習弘揚《彌陀要解》,這個《要解》,一字就是一顆摩尼寶珠、如意寶珠。

又說:“而《彌陀要解》,實為千古第一妙解,乃古今絕無而僅有者。切勿以等閒視之,則幸甚。”

說這個《彌陀要解》是千古以來的第一微妙注釋呐,殊妙注釋呐,古今以來絕無僅有,因此奉勸大眾不要等閒視之,不要小看它,不要輕視它,不要藐視它,必須要拿出一個難遭難遇的一顆心,這是非常幸運的一個事情,否則的話呢,就會失之交臂。

下課時間也到了,那今天我們對《要解》的殊勝性依靠印光大師的話,作了介紹。否則的話,我個人東看西看也能講一點,但是人微言輕,所以引用了第十三祖印光大師他老人家的真實語,來作一個介紹和贊歎,目的是讓大家對《要解》生起一個信心,發起自己的一個殷重心,好好的在接下來的一個月之內,認真地來學習。我本人也是智慧淺薄,不敢說我講得就好,但是我們帶著一個信心和真誠心和大家共學共修,所以我哪裡講得不到位的,或者智慧不夠講錯了的,那麼敬請在座的法師也好,居士大德也好,給予指正。我們共同來同修同學,是這樣的。

好,今天講到這裡。

論壇通告:

論壇通告:

個人空間:

個人空間:

論壇轉跳:

論壇轉跳:

贊

贊  花籃

花籃  投訴

投訴 踩

踩  分享

分享