2、

余華的小說屬於先鋒文學。

先鋒派的文字帶有一種天然的對傳統的挑戰,誇張、異化,甚至充滿“荒唐走板”的腔調。

而他的成長史似乎也是一個“先鋒派”作家的預演。

● 年輕時的余華

余華從小就調皮,一闖禍就跑得很遠,過了不久,父親來尋,因為怕父親找不到他,他往往以哭聲作為“信號彈”,暗示父親他所在的方向,並為此自鳴得意。

但有時父親分身乏術,無暇顧及他,他就訕訕地溜回去。

由於父母都是醫生,余華的童年是在醫院度過的。

在他們家的對面就是太平間,太平間很小,裡面有一張水泥床。每隔幾個晚上,他就能聽到淒楚悲慟的哭聲。最多的時候,每個晚上可以聽見好幾次。

那些哭聲有的像漫長的序曲,有時會時斷時續,直至最後喑啞下去,融入到那些星子明滅可見的暗夜裡……

那時的夏天溽熱難耐,余華有時午睡醒來,會發現自己流出的汗水能浸出身體的輪廓。

有一次,余華偷偷蹩進了太平間,第一次發現太平間裡極其涼爽,他於是在那張幹淨的水泥床上躺了下去。

● 余華談及自己在太平間睡午覺

他頓時感到一種遍布周身的沁涼蔓延開來,這讓他燥熱的心得到了妥帖的安放。

後來,余華讀到了德國抒情詩人海涅的詩句:

“死亡是涼爽的夜晚。”

仿佛和多年前他躺在太平間冰涼的水泥床上的體驗如出一轍。

但他的“頑劣”不止於此。

有一次,悠閒地在槐樹下乘涼的余華,聽到身為外科醫生的父親給哥哥講自己在手術台上的戰績:最快的一台闌尾手術只用了15分鍾。

後來父親闌尾炎病發那天,為了見證父親的“壯舉”,他和哥哥做了一個大膽的決定:讓父親自己給自己做手術。

兄弟倆於是“合謀”去醫院,當他們將手術工具“偷”回來時,“我們希望父親像個英雄那樣給自己動手術,可他卻哭了……他向我們瞪圓了眼睛,罵了一聲:‘畜生。’”

或許是處置不當,父親經歷過這次手術後,身體每況愈下,幾年後,從外科轉到了內科。

而余華自己的闌尾,也在一次裝病中,被父母聯合起來切除了。幾年前在《朗讀者》裡, 他提到了這件令人啼笑皆非的事:

“他們已經把我的手腳給綁住了,你們能不能讓我下來,我說我現在不疼了。”

但為時已晚。

後來,余華悻悻道:“我們家已經沒有闌尾了。”

但命運對人類是有補償的。

在他即將升入初中時,父親給他和哥哥在縣圖書館辦了一張借書證。

這是余華與文學結緣的開始。

余華對故事性的文字很感興趣。但因為特殊年代的敏感與禁忌,除了魯迅的作品,大部分經典都已被雪藏起來,因而他讀過的書要麼有頭無尾,要麼興味索然。

讀得不盡興的余華,就經常給那些無厘頭的故事附上一個合理的解釋,或者為那些“未完待續”的文字續好一個理想中的結局。

冥冥之中,這便成為了余華走上文學之路的草蛇灰線。

3、

1977年,余華高中畢業,經歷了兩次高考,均落榜,後被分配到了縣醫院當牙醫。

那時很多的鄉鎮醫生大多屬於“赤腳醫生”,沒有接受過什麼正規的專業訓練。

當時已年邁的師父給他演示了兩次,就讓毫無經驗的余華,開始動手給人拔牙了。

初次給人拔牙,余華有些茫然無措,混雜著膽戰心驚的恐懼,但箭在弦上,只能引而發之。

後來,他從最初的戰戰兢兢給別人拔牙,直至“鉗起齒落”,游刃有余,5年裡,他總共拔下了10000顆牙齒。

那些形態各異的牙齒,最後都以腐爛的、猙獰的面貌被扔到了垃圾桶裡,他感覺,也像自己潰敗的人生,被無情遺棄。

這樣的人生,不再是他想要的,甚至是深惡痛絕的,因為“每天看著別人張開的嘴巴,那是世界上最沒有風景的地方。”

那時他很羨慕在文化館裡上班的人,看到他們成天在街上走來走去,優哉游哉,於是,他也萌生了去文化館上班的想法,但當時要想去成文化館,只能寫小說。

所以,他提筆成文的時候,並沒有什麼宏願,像“文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃賦《離騷》;左丘失明,厥有《國語》……”這樣憂患深重的創作背景更不可能出現在他的生命中,對於當時的余華而言,他只是想改變現狀而已。

1998年,有四個中國作家去意大利參加遠東地區文學論壇,主辦方給出的題目是為什麼寫作。

到了余華發言,他說,“不願意做牙醫,想睡懶覺,想不上班。”

但“曲線救國”之路並不好走。

“當時那個郵遞員,他也不會敲門把信遞給我,每次都把我的退稿從圍牆外面扔進來,只要一聽到‘啪嗒’一聲,我父親就跟我說,退稿來了。

我心理素質不錯,撿回來以後,稍稍失落一下,然後再找一個比它更低一檔的雜志寄。”

創作5年,退稿無數,直至他的小說陸續得以發表。

1987年,余華的《十八歲出門遠行》在《北京文學》上發表。

《北京文學》的副主編李陀看了余華的《十八歲出門遠行》之後,很興奮,並對他做出了高度的評價:

“已經走到了中國當代文學的最前列。”

這位惜才若渴的伯樂對余華說,你的小說寫得很好,我給你推薦到《收獲》去。

被譽為“五十年中國文學的剪影”的《收獲》,是由巴金先生和靳以先生創辦的,在當時的中國文壇極具權威性。

《收獲》在1987年的第五期和第六期連著發表了余華的兩個中篇小說:《四月三日事件》和《一九八六年》。

後來,《收獲》就成了余華發表作品的主戰場。

他的很多小說都是寄過去以後就發表,不需要修改,只有《在細雨中呼喊》是例外。

● 余華朗誦《在細雨中呼喊》

當時余華的責編是巴金先生的女兒李小林,李小林對他說,“這部小說要是別人寫的,我現在簽發,下一期就出來了,因為是你寫的,你就得回去給我改好了。”

余華改完之後,李小林直接拿給旁邊的人說,這個長篇,下一期發頭條頭版。

1991年,余華的首部長篇小說《在細雨中呼喊》一經發表,就成了“先鋒小說”的經典之作。

4、

在余華的小說中,寫的最多的,就是人們談之為之色變的生死故事,因為那是他過往的經歷中最司空見慣的體驗。

在漫長的成長期,他曾目睹了一次次的游行、一次次的批斗大會、還有隨時爆發的街頭群架,在時代大環境之外,他更習慣了醫院走廊裡消毒水的氣味,習慣了病房裡痛苦的呻吟和太平間傳來的號哭之聲,習慣了患者臉上蒼白與無助的神情。

“生活和命運,同情和憐憫,這些貫穿了我所有的小說。”

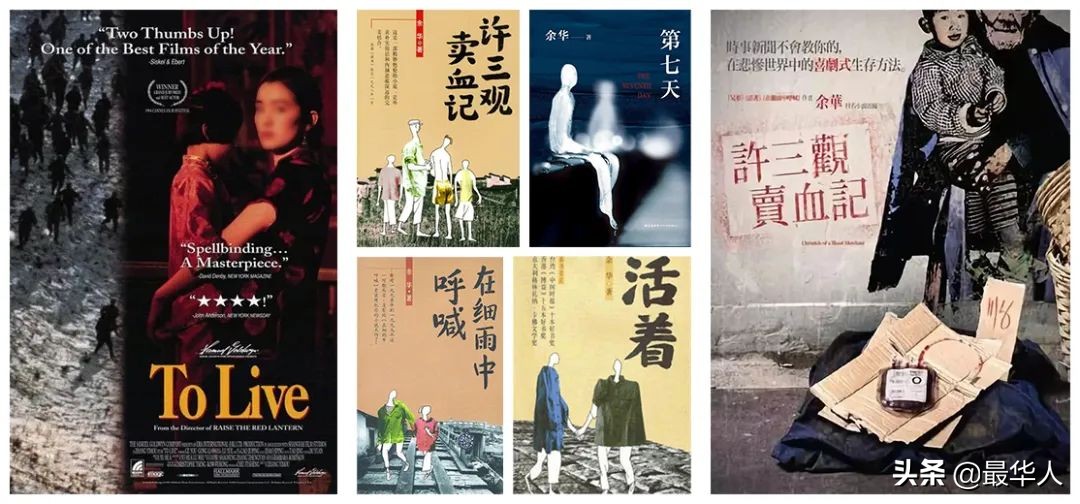

因此,在《在細雨中呼喊》後,他又創作出了具有強烈現實主義風格的《活著》和《許三觀賣血記》。

● 余華作品集

其中,《活著》榮獲了意大利文學最高獎——格林扎納·卡佛文學獎,而《許三觀賣血記》則獲得了美國巴恩斯·諾貝爾新發現圖書獎。

憑借兩部寫盡人世苦難的作品,余華再次震驚了文壇。沉寂已久的文學市場上,也刮起了一股“余華熱”。

1994年,《活著》被張藝謀改編成電影,獲得了戛納國際電影節評委會大獎、最佳男演員獎等7個大獎。

● 電影《活著》劇照

但作為一部傳世之作,《活著》的篇幅只有13萬多字,大概是余華寫得最短的長篇,卻成為一根凜然的長刺,扎進了無數讀者的心裡。

在小說裡,余華寫有慶的死,鳳霞的死,苦根的死……寫到家珍的死時,他感覺“胸口的熱氣像是從我指縫裡一點一點漏了出來”。

有人說,“一個人生,真不可能遭遇不斷接踵而來的那麼密集的苦難。陪伴他的親人全死了,最後只剩下他命最硬,余華把這歷程極端化了。”

但很多時候, 極端化的,也許未必是文學,而是生活本身。

到了《許三觀賣血記》裡,“活著”則成了以血續命的救贖。在余華舉重若輕的文字裡,滲透出來的,是濃稠的悲苦和求生的意志。

小說一開始,阿方就告訴許三觀:

“力氣有兩種,一種是從血裡使出來的,還有一種是從肉裡使出來的,血裡的力氣比肉裡的力氣值錢多了。”

在小說高潮處,為救一樂,許三觀蒼涼地說:

“我三個月賣了三次,把身上的力氣賣光了,只剩下熱氣了。前天在林浦賣了兩碗,今天又賣了兩碗,就把剩下的熱氣也賣掉了。”

苦難本身不忍卒睹,但余華意圖展示的,其實是那些掙扎於土裡、泥裡和死亡線上的人們,所傳達出的一種對苦難的隱忍與超越,而這,未嘗不是一個歷經五千年滄桑的民族生生不息的縮影。

這也正如他在自序中申明的初衷:

“我決定寫下一篇這樣的小說,就是《活著》,寫人對苦難的承受能力,對世界的樂觀態度。寫作過程讓我明白,人是為活著本身而活著的,而不是為了活著之外的任何事物所活著。”

美國《華盛頓郵報》曾如此盛贊這部小說:

“《活著》是不失樸素粗糲的史詩,斗爭和生存的故事,給人留下了不可磨滅的殘忍與善良的形象。”

莫言曾不無羨慕地說:“他的《活著》已經發行2000萬冊了。要知道,一輩子有一部書如此暢銷,對一個作家來說是很幸運的事。”

但他也很擔憂:“同時也是一種不幸,因為有了這麼暢銷的書,余華的創作動力明顯減退。”

5、

正如莫言所料,有一部《活著》立於群山之巔,余華的超越之旅,舉步維艱。

● 莫言(右)與余華合影

繼輝煌之後,余華沉澱了多年。

千禧年之際,他接受了一次外媒的采訪。當記者提出關於中國時代變化的相關問題時,余華說打算創作一部能夠展現改革前後中國變化的小說。

其實,在此之前,他曾在一位歐洲記者的啟發下,開始寫《兄弟》。但過程並不順利,在寫了大概10萬字時,便擱置了一段時間。在從美國訪問歸來後,他便決定完成這部長篇小說。

然而這部五十萬字的鴻篇巨制發行後,雖於2008年獲得第一屆法國國際信使外國小說獎,但在國內卻引起了巨大爭議。

東方網評,這部小說顯示了余華的魄力與勇氣,這畢竟是一個重大的挑戰,需要作家提供因果的階梯,使得人物命運的發展和轉變扎根於個性和社會的現實土壤中。

《天涯》雜志主編李少君則認為,《兄弟》與余華以往的作品相比,顯得十分復雜和雜亂。

可是余華不止一次表達過,“我最愛的書是《兄弟》。”

七年後,余華的另一部長篇《第七天》問世。

余華通過《第七天》,想打通死亡世界和現實世界的的通道,以此來展示時代變遷下,社會現實中至善溫暖和冷酷絕望並存的一面。

暴力拆遷、災禍後有關方面瞞報死亡人數、醫院將死嬰做醫療垃圾處理、冤假錯案、刑訊逼供……當這些奇幻詭譎、充滿著黑色幽默的故事,宛如“浮世繪”般一一呈現出來時,他的小說再一次被批判“像新聞的部分”。

復旦大學中文系教授張新穎為余華正名:“網友之所以會認為余華在做新聞剪報,是因為余華寫的是我們已經視而不見的日常生活,太真實,觸及了我們這個時代一些我們遠遠沒有講清楚、不願意講的東西。”

這或許就是一個作家的使命感,摒除那些浮華與粉飾,將筆觸夯進現實的土壤,下方或許藏污納垢,或許白骨累累,但只有將其挖掘出來,或許才能讓活著的人清醒地面對真實的世界和自己。

對於一貫寫實的余華而言:“《第七天》是我距離現實最近的一次寫作,以後可能不會有這麼近了,因為我覺得不會再找到這樣既近又遠的方式。”

除了《兄弟》、《第七天》,包括他去年出版的《文城》也引來不少熱議。

但外界對其作品的毀譽參半並沒有沖淡他去看球的興趣,在五棵松吹著空調,看進球的舒爽就像一陣風,吹落了他心中聚攏的幾團烏雲。

倏忽間,它們就不見了。

他仿佛天生就具備一種自我療愈的能力。甚至,有時在傷口尚未結痂之前,他就自動阻遏了這一切的發生。

“天下唯庸人無咎無譽”,想想頓覺釋然。

這幾年,每到諾貝爾文學獎揭獎之時,很多人都為余華感到意難平。

他也經常被問及,如何看待自己是否能拿到諾貝爾文學獎。

余華坦率地表達了自己的心聲:

“我要是告訴你不想要這個獎顯然是假話,但我說我想要這個獎就變成了笑話,又拿不到。”

我們總以為一個寫盡了人間悲慘的人,臉上應該自有一種苦大仇深的穆然,言談舉止間一派蕭索之氣。

然而余華每次和外界的對話,總能讓人忍俊不禁。

譬如,他談起當年調轉去文化館的情形:

“第一天上班的時候我故意遲到了兩個小時,我就知道這個單位來對了。”

“《活著》這本書,你給打幾分?”

“9.4。”

“剩下的0.6分去哪了?”

“這個你得問問豆瓣。”

有人說,余華將幽默留給了自己,悲傷留給了讀者。

但我想,知“莊重”者,才明白“諧趣”的點在哪裡;也唯有懂得“諧趣”,才通曉,最大的“莊重”未必不是笑著流淚。

因此,人生不需要刻意解構,每個人都可以是悲喜劇大師。

● 余華的家鄉,現在的海鹽縣

我們一次次選擇“出逃”,又一次次被裹挾“入場”。

而當時代的大潮與命運的洪流都可能成為一種吞噬時,每一個輾轉於生活槍彈“攢射”之下的人,都是勇士。

步履趑趄,向死而生。

就像余華說的:“以笑的方式哭,在死亡的伴隨下活著。”

這大雨傾盆的夜晚,這山花盈野的春天,都是人間。

活著,終於,成為了我們每個人最大的幸運。文/薺麥青青

論壇通告:

論壇通告:

個人空間:

個人空間:

論壇轉跳:

論壇轉跳:

贊

贊  花籃

花籃  投訴

投訴 踩

踩  分享

分享