警惕:中国孩子们反常的"集体沉默"

华中农业大学社会学系

【导读】近期,“开学一个多月后儿童精神科爆满”“消失的课间十分钟”等话题陆续引发热议,而《2023年中国精神心理健康》蓝皮书指出,初中生抑郁检出率高达50%,成为众多家长的心头病。有评论指出,在指责孩子“心灵脆弱”之前,应反思他们所处的社会环境。在基本告别匮乏时代后,我们的孩子到底在遭遇什么?又会产生何种社会影响?

本文指出,近年来一些孩子表现出沉默、可怜、撕裂、孤立等特征。具体而言,孩子的内心世界对父母、老师封闭,缺乏与人沟通的欲望与需求,“我们进不去,他们却不屑走出来”,以至于日益沉默;当所有的时间管理都围绕“学习”,孩子们处于内卷竞争的高压逻辑之下,乖巧得让人心疼——尤其女孩子,“知道为什么女生的成绩越来越比男生好吗?因为女孩子比男孩子更耐‘卷’更抗‘鸡’(娃)。”这是女孩子的幸运还是悲哀?囿于学校的评价体系,“好孩子”与“坏孩子”彼此缺乏认同,撕裂的氛围压抑孩子天性;孩子们的成长被孤立地瞄向“成绩”,缺乏足够的时空条件和心理能量去同亲人及外界产生联结。处于这种境况下的孩子们实际上被限制住了心力,无法生长出负面情绪的缓冲带、积极情绪的扩大器、与自己以及外在世界和解的调节域,他们的情绪没有一个缓冲带,容易出现情感单一、偏执等现象。

作者指出,荒芜的童年可能产生深远的社会影响。随着中小学生长大,他们面临的问题不会消失,而是会演变成另一种社会问题。美国就已出现这种趋势,中国也应高度注意。

本文转自“新乡土”,原标题为《我们的孩子怎么了?》,仅代表作者观点,供读者参考。

我们的孩子怎么了?

我们的孩子怎么了?这是诸多教育者和家长都在追问的一个问题。越来越“轻易”犯重罪的青少年,越来越“轻易”自杀的青少年,越来越普遍的青少年心理问题。是我们的孩子出问题了吗?越来越多的学校设置了心理咨询室、心理诊疗室,试图通过心理治疗和干预来“拯救”我们的孩子。但我们要先了解我们的孩子到底怎么了。

▍脆弱的孩子

脆弱,是媒体话语中青少年的一个重要特征。2020年,武汉一名14岁男生因被母亲当众扇耳光而跳楼。而青少年因为不让玩手机,或者被老师批评而自杀的新闻比比皆是。看到这些新闻,听到这些事,80后以及更老一代的人会说:“现在的孩子怎么这么脆弱,打不得、骂不得,想我们当年被家长和老师打骂是常事,也没听说谁自杀啊。”内心脆弱已是老师、家长以及心理治疗机构对现在孩子特征的一个总结,在家庭育儿、学校教育以及心理治理机构中,对孩子的挫折教育、抗逆教育已成为重要内容之一。

可是我们的孩子为什么变得“脆弱”了?是因为他们遇到的挫折太少了?每个时代有每个时代的“挫折”,每个孩子也有每个孩子的“挫折”,生活的挫折不会少,只是可能类型变了。对于80年代的孩子来说,也许吃不上自己想吃的东西是挫折,不能按时交给老师学费是挫折,而对于现在的孩子,父母没给买想要的玩具、不让玩手机就是挫折。其实不是遭受的挫折少了,而是孩子面对挫折时的接受能力变弱了,可为什么孩子变得脆弱了?

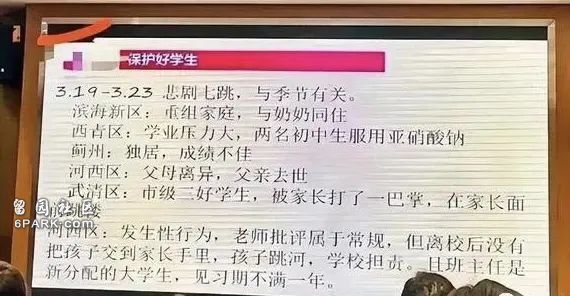

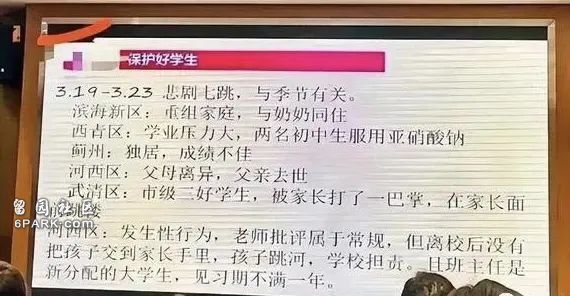

(震惊社会的天津七连跳事件)

▍沉默的孩子

沉默,是孩子们让老师感到既恐慌又无奈的另一重要特征。一个有30年从教经验的乡镇中学校长曾这样跟我们描述现在的状况:现在最让我们老师感到无力的,不是他们(学生)调皮捣蛋不好管教,调皮捣蛋的反而好管教,而是他们的沉默。以前学校是因打架的多难管理,现在同学间都不打架了,都闷头谈恋爱、玩游戏。尤其是男生,没有了豁达和朝气,都提不起精气神,也不知道他们在想什么,也不打架,也不说话,你说什么他们都没有回应和反应,父母、老师都走不进他们的内心世界,他们不愿意与别人沟通,也没有与别人沟通的欲望与需求。并且他们并没有挫败感和压力感,成绩只考了几分也完全不在乎,很安于现状,没有动力。这样的学生在他们学校占1/4的比例。

您的点赞是对我们的鼓励

您的点赞是对我们的鼓励

无评论不新闻,发表一下您的意见吧

无评论不新闻,发表一下您的意见吧

【导读】近期,“开学一个多月后儿童精神科爆满”“消失的课间十分钟”等话题陆续引发热议,而《2023年中国精神心理健康》蓝皮书指出,初中生抑郁检出率高达50%,成为众多家长的心头病。有评论指出,在指责孩子“心灵脆弱”之前,应反思他们所处的社会环境。在基本告别匮乏时代后,我们的孩子到底在遭遇什么?又会产生何种社会影响?

本文指出,近年来一些孩子表现出沉默、可怜、撕裂、孤立等特征。具体而言,孩子的内心世界对父母、老师封闭,缺乏与人沟通的欲望与需求,“我们进不去,他们却不屑走出来”,以至于日益沉默;当所有的时间管理都围绕“学习”,孩子们处于内卷竞争的高压逻辑之下,乖巧得让人心疼——尤其女孩子,“知道为什么女生的成绩越来越比男生好吗?因为女孩子比男孩子更耐‘卷’更抗‘鸡’(娃)。”这是女孩子的幸运还是悲哀?囿于学校的评价体系,“好孩子”与“坏孩子”彼此缺乏认同,撕裂的氛围压抑孩子天性;孩子们的成长被孤立地瞄向“成绩”,缺乏足够的时空条件和心理能量去同亲人及外界产生联结。处于这种境况下的孩子们实际上被限制住了心力,无法生长出负面情绪的缓冲带、积极情绪的扩大器、与自己以及外在世界和解的调节域,他们的情绪没有一个缓冲带,容易出现情感单一、偏执等现象。

作者指出,荒芜的童年可能产生深远的社会影响。随着中小学生长大,他们面临的问题不会消失,而是会演变成另一种社会问题。美国就已出现这种趋势,中国也应高度注意。

本文转自“新乡土”,原标题为《我们的孩子怎么了?》,仅代表作者观点,供读者参考。

我们的孩子怎么了?

我们的孩子怎么了?这是诸多教育者和家长都在追问的一个问题。越来越“轻易”犯重罪的青少年,越来越“轻易”自杀的青少年,越来越普遍的青少年心理问题。是我们的孩子出问题了吗?越来越多的学校设置了心理咨询室、心理诊疗室,试图通过心理治疗和干预来“拯救”我们的孩子。但我们要先了解我们的孩子到底怎么了。

▍脆弱的孩子

脆弱,是媒体话语中青少年的一个重要特征。2020年,武汉一名14岁男生因被母亲当众扇耳光而跳楼。而青少年因为不让玩手机,或者被老师批评而自杀的新闻比比皆是。看到这些新闻,听到这些事,80后以及更老一代的人会说:“现在的孩子怎么这么脆弱,打不得、骂不得,想我们当年被家长和老师打骂是常事,也没听说谁自杀啊。”内心脆弱已是老师、家长以及心理治疗机构对现在孩子特征的一个总结,在家庭育儿、学校教育以及心理治理机构中,对孩子的挫折教育、抗逆教育已成为重要内容之一。

可是我们的孩子为什么变得“脆弱”了?是因为他们遇到的挫折太少了?每个时代有每个时代的“挫折”,每个孩子也有每个孩子的“挫折”,生活的挫折不会少,只是可能类型变了。对于80年代的孩子来说,也许吃不上自己想吃的东西是挫折,不能按时交给老师学费是挫折,而对于现在的孩子,父母没给买想要的玩具、不让玩手机就是挫折。其实不是遭受的挫折少了,而是孩子面对挫折时的接受能力变弱了,可为什么孩子变得脆弱了?

(震惊社会的天津七连跳事件)

▍沉默的孩子

沉默,是孩子们让老师感到既恐慌又无奈的另一重要特征。一个有30年从教经验的乡镇中学校长曾这样跟我们描述现在的状况:现在最让我们老师感到无力的,不是他们(学生)调皮捣蛋不好管教,调皮捣蛋的反而好管教,而是他们的沉默。以前学校是因打架的多难管理,现在同学间都不打架了,都闷头谈恋爱、玩游戏。尤其是男生,没有了豁达和朝气,都提不起精气神,也不知道他们在想什么,也不打架,也不说话,你说什么他们都没有回应和反应,父母、老师都走不进他们的内心世界,他们不愿意与别人沟通,也没有与别人沟通的欲望与需求。并且他们并没有挫败感和压力感,成绩只考了几分也完全不在乎,很安于现状,没有动力。这样的学生在他们学校占1/4的比例。

| 分享: |

| 注: | 在此页阅读全文 |

警惕:中国孩子们反常的"集体沉默"

警惕:中国孩子们反常的"集体沉默"